Afin d'avoir une vision globale de l'évolution de la technologie

et de l'infrastructure déployée pour développer la

téléphonie en France,

voici des articles qui synthétisent les aspects stratégiques

avant et avec l'arrivée de l'électronique.

1 - Aspect

stratégique du développement du réseau téléphonique

en France de 1879 à 1940.

2- Quelques chiffres

et événements, les techniques électro-mécaniques:

Déploiement du téléphone à Paris et sur

d'autres régions :

2 - Répartition

des abonnés sur PARIS et sa banlieue avant 1950

3 - Développement

dans le Calvados avant 1914

4 - Les

premiers développements du téléphone en Lorraine

avant 1914

5 - Le téléphone

et les transactions internationales avant

1932

6 - L'évolution

du téléphone après les années 1950

: l'électronique le numérique

sommaire

Stratégie politique des télécommunications

jusqu'à la première guerre mondiale

|

Le capitalisme, moteur de l’ouverture

des télécommunications :

|

|

De 1879 à 1940, les réseaux téléphoniques

vont équiper l’espace français. Nous nous ferons l’écho, dans notre seconde

partie, des enjeux technico-industriels à l’œuvre pour

Paris, les villes de province et les campagnes. Mais auparavant, retraçons

les grandes étapes du développement du réseau. Les premières années sont marquées

par la création du réseau de Paris en 1879. Le développement du réseau téléphonique Le souci de service public fut donc un argument important pour la nationalisation des réseaux : reprenant le téléphone, l’Etat pourrait réaliser promptement un système de téléphonie régionale ; il pourrait pratiquer des tarifs inférieurs à ceux de l’industrie privée ; enfin, il aurait du réseau une vision d’ensemble qui éviterait les incohérences inévitables liées à la diversité des interventions. Les députés de l’Assemblée Nationale

votèrent donc, en septembre 1889 la reprise du téléphone

par l’Etat français (à raison de 435 voix contre 65)

et l’exploitation du téléphone fut confiée au

ministère des Postes et Télégraphes. Ainsi, la nationalisation du téléphone n’a

pas conduit à la constitution d’un réseau conçu

à l’échelle de la France. Ce choix allait fournir à l’innovation un cadre très contraignant : le nombre de centraux nécessaires a été huit fois plus important en France que dans les autres pays européens et vingt fois plus grand qu’aux Etats-Unis («toutes choses égales par ailleurs » : M. Corrèze) . La faiblesse des relations transversales du réseau français a frappé les députés se penchant sur la question du téléphone au début du siècle. Il faudra patienter jusqu’à l’automatisation pour que les délais d’attente n’atteignent plus une à trois heures dans les relations entre départements, trois à quatre heures dans les relations à grande distance. La faiblesse des relations transversales tient prohablement

au fait que l’Etat était bien propriétaire du réseau,

mais n’était pas pour autant en mesure de financer ce développement,

et la responsabilité en est revenue aux collectivités locales

(loi du 20 mai 1890) ; par voie de conséquence, l’Etat n’était

pas maître de la configuration de ce réseau, configuration

qui ne reflétait pas la géographie économique de

la France de cette époque. La configuration du réseau téléphonique français du début du XXe siècle apparaît comme résultant de choix peu compréhensibles, à moins de les analyser comme l’expression de restrictions imposées par les notables aux communications, ce qui est la thèse d’Yves Stourdzé, et, conjointement, car cette thèse mérite d’être modulée, comme la traduction en terme d’infrastructure, des besoins en communication de la société de l’époque. On sait en effet que les déplacements de région à région n’étaient pas aussi fréquents que de nos jours. Le contexte est tout différent de celui d’autres pays comme les Etats-Unis où les migrations d’une ville à l’autre, voire de l’Est à l’Ouest, font partie de la civilisation américaine. De plus, en France, il n’y a manifestement pas à cette époque de demande populaire pour le téléphone, et il n’y en aura pas pendant fort longtemps. Plusieurs raisons sans doute à cela. D’abord le téléphone apparaît comme l’instrument des notables, instrument économique et politique. L’exposé des motifs du texte législatif entend d’ailleurs explicitement qu’il convient de restreindre l’usage du téléphone : on peut y lire que c’est la plus sûre des garanties contre son utilisation improductive ou inutile. Notons à ce propos que le «filtre des notables » continue à exercer ses effets dans un grand nombre d’Etats, en Afrique Noire par exemple, où le téléphone n’est pas installé chez l’agriculteur en brousse, mais chez le fonctionnaire ou le commerçant. Dans un cas comme dans l’autre la cherté des tarifs joue évidemment un rôle explicatif important, mais c’est par la faible urbanisation de la France par rapport aux autres pays que l’on peut expliquer une telle situation. De 1889 à 1892, les financements sont assurés

d’abord par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis

par un budget annexe. Après les années de guerre, le développement

du réseau téléphonique se présentait dans

des termes différents pour les villes et les campagnes. Dans les

campagnes était en vigueur le système des avances remboursables

; l’équipement était donc fonction de la demande effective.

En 1923, il fallait attendre en moyenne de quatre à

cinq heures pour obtenir une communication interurbaine. Le 30 juin 1923, fut adopté un budget annexe au

budget général pour l’Administration des P.T.T. avec

possibilité d’emprunts spéciaux. Ce budget restait

soumis aux règles générales régissant les

finances publiques. Un plan de redressement pour les télécommunications

(sur dix ans) fut également voté alors, dont les principales

dispositions étaient les suivantes : Avant même l’ouverture du central automatique

de Paris-Carnot, le 22 septembre 1928, de nombreuses villes de province

furent équipées en automatique. Ce fut le cas pour Dieppe

(système Ericsson) ; Vichy, Le Havre, Montpellier, Rennes, Bordeaux,

Lyon (système Strowger) ; Marseille et Nantes (système Rotary)

. Ce n’est donc qu’après 1933-1934 que

les remarques sur le rôle des notables recouvrent leur pertinence.

Nous avons développé ailleurs les débuts

de l’automatisation du réseau téléphonique de

Paris, depuis la mise au concours (octobre 1925) jusqu’au choix du

système Rotary. A propos de choix du R6 par l’Administration, Y.

Stourdzé a avancé une thèse intéressante :

celle de la stratégie de la multinationale I.T.T., mettant volontairement

en concurrence deux filiales (L.M.T. et Compagnie des Téléphones

Thomson Houston) afin de permettre à l’Administration de satisfaire

son désir de ne pas dépendre d’un monopole ; mais,

ce faisant, cette dernière n’aurait choisi qu’une «stratégie

de pseudo-balance entre deux “ filiales ” d’une même

firme multinationale... ». Le développement du réseau téléphonique Laissons à l’auteur cette interprétation qui, pour être intéressante et probablement juste en ce qui concerne la stratégie de la multinationale I.T.T. jouant sur plusieurs claviers simultanément, nous semble toutefois inexacte en ce qui concerne l’Administration. En effet, comme on l’a montré, le choix a été précédé d’une concurrence très sérieuse sur le plan technique. Par ailleurs, l’Administration a exigé de ses fournisseurs l’abandon des droits sur les systèmes qu’elle adoptait pour le réseau. Aussi, la crainte d’un monopole de la part de l’Administration ne devait pas être aussi aiguë dès lors qu’était obtenu contractuellement cet abandon des droits de fabrication et d’installation par le fournisseur choisi, et que la concurrence pouvait jouer de nouveau entre fournisseurs pour la fabrication d’un système déjà choisi (rabais sur les prix de base initiaux conformément aux directives de la Commission des Marchés, comme on l’a signalé plus haut) . Une soixantaine de centraux, équipés en

système R6, furent implantés entre 1928 et 1946. La région

de Lyon en bénéficia particulièrement, avec l’installation

d’un centre à Roanne en 1930, à Saint-Etienne en 1931,

Villeurbanne en 1932, à Tassin, La Mulatière, Caluire, Oullins,

Saint-Fons, Ecully, Champagne en 1937, Vénissieux, Saint-Fons encore,

Bron en 1938, Saint-Didier et Saint-Rambert en 1939. On se heurtait dans les campagnes à un certain

nombre de difficultés. Sur le plan de l’organisation du réseau,

des choix fondamentaux avaient conduit à «la

multiplication du nombre de centres de commutation : de 220 en 1892, il

atteignait 21 500 en 1928, soit, toutes choses égales

par ailleurs, un nombre de centraux 8 fois plus grand que dans les autres

pays européens et 20 fois plus grand qu’aux Etats-Unis. Le système dénommé «automatique

rural » apporta aux usagers l’avantage de la permanence et

de la discrétion du service dans les bureaux de poste et la concentration

des opératrices dans les centres importants. Ce système

n’était cependant que semi-automatique, puisque les abonnés

devaient encore manœuvrer une magnéto et non un cadran. Le système rural retenu par l’Administration française devait répondre à des exigences d’exploitation préalablement définies. Huit entreprises entrèrent en concurrence, et, comme l’Administration entendait ne pas vouloir se contenter d’un choix sur documents, elles durent équiper, à partir de 1929, un groupement, à titre d’essais dans la région Paris extra-muros, comportant chacun de 20 à 30 bureaux, maintenant la desserte d’un grand nombre d’abonnés par un petit nombre de circuits. Au lieu d’intégrer la commutation automatique, qui était une innovation, dans le réseau antérieur, quitte à entreprendre pour cela les réorganisations nécessaires et en retirer les bénéfices au niveau de l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du réseau, l’Administration, appuyée par les Conseils Généraux, allait fortifier une structure de réseau dépassée technologiquement. Pourquoi de telles décisions techniques ? (Ouvrons une parenthèse à propos des postes téléphoniques de l’Administration française. Le premier poste à cadran (donc relié à un réseau automatique) est le Poste 1924 à colonne. Il a été installé à Paris dès l’automatisation du réseau de la capitale. Le second poste mis en service est le U 43 (Universel 1943), qui doit son qualificatif d’universel au fait qu’il pouvait être équipé d’un cadran lorsqu’il était raccordé à un réseau automatique, ou d’une magnéto à poussoir (remplaçant les postes à manivelle des réseaux à commutation manuelle). Cette astuce technique (la magnéto ayant le même encombrement que le cadran) a permis à l’U 43 d’être installé dans les campagnes (avec magnéto). Lorsqu’un réseau rural passait en automatique, il suffisait de remplacer la magnéto à poussoir par un cadran (poste mis au point au SRCT). Le C 63 (Socotel 1963) résulte d’études menées au C.N.E.T) Le développement du réseau téléphonique La faiblesse de base du «semi-automatique » rural tient à ce qu’il ne remettait pas en cause le réseau antérieur, et en prolongeait les faiblesses. L’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du réseau n’est pas l’objectif poursuivi ; il s’agissait plus simplement, d’apporter quelques améliorations pour les usagers, et grâce au mode de financement, de poursuivre l’équipement téléphonique du pays malgré l’absence de moyens budgétaires. Les ingénieurs des Télécommunications mirent en valeur le fait que le système rural était justifié dans les zones à faible densité téléphonique, «même lorsque le centre de groupement était équipé en automatique, et surtout tant que l’exploitation interurbaine n’existait pas, ce qui fut le cas jusqu’en 1950. Mais à partir du moment où le centre de groupement est doté d’un autocommutateur établissant des communications interurbaines et où la densité et le trafic téléphonique ont atteint une certaine valeur, le système rural n’est plus justifié. C’est l’équipement en “automatique intégral” qui s’impose » . L’équipement des réseaux ruraux en

«semi-automatique » débuta dans toute la France en

1936. L’équipement du territoire en réseaux

téléphoniques témoigne d’une situation contradictoire

qui s’est prolongée jusqu’aux années 1960. Géré par des groupes privés pendant une dizaine d’années, le téléphone a été nationalisé dès 1889. Mais, par le système de financement mis en place, ce sont des notables qui détenaient le contrôle réel de l’avenir du téléphone en France. Pourquoi cette décision ? Parce que les problèmes de communication à l’échelle locale étaient gérés par les notables locaux, notamment à travers la presse locale et régionale que la Poste permettait de distribuer et d’acheminer fournissant à la fois un soutien logis¬ tique et un soutien financier (aujourd’hui encore, ne dit-on pas que le routage de la presse est l’une des principales causes du déficit de la Poste ?). Ainsi, pour que le téléphone se développe, il fallait que les notables le souhaitent, c’est-à-dire qu’ils devaient avoir un certain besoin de ce nouveau média de communication, ou, tout au moins, qu’ils devaient ne pas éprouver de crainte particulière à son encontre. Or, c’était bien le cas : «Apparemment... les notables locaux n’avaient rien à attendre du téléphone, instrument de communication point à point sans intermédiaire. Ils défendaient pour leur part, tout comme l’Etat central, une structure pyramidale de transmission, où les intermédiaires jouent un rôle fondamental de “disjoncteur” et de “filtres” institutionnels. Selon eux, le téléphone court-circuitait bien sûr ce réseau, et n’avait donc pas sa place dans le système de communication français ». Outil de dialogue, le téléphone semblait devoir perturber considérablement le «fragile équilibre existant dans le système de la transmission des informations dans ce pays». Les notables locaux, par l’intermédiaire de la procédure de financement avaient donc gardé le contrôle des extensions du réseau. Car, pour que le téléphone se développe, il fallait que les collectivités locales (conseils généraux, chambres de commerce) fassent des avances au Trésor couvrant les frais d’installation du réseau. Et les P.T.T. procédaient au remboursement grâce aux bénéfices d’exploitation sans intérêts. De ce survol historique du développement du téléphone en France, on peut en déduire qu’un modèle hiérarchique précède, accompagne et encadre le développement du réseau téléphonique en France. Comme le montre Y. Stour dzé, les instruments de dialogue, de réversibilité de la communication, furent plus ou moins complètement escamotés au profit d’autres instruments techniques qui trouvèrent plus aisément le financement, l’appui et le soutien des sociétés savantes et des pouvoirs publics comme des institutions industrielles et commerciales . A contrario, le développement en France de la radiodiffusion et de la télévision qui ne contrariaient pas le modèle hiérarchique (et le fortifiant même) furent plus vigoureux. D’ailleurs, si le téléphone lui-même s’est un peu développé à la fin du xix siècle et au début du XX siècle, cela est dû en partie à un malentendu : il était considéré comme un instrument de diffusion. Devant la profusion de systèmes de télécommunications, devant la multiplication des réseaux, les incitations à les utiliser (publicités) , devant les bouleversements technologiques impliquant la mise à la disposition du public de moyens de vidéocommunication, ou de téléinformatique domestique, on peut se demander si la société française a, de nos jours, véritablement abandonné le modèle hiérarchique. Henry Bakis Chercheur au C.N.E.T. Issy-les-Moulineaux |

|

RAPPEL de quelques chiffres et événements, des techniques en cours : - 1897 On compte alors en France 11.314 abonnés, dont 6.425 à Paris- 1900 on fait un premier essai du système automatique Strowger dans les locaux du Ministère du Commerce, pour évaluer ce nouveau système (sans abonné puplique). - 1909 il n'y avait que 44 600 abonnés â Paris. - 1921 Le nouveau réseau de Paris sera structuré autour de 4 centres de jonctions dont le nombre et la localisation auront été déterminés par une étude du trafic. Ce sont en 1922 les bureaux existants de Guyot (nord-Ouest), Combat (nord-est), Daumesnil (Sud-est) et Vaugirard (Sud-ouest). A cette date tout Paris est toujours en manuel. - 1926 Le système Rotary 7A est finalement choisi le 13 octobre, pour équiper PARIS et il est décidé que le système R6, sera implanté dans les villes moyennes de province dès 1928 en commençant par Troyes - 1927 le ROTARY 7A1 une variante du 7A est mise en service pour la première fois dans le monde en France, à Nantes en octobre , fabriquée en France par la société Le Matériel Téléphonique (L.M.T), capable de gérer jusqu'à 10.000 abonnés (au lieu des 20.000 lignes initialement ) Au final la version ROTARY 7A1 est retenue pour une mise en service dans tout Paris - 1928 : mise en service du premier central téléphonique automatique à Paris central "Carnot". A cette occasion on installe chez les abonnés reliés au téléphone automatique un poste à cadran A Paris, il y a 160 000 abonnés. Les travaux de transformation dureront une douzaine d'années, et le nombre des abonnés atteindra environ 350 000 quand ils seront terminés en 1940. La première partie du programme (transformation progressive des bureaux très importants) a déjà reçu une réalisation partielle.

Le programme prévoyait d'accueillir 500 000 abonnés en 1936 dans 42 centraux, alors que le nombre d'abonnés à Paris était seulement de 186 365 en 1931. On peut connaitre l'évolution et la Répartition des abonnés sur PARIS et sa banlieue dans cette rubrique. Pour automatiser la province, on se refert à cet exposé de A. JOUTY INGÉNIEUR EN CHEF DES TÉLÉCOMMUNICATIONS -

LA COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE EN PROVINCE La construction d'un réseau de commutation téléphonique

est une oeuvre de longue haleine, dont le but « l'automatique

intégral » semble reculer à mesure que l'on s'en

approche. Pourquoi l'automatique intégral ? A. JOUTY |

Rappel des différents types de commutateurs

automatiques éléctro mécaniques utilisés en

France :

Le réseau téléphonique de Paris intra-muros fut entièrement

automatisé en 1939, juste avant la déclaration de guerre

de la France à l'Allemagne.

La totalité de l’Île-de-France ne sera automatisée

qu’en 1975, et la totalité de la métropole en 1979

soit 66 ans après le début de l'automatisation du réseau

en 1913.

Les premiers commutateurs conçus sont électromécaniques

et à organes tournants, Coexistent en France les systèmes

de type pas à pas (Strowger, famille R6 et SRCT) et les systèmes

de type à impulsions de contrôle inverses (AGF500 et famille

Rotary). Le premier commutateur de type rotatif est installé en

1913, le plus récent est installé en 1971, les dernières

extensions sont commandées en 1978 et le dernier commutateur à

organes tournant est démonté en 1984, avant le changement

du Plan de numérotation téléphonique en France (basculage

à 8 chiffres le 25 octobre 1985 à 23H00.

De par son architecture et pour ne pas trop complexifier l’ensemble,

chaque commutateur à organes tournants ne peut prendre en charge

qu’un maximum de 10 000 abonnés.

STROWGER

Ce commutateur sans enregistreur de numéros

et à contrôle direct est inventé par Almon Strowger

aux États-Unis en 1891, premier modèle de commutateur automatique

mis en service en France, le 19 octobre 1913, à Nice Biscarra.

Il est fabriqué sous licence Strowger Automatic Telephone Exchange

Company par la Compagnie française pour l'exploitation des procédés

Thomson-Houston. Il est équipé de sélecteurs rotatifs

semi-cylindriques à 100 points de sortie (10 lignes téléphoniques

de sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés

en hauteur). Un commutateur STROWGER fonctionne de manière saccadée,

en mode pas à pas, littéralement télécommandé

en temps réel par chaque impulsion numérotée au cadran

de l’abonné demandeur, chiffre par chiffre, chaque chiffre

sélectionnant successivement la position de son sélecteur.

Ce mode d’établissement de communication de manière

automatique est le plus élémentaire. Il est parfaitement

adapté aux débuts de l’automatisation du réseau

téléphonique alors que le maillage reste encore relativement

simple et peu dense. Les commutateurs de type STROWGER été

retenus uniquement pour la province. Le STROWGER le plus récent

est mis en service en 1932 à Lyon. Le dernier est démonté

en 1979 à Bordeaux.

AGF 500

Fabriqué par la société LM

Ericsson, mis au point en 1922, ce commutateur d'origine suédoise

est équipé d'enregistreurs de numéros et de sélecteurs

volumineux disposés en éventails constitués d’éléments

rotatifs de base (modèle RVA avec balais de nettoyage des contacts

intégrés) horizontaux en forme de plateau à 25 positions

tournant à 90° groupés par 20 éléments,

donnant 500 points de sortie (25 positions angulaires de sortie pour 20

positions commandées radialement en hauteur correspondant à

20 lignes possibles pour chaque position angulaire). Il est capable de

gérer jusqu'à 10.000 abonnés par cœur de chaîne

si toutes les volumineuses extensions possibles sont installées

; unique mise en service en 1924 en France, à Dieppe. Ce commutateur

fut remplacé en 1960.

ROTARY 7A1

Cette variante française est dérivée

du système ROTARY 7A, équipé à l'origine d'embrayages

magnétiques des arbres rotatifs distribuant l’énergie

motrice au commutateur. Le ROTARY 7A1 est lui équipé d'embrayages

mécaniques des arbres rotatifs plus robustes. Comme le ROTARY 7A

d'origine provenant des États-Unis et conçu et mis au point

en Belgique par la Western Electric filiale d'AT&T en 1914, il est

équipé d'enregistreurs-traducteurs qui permettent, par rapport

aux systèmes fonctionnant en pas à pas d’économiser

des baies de sélecteurs et des étages de sélection

en enregistrant les Préfixes des numéros téléphoniques

demandés (2 chiffres en province, 3 caractères pour la Région

Parisienne) afin de déterminer directement une route « calculée

» par le traducteur qui va analyser ces préfixes par bloc.

Une fois le centre téléphonique à contacter déterminé,

le traducteur commande en différé la rotation des sélecteurs

nécessaires à l’établissement de la communication

en activant les bonnes commandes d’embrayages qui vont connecter

juste le temps nécessaire les arbres d’entraînement

rotatifs des sélecteurs choisis pour les positionner sur les bonnes

positions, et les débrayer au bon moment par un système

d’impulsions de contrôle inverses. Ainsi, tout commutateur

de modèle ROTARY fonctionne de manière régulière

et harmonieuse. Il est pourvu de sélecteurs rotatifs semi cylindriques

à 300 points de sortie (30 lignes téléphoniques de

sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés

en hauteur). Il est capable de gérer jusqu'à 10.000 abonnés

par cœur de chaîne, si toutes les volumineuses extensions possibles

sont toutes installées. L'automatisation du réseau de Paris

est décidée en 1926. Le premier ROTARY 7A1 conçu

à partir de 1922 est mis en service dès 1927 à Nantes.

Finalement le ROTARY 7A1 est retenu pour Paris dès 1928 par souci

d'homogénéisation du réseau parisien et ce malgré

la conception entre-temps en 1927 d'une seconde variante : le ROTARY 7A2.

Premier central téléphonique automatique mis en service

dans Paris (Carnot), 23 rue de Médéric : le 22 septembre

1928 à 22 Heures, en présence du Ministre du Commerce, de

l’Industrie, des Postes et Télégraphes Henry Chéron

! Il s’agit d’un ROTARY 7A1. Le second ROTARY 7A1 de Paris sera

mis en service au Centre Téléphonique des Gobelins le 20

juillet 1929 ; il y a assuré un service satisfaisant jusqu’au

7 juillet 1982, soit 53 ans. Le ROTARY 7A1 le plus récent de France

est installé en 1952. Le dernier ROTARY 7A1 de France, celui de

Paris-Alésia (à Montrouge), est désactivé

le 26 juin 1984.

ROTARY 7A2

Cette nouvelle variante française est conçue

en 1927 dans les laboratoires parisiens d'ITT à partir du système

ROTARY 7A1.

Cette version améliorée est en effet nouvellement pourvue

de sélecteurs de débordements de sécurité

améliorant encore la capacité d'écoulement du trafic

téléphonique ; c’est ce que l’on nomme l’acheminement

supplémentaire de second choix. La variante ROTARY 7A2 est le système

à organes tournants le plus développé, mais aussi

le plus cher. Il n’est pas déployé en France bien qu’y

étant conçu, mais est adopté par plusieurs pays,

dont notamment l’Espagne dès la fin de la guerre civile.

R6 (sans enregistreur de numéros)

Ce commutateur à contrôle direct, dont

le nom officiel est ROTATIF 1926, car mis au point en 1926, encore rencontré

sous le nom semi abrégé ROTATIF 6, est implanté dans

les villes moyennes de province dès la fin de 1928 en commençant

par Troyes, ce système français de type pas à pas

étant un hybride qui s'inspire à la fois des systèmes

Rotary et Strowger. Il est de surcroît simplifié à

l'extrême pour être le moins coûteux possible. Par contre,

il est équipé d’Orienteurs à 11 positions (1

position de repos et 10 autres positions pour les 10 chiffres du cadran),

un nouveau groupe d’organes de contrôle commun à plusieurs

sélecteurs à la fois qui permettent de dissocier clairement

la fonction de réception des chiffres composés par l'abonné

de la fonction de recherche et de connexion de la liaison. Chaque étage

de sélecteurs est équipé de son groupe d’Orienteurs.

Chaque Orienteur, qui fonctionne en mode pas à pas, n’est

utilisé que pendant la réception des chiffres numérotés

au cadran du téléphone de l’abonné, puis est

libéré pour aller traiter une autre communication à

établir. Dans le système R6, la notion de point de sélection

ne revêt plus la même importance, l'architecture étant

différente des autres types de commutateurs : en effet, l’astuce

consiste à remplacer les sélecteurs semi cylindriques ou

à plateau des systèmes précités qui à

la fois tournent horizontalement et accomplissent aussi des mouvements

ascensionnels par de simples commutateurs rotatifs semi-circulaires à

51 plots, dédoublés par une astuce de commutation à

relais, soit un élément de sélection uniquement rotatif

à 102 directions. Ainsi, dans le système ROTATIF 1926, les

éléments ne font plus que tourner horizontalement, et n’accomplissent

jamais de mouvements de haut en bas ou de bas en haut, d’où

un prix de revient moindre que tous les autres systèmes à

organes tournants conçus jusques à présent. Ce système

fut développé par l'Ingénieur français Fernand

Gohorel de la Compagnie des Téléphones Thomson-Houston,

en raison du coût élevé des ROTARY 7A, 7A1 et 7A2

américains. 26 commutateurs ROTATIF 1926 à contrôle

direct sont installés en France, le plus récent est installé

en 1939 à Besançon.

R6 (avec enregistreurs de numéros)

Ce commutateur est mis en conception pour les villes

de province de plus grande importance dès 1930. Ce système

est aussi un hybride qui s'inspire des systèmes Rotary et Strowger,

mais il est simplifié et moins coûteux. Bien qu’étant

plus coûteux qu'un R6 à contrôle direct, il permet

une meilleure souplesse dans l'acheminement des communications, tout en

restant moins performant que les ROTARY 7A, 7A1 et 7A2. Un commutateur

R6 avec enregistreurs est un commutateur R6 à contrôle direct

dont les Orienteurs du premier étage de sélecteurs ont été

remplacés par des enregistreurs de numéros qui commandent

en différé, après analyses des préfixes, les

orienteurs des étages de sélecteurs suivants pour acheminer

de manière plus souple et plus optimale les communications en son

propre sein pour les abonnés locaux, ou vers les centres de transit

pour les abonnés plus éloignés. L'agglomération

Lille-Roubaix-Tourcoing est équipée en premier de ce système

en 1933. Le déploiement du ROTATIF 1926 avec enregistreur de numéros

est totalement interrompu en province dès la déclaration

de guerre, et ne reprendra qu'en 1945. Il se poursuivra jusqu'à

l’arrivée de la version modernisée en 1949.

ROTARY 7D

Ce prototype expérimental est installé

en 1937 à Angers, en vue d'équiper la banlieue de Paris

par la société LMT, mais n'est finalement pas retenu en

France pour déploiement. Il est par contre massivement déployé

dans les campagnes de Grande-Bretagne et constitue un meilleur produit

que notre système automatique-rural en déploiement dans

nos campagnes.

R6 N1 (normalisé type 1)

Ce commutateur à enregistreurs, chacun d'entre

eux étant associé à un seul traducteur séparé

et à relais, est mis en service en France dès 1949 à

Rouen, par la CGCT. Ces commutateurs ROTATIF 1926 Normalisés de

type 1 sont équipés de nouveaux traducteurs aussi efficaces

que ceux des ROTARY 7A1 utilisés dans le réseau parisien,

afin de préparer l’automatisation à venir de l’interurbain

automatique. Le ROTATIF 1926 N1 le plus récent est mis en service

en 1959.

ROTARY 7A normalisé

Il est mis au point sur Paris, (avec réduction

de coût de 15%) en 1949, issu de l'expérience acquise durant

les 21 années d'utilisation en France. Le ROTARY 7A NORMALISÉ

le plus récent est mis en service en 1954.

SRCT

De l'acronyme Service des Recherches et du Contrôle

Technique l'ayant conçu, c'est un petit autocommutateur fabriqué

à partir de matériel R6, de catégorie secondaire

et en conséquence destiné au déploiement dans les

campagnes, dans le but de remplacer le système dit automatique-rural

qui était en fait semi-automatique déployé à

partir de 1935 sur instruction de Georges Mandel, Ministre des PTT. Conçu

par l'Ingénieur en chef des Télécommunications Albert

de Villelongue, le SRCT permet d'automatiser les campagnes. La capacité

typique de raccordement est de 900 lignes d’abonnés. Le premier

SRCT est inauguré à Perros-Guirec en 1950.

L43

De son nom complet LESIGNE 43, c'est un commutateur

utilisant le même matériel que le R6 N1 mais il adopte un

principe de sélection différent, sans dispositif Orienteur.

En effet, dans ce système, les sélecteurs sont actionnés

directement par les enregistreurs, à l’aide d’un réseau

de commande par fils distincts des fils véhiculant les conversations

téléphoniques. Mis en service en France dès juillet

1951 à Nancy. Bien que n’ayant pas été massivement

déployé, ce modèle de commutateur a toutefois permis

une mise en concurrence des différents constructeurs, et amènera

à la mise au point ultérieure d’une nouvelle version

améliorée des commutateurs R6. Un total de 13 commutateurs

L43 est mis en service en France. Le

LESIGNE 43 le plus récent est mis en service en 1960.

ROTARY 7A à chercheurs

Équipé de sélecteurs simplifiés

et modifiés à un seul mouvement imitant le R6, il est implanté

à Belle-Épine, en 1953. Cette variante prototype préfigurant

le ROTARY 7B1.

ROTARY 7B1

Issu du ROTARY 7B conçu aux États-Unis

depuis 1927, il est mis au point en France tardivement par la société

LMT. Beaucoup plus économique que les ROTARY 7A, 7A1 et 7A2, mais

avec une capacité d'écoulement moindre car n'étant

équipé que de sélecteurs à un seul mouvement,

comme le R6. Il est également plus sécurisé face

aux risques d’incendie, grâce au remplacement des isolants

en tissus par des isolants en matières synthétiques. Le

premier est installé à Enghien-les-bains en 1954. Il est

largement déployé dans Paris dès 1955. Le ROTARY

7B1 le plus récent est mis en service en 1971. Les dernières

extensions de systèmes ROTARY 7B1 déjà installés

auparavant ont été commandées en septembre 1978.

R6 N2 (normalisé type 2)

Commutateur dont l'ensemble des enregistreurs n'utilise que deux traducteurs

séparés et à relais, il est issu des évolutions

du L43, mis en service en France dès 1958 à Poitiers et

Boulogne, par la CGCT et par l'AOIP. Le ROTATIF 1926 N2 le plus récent

est mis en service en 1962. Les dernières extensions de systèmes

R6 déjà installés auparavant ont été

commandées en octobre 1978, pour équiper des départements

où le plan de numérotation ne dépassait pas six chiffres.

CENTRAL AUTOMATIQUE TOUT RELAIS, à commutation

entièrement effectuée avec des tables de relais, sans organe

tournant : le précurseur en France qui préfigure le Crossbar.

Fabriqué par la Compagnie Générale de Télégraphie

et Téléphonie, mis en service en 1927 à Fontainebleau,

capable de gérer jusqu'à 1000 abonnés, qui s'avère

ultérieurement trop coûteux et trop complexe à entretenir

et à étendre. Il est finalement remplacé en 1943.

CENTRAUX CROSSBAR

PENTACONTA Système entièrement nouveau, conçu par

les sociétés LMT et CGCT, toutes deux filiales françaises

de l'américain ITT. La conception de ce système doit beaucoup

à l'ingénieur Fernand Gohorel qui supervise l'invention

du Multisélecteur à barres croisées. Le radical «

Penta » signifie que les abonnés sont regroupés par

modules primaires de 50. Il s'avère le système électromécanique

pourvu des meilleures capacités d'écoulement du trafic ;

il est retenu pour les très grandes villes françaises pour

cette raison, ainsi que pour les centres de transit interurbains de nouvelle

génération. Chaque commutateur PENTACONTA, bien qu'électromécanique,

possède quelle que soit son importance une chaîne d'enregistrement

des incidents dont le rôle est d'éditer automatiquement une

carte perforée qui détaille le défaut, chaque fois

que le système constate une faute de fonctionnement ; progrès

remarquable pour l'époque où les microprocesseurs ne sont

pas encore inventés. Nous pouvons facilement reconnaître

un commutateur PENTACONTA, par ses éléments sélecteurs

de base qui comportent toujours de manière apparente 14 barres

horizontales. Nous parlons d'ESL pour Équipements de Sélection

de Ligne d'abonné pour un PENTACONTA utilisé en commutateur

d'abonnés, et d'ESG pour Équipements de Sélection

de Groupe pour un PENTACONTA utilisé en centre de transit intercentraux.

289 commutateurs PENTACONTA sont mis en service en France. Le dernier

commutateur électromécanique de type PENTACONTA est commandé

en France en juin 1978, et les dernières extensions sont commandées

en juin 1979. Le dernier commutateur PENTACONTA d’Île-de-France,

celui de Paris-Brune Chaîne Jeux est démonté le dernier

trimestre 1994 et le dernier commutateur PENTACONTA de France, est démonté

à Givors le 6 décembre 1994.

PENTACONTA type 500 (Multisélecteur à 500

points de sortie au niveau des ESL), concernant la France, il est implanté

pour la première fois à Melun le 23 juillet 1955. Ce système

est capable de gérer jusqu'à 17.000 abonnés.

PENTACONTA type 1000 A (Multisélecteur à 1040 points de

sortie au niveau des ESL) dont le premier exemplaire est mis en service

à Albi en 1959.

PENTACONTA type 1000 B (Multisélecteur à 1040 points de

sortie au niveau des éléments ESL et à 1040 points

de sortie au niveau des ESG), développé dans les années

soixante, pour permettre de traiter jusqu'à 50.000 abonnés

ou circuits par cœur de chaîne et pourvoir Paris et les très

grandes villes françaises. Paris en est équipé dès

le 21 janvier 1964.

PENTACONTA CT4 (Centre de Transit 4 fils). Apparu en 1966, fait partie

de la nouvelle génération d'autocommutateurs de transit

interurbains construite à partir du matériel Pentaconta,

mais à commutation sur 4 fils (au lieu de 2 fils). 11 commutateurs

PENTACONTA CT4 ont été déployés en France.

NGC (Nodal de Grande Capacité), de la nouvelle génération

d'autocommutateurs interurbains, est construit à partir du matériel

Pentaconta à commutation sur 2 fils. Le premier des 5 commutateurs

NGC est mis en service en février 1972 en France, à Lyon.

Les NGC sont, avant les évolutions ultérieures, équipés

de Traducteurs Quasi Électroniques (matrices à diodes et

transistor - en totalité abandonnés dès 1975, pour

être remplacés par des Traducteurs Impulsionnels à

Tores encore plus rapides à commuter). Le NGC de Paris St-Lambert

est le premier à être équipé des nouveaux Traducteurs

Impulsionnels à Tores dès sa mise en service le 3 juin 1972.

PENTACONTA type 1000 C (Multisélecteur à 1040 points de

sortie au niveau des ESG). Conçu en 1965 aux États-Unis.

Utilisé en France pour les GCI (Grand Centre de communication Interurbain)

de la nouvelle génération d'autocommutateurs interurbains

destinés à remplacer la génération à

organes tournants, mais à commutation sur 4 fils, avec même

sélecteur mais mise en œuvre différente pour un écoulement

du trafic encore amélioré. Le premier des 32 commutateurs

GCI est mis en service en décembre 1973 en France, à Marseille.

Ils sont équipés de Traducteurs à Programme Câblé,

dérivés des Traducteurs Impulsionnels à Tores, mais

plus adaptés au type de structure des GCI. Avec les débuts

de l'informatique, certains GCI sont ensuite équipés dès

1974 de Traducteurs à Programme Enregistré, et d'une interface

homme-machine informatique primitive comme celui de Marseille St Mauront.

D'ailleurs, les TPE ont vocation à remplacer rétroactivement

les autres types de traducteurs sur les pentaconta et autres CP400 appelés

à ne pas être remplacés rapidement par du matériel

de future génération. Il s'agit d'un nouveau type de Pentaconta

très évolué pour l'époque qui commence à

devenir substantiellement électronique par la création des

Unités de Commande Électroniques en remplacement des Unités

de Commande Électromécaniques initiales.

PENTACONTA type 2000 (Multisélecteur à 2080 points de sortie

au niveau des ESG). Il est aussi bien utilisé en commutateur d’abonnés

de grande capacité (50.000 lignes) qu’en CTU (Centre de Transit

Urbain), essentiellement pour Paris puis Lyon en 21 exemplaires. Il est

construit à partir du matériel Pentaconta à commutation

sur 2 fils. Le premier CTU est inauguré en 1968 à Paris.

Ce Pentaconta accorde une grande part à l'électronique et

sera l'objet d'évolutions, y compris informatiques. Le Pentaconta

2000 dispose d'une interface homme-machine par clavier et console informatique

primitive. Comme le type précédent, le Pentaconta 2000 est

très évolué pour l'époque par l'innovation

des Unités de Commande Électroniques en remplacement des

Unités de Commande Électromécaniques initiales. Il

est mis en service afin de dégorger le trafic dans les très

grandes villes françaises, en attendant l'arrivée des centres

de transit électroniques spatiaux et temporels prévus les

années suivantes.

CP400, (nom complet : CROSSBAR pour PARIS ou CROSSBAR PARISIEN 400) est initialement prévu pour équiper Paris et la 1re couronne. Un prototype à commande centralisée mis en place en France dès le 31 mars 1956 à Beauvais, est issu de la Société Française des Téléphones Ericsson de Colombes. Les CP400 sont pourvus de 400 points de sortie au niveau des Éléments de Sélection de Ligne d'abonné et/ou des Éléments de Sélection de Groupe. Bien que le Directeur Général des Télécommunications de cette époque, Jean Rouvière bataille pour ne pas retenir ce nouveau type de commutateur téléphonique moins performant que le PENTACONTA. Il doit cependant s'incliner en 1957, pour raison économique : le CP400 étant moins coûteux. Finalement, et malgré sa dénomination initiale, le CROSSBAR PARISIEN 400 sera massivement retenu pour équiper les villes moyennes de province… Après une série de différentes versions, il faut attendre l’année 1973 pour que des commutateurs d’abonnés CP400 soient enfin installés dans Paris intra-muros après réalisation des adaptations nécessaires. Le dernier commutateur de type CP400 est commandé en avril 1979 et les dernières extensions sont commandées en novembre 1979 en CP400. Le dernier CP400 de France est démonté à Langon en 1994. Nous pouvons facilement reconnaître un commutateur CP400, par ses éléments sélecteurs de base qui comportent toujours de manière apparente 6 barres horizontales pour 10 barres verticales.

CP400-PÉRIGUEUX. S'ensuit la présérie

de 5 commutateurs CP400-Type PÉRIGUEUX améliorés,

installée dès 1960 à Périgueux.

CP400-ANGOULÊME. Arrive la première série de production

en masse encore améliorée de 115 commutateurs de ce nouveau

type en 1962 avec le premier d'entre eux installé à Angoulême.

Leur capacité peut atteindre 10.000 abonnés. Les commutateurs

CP400-ANGOULÊME sont déployés jusqu’en 1970.

CP400-BRIE-COMTE-ROBERT. Prototype révolutionnaire mis au point

par le prolifique ingénieur des télécommunications

A. de Villelongue et ouvert en 1967, il s'agit du premier commutateur

à signalisation intercentre à Multi Fréquences, au

lieu de la signalisation par impulsions décimales jusqu'alors utilisée.

Gain de temps dans l'acheminement et fiabilisation accrus des communications,

notamment longue distance, avec augmentation de l'écoulement du

trafic. Tous les CP400 précédemment installés sont

rétroactivement convertis à cette nouvelle signalisation,

ainsi que les Pentaconta. Le dernier CP400 est démonté à

Langon en 1994.

CP400-BOURGES. En 1968, la mise au point d'un nouveau prototype installé

à Bourges voit le jour d’une capacité de 8.000 abonnés

destiné aux petites villes.

CP400-TROYES. Puis en 1969, une nouvelle série encore améliorée

de 22 commutateurs CP400-Type TROYES dont le premier est installé

à Troyes. Leur capacité peut atteindre 20.000 abonnés.

Les commutateurs CP400-TROYES sont déployés jusqu’en

1970.

CP400-AJACCIO. En 1969 également, une nouvelle série avec

d'autres améliorations issues du CP400-BOURGES voit le jour à

destination des villes moyennes. Au moins 29 commutateurs de ce type sont

ainsi déployés au 1er janvier 1972.

CP400-CT4 (Centre de Transit 4 fils). Apparu également en 1969

en premier à Grenoble et Tours, fait partie de la nouvelle génération

d'autocommutateurs de transit interurbains construite à partir

du matériel CP400, mais à commutation sur 4 fils. 24 commutateurs

CP400-CT4 ont été déployés en France.

CP400-CUPIDON (Centre Universel Pour l’Interurbain Dans l'Organisation

Nouvelle puis Centre Universel Permettant l’Interconnexion Dans une

Organisation Nouvelle). Puis arrive en 1970 la nouvelle version CP400-CUPIDON

encore améliorée à partir des perfectionnements des

types ANGOULÊME et TROYES, avec de meilleures capacités de

souplesse et d’écoulement de trafic. Leur capacité

peut atteindre 30.000 abonnés. Arrivée très retardée

par la mort brutale de l'ingénieur Albert de Villelongue en août

1967. 415 commutateurs CP400-CUPIDON sont installés en France.

CP400-POISSY. Enfin, dès 1972, une nouvelle série améliorée

est inaugurée à Poissy, dénommée CP400-POISSY,

directement dérivée du CP400-CUPIDON et qui est l'ultime

perfectionnement, en France de ce système suédois, avec

l'adjonction d'un étage supplémentaire d'Aiguilleurs. Le

CP400-POISSY permet de prendre en charge jusqu'à 40.000 abonnés

voire 50.000 par cœur de chaîne à l’aide de certaines

extensions supplémentaires. Il est pourvu de Traducteurs À

Tores (magnétiques), qui permettent de traduire jusqu'à

1000 directions différentes. Ces nouveaux traducteurs sont même

généralisés rétroactivement sur les CP400

précédents ainsi que les PENTACONTA, et même sur certains

ROTARY encore en service en 1972. 322 commutateurs CP400-POISSY sont installés

en France.

CP100, (nom complet : CROSSBAR pour PARIS ou CROSSBAR

PARISIEN 100) est un autocommutateur simplifié, de taille réduite,

dérivé directement du CP400 conçu à l’origine

pour une capacité maximale de 3.000 abonnés. En raison de

son coût réduit, il est utilisé pour automatiser les

campagnes et les très petites villes de France en version typique

de 400 abonnés, ainsi qu’à remplacer les autocommutateurs

SRCT vieillissants. Ils sont déployés massivement en France

à partir de 1964.

|

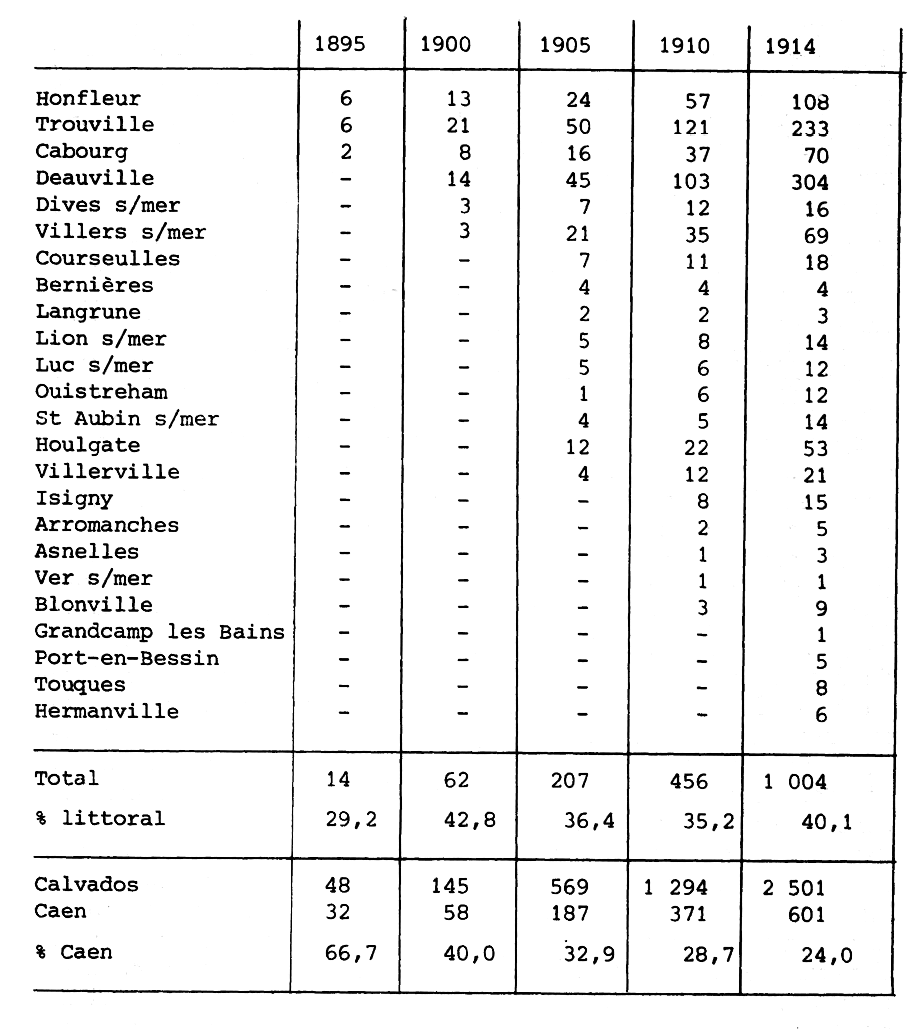

TOURISME BALNÉAIRE ET TÉLÉPHONE DANS LE CALVADOS 1880 - 1914 Yves Lecouturier Quoi de plus naturel de nos jours de téléphoner

pour réserver son séjour dans un lieu de vacances. Mais

à la fin du siècle dernier et au début du XXe siècle,

le tourisme balnéaire affirmait son développement tandis

que le téléphone balbutiait. C'est sous la Restauration

que naît la pratique des séjours à la mer et celle-ci

se développe sous le Second Empire sous l'impulsion de la bourgeoisie

d'affaires et avec l'apparition du chemin de fer. Gabriel Désert

écrit qu'en 1894 « la Côte Fleurie a dès lors

une situation ferroviaire privilégiée qui est, sans aucun

doute, l'un des éléments de la prospérité

qu'elle connaîtra à la fin du siècle ». Lors de la session d'août 1899, le Conseil Général

est saisi d'un projet de création d'un réseau téléphonique

départemental par le Sous-Secrétariat d'Etat aux Postes

et Télégraphes : « la France n'a pas jusqu'ici profité,

aussi largement que ses voisins, des facilités nouvelles qu'offre

ce merveilleux moyen de communication pour les relations d'affaires et

de famille ». Quant au financement, l'Administration propose la

participation du Conseil Général « dans une large

mesure », des Chambres de Commerce, des Compagnies de Chemin de

Fer de l'Ouest et de Caen à la mer, « en raison des intérêts

qu'elles ont dans la région du littoral », des Caisses d'Epargne

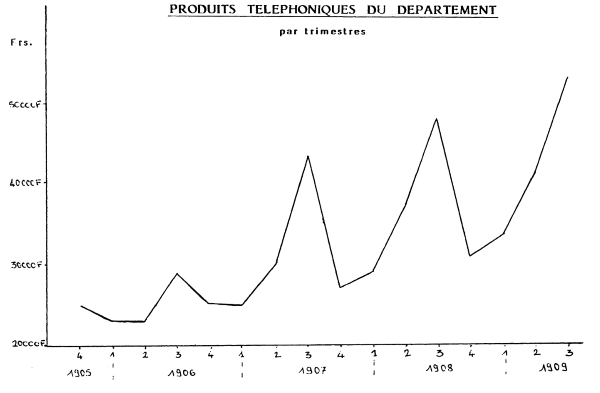

et de Groupements de Souscripteurs. Nous ne possédons que quelques résultats

financiers — du quatrième trimestre 1905 au troisième

trimestre 1909 — mais ceux- ci sont suffisamment éloquents.

Quatre pointes sont perceptibles sur le graphique et concernent toutes

les quatre le troisième trimestre, c'est-à-dire celui de

la saison balnéaire. Si en 1906 la pointe reste limitée,

en revanche, les années suivantes sont exemplaires : en 1907 et

1908, les produits du troisième trimestre représentent le

tiers des produits annuels. La croissance des troisièmes trimestres

est plus forte en 1907 que la croissance annuelle, mais à partir

de 1908, du fait de l'extension du réseau départemental,

la croissance annuelle l'emporte. Désormais tous les nouveaux circuits partent de

Deauville : en octobre 1913, le Conseil Général donne un

avis favorable pour l'établissement de circuits de dégagement.

« dont la construction est nécessitée par le développement

du trafic de Deauville », en direction de Rouen, Cabourg et Villers-sur-Mer

; les circuits 5 et 6 avec Trouville sont aussi projetés. L'Administration

des Postes et Télégraphes peut ainsi répondre sur

les conditions d'exécution du service téléphonique

pendant la saison balnéaire : « il a été reconnu

nécessaire de libérer Deauville de l'intervention de Trou-

ville et pour ce faire de la doter de plusieurs voies directes de dégagement

». Le succès de Deauville est si rapide qu'un second circuit

en direction de Paris est nécessaire. Lors de la session du Conseil

Général, en avril 1914, le Préfet justifie aussi

cette demande : « afin de remédier autant que possible à

l'encombrement qui se produit à certains moments à Deauville

pendant la saison balnéaire, le service des Postes a, depuis votre

dernière session, saisi mon administration d'un projet de création

d'un deuxième circuit Paris-Deauville ». La ville de Deauville

ayant, comme à son habitude, pris en charge la totalité

de l'annuité, le Conseil Général donne son autorisation,

précisant qu' « il serait d'un grand intérêt

que ces travaux fussent exécutés avant l'été

». Du fait de la guerre, la construction de ce circuit n'interviendra

qu'en 1921. Ces besoins ne concernent pas tant de nouveaux circuits que l'amélioration des circuits existants. Rapidement saturés pendant la saison balnéaire, certains doivent être doublés, ainsi Trouville- Paris en 1912. En novembre 1912, le Conseil municipal de Cabourg réclame un deuxième circuit en direction de Caen : « la création d'un doublement de l'unique circuit Caen-Cabourg améliorera considérablement nos relations avec les environs et même avec Paris et la ville de Caen pourra nous être donnée avec quelques minutes d'attente au lieu de 3 ou 4 heures comme cela est arrivé pendant la saison balnéaire ». Ce second circuit est mis en service le 10 juillet 1913. La pression de la saison balnéaire est constamment déterminante. Alors que la participation de la ville de Caen était sollicitée pour les circuits Caen-Cabourg 2 et Caen-Lisieux 2, un conseiller caennais s'exclamait : « cela profitera surtout aux baigneurs ». Bayeux, en 1911, réclame le doublement de son circuit vers Caen, l'unique devant faire face pendant la saison estivale « à un trafic particulièrement actif». Afin de soulager le circuit Caen-Luc, un circuit Caen-Cour- seulles est demandé en 1912 « pour éviter l'encombrement qui, pendant la saison estivale, rendait très difficiles les communications et donnait lieu à de nombreuses et justes réclamations de la part des abonnés et du public ». La Chambre de Commerce de Caen et les villes de Caen, Courseulles, Saint- Aubin-sur-Mer et Bernières participent au service de l'annuité, mais Luc refuse préférant la solution du doublement du circuit Caen-Luc « qui rendrait de très grands services à toutes les stations de Ouistre- ham à Courseulles indistinctement ». Caen-Courseulles est mis en service le 20 mai 1913. Quelques circuits consacrent l'existence de nouvelles cités balnéaires : en 1913 Houlgate est reliée à Cabourg et à Villers-sur-Mer, et cette dernière à Blonville. En août 1912, le Conseil Général examine un nouveau projet d'extension du réseau départemental : sur les 62 circuits projetés, un seul concerne le littoral (Merville-Cabourg). Ce projet démontre que le littoral calvadosien a bénéficié du téléphone bien avant le reste du département. Si Deauville et Trouville sont les deux principaux centres balnéaires, les localités situées entre Bernières et Ouistreham n'en sont pas moins actives. En août 1912, c'est-à-dire en pleine saison, le Conseil municipal de Ouistreham réclame un circuit direct avec Caen car « il est presqu'impossible aux abonnés du téléphone de profiter de leur abonnement à cause de la longueur de temps mise à leur donner la communication avec Caen ». En juin 1913, le Directeur départemental plaide pour un circuit Bénouville- Ouistreham « cette dernière localité étant en situation particulièrement défavorable pour l'écoulement de son trafic téléphonique ». En juin 1914, il propose une réorganisation technique « en vue de faciliter l'exploitation des divers circuits téléphoniques dont l'établissement est prévu ». Les réseaux de Courseulles, Bernières, Saint-Aubin, Langrune et Luc sont groupés de façon à constituer des communications directes : Caen-Bernières-Cour- seulles, Caen-Langrune-Saint-Aubin, Caen-Luc 1 et 2, Courseulles- Bernières-Saint- Aubin et Saint- Aubin-Langrune-Luc. La même lettre propose les circuits Caen-Bénouville-Ouistreham, Villers-sur- Mer-Blonville-Trouville et Cabourg-Houlgate- Villers-sur-Mer. A la veille de la Première Guerre Mondiale, chaque station balnéaire dispose d'au moins un circuit direct ou indirect avec Caen. Les stations les plus fréquentées, Deauville et Trouville, sont directement reliées à Rouen et Paris. Les abonnés du littoral représentent plus du tiers des abonnés du département. En 1905, Trouville et Deauville possèdent 95 abonnés et Caen 187, mais en 1914, les deux cités balnéaires comptent 537 abonnés et Caen 601. Le nombre d'abonnés de la Côte Fleurie est multiplié par cinq entre 1905 et 1914 alors que celui du département ne l'est que par 4,4. Les effectifs augmentent rapidement, mais la qualité de service apparaît mauvaise, voire déplorable. Ainsi lors de la session du Conseil Général, en octobre 1912, le Préfet propose de nouvelles lignes « pour faire face au surcroît de trafic qu'elles ne suffisent plus à assurer » constatant « une insuffisance à peu près générale ». Chaque nouvelle demande est presque toujours justifiée par l'impossibilité d'écouler le trafic pendant la saison balnéaire : la durée d'attente pour Paris varie de 3 à 5 heures, voire plus ! En 1914, l'équipement téléphonique du littoral calvàdosien existe, mais sa situation reste fragile : beaucoup reste à faire pour améliorer le réseau. Le téléphone s'est développé sous la pression des villégiaturistes et des commerçants locaux, mais aussi avec le concours obligatoire des notables conservateurs du Conseil Général. Yves LECOUTURIER |

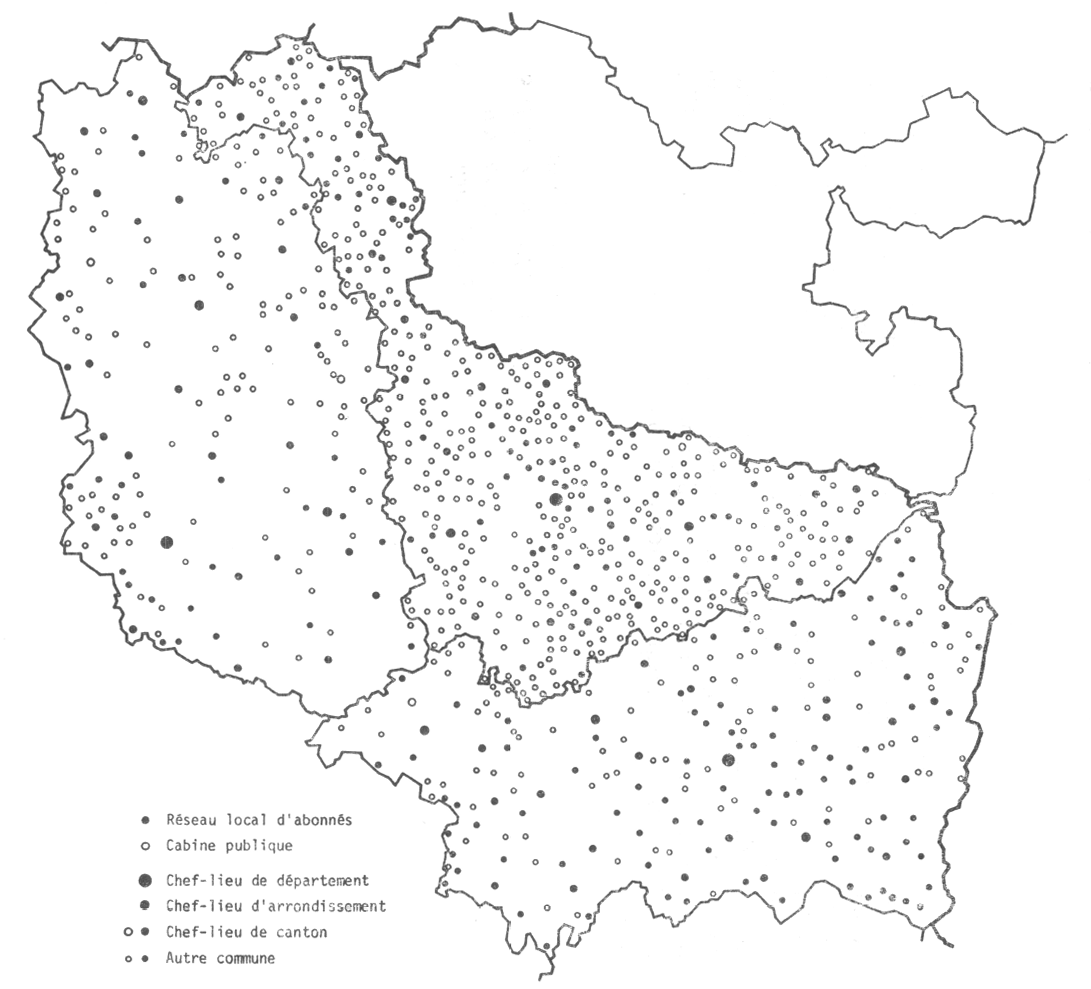

Les premiers développements du téléphone

en Lorraine (1885-1914) Jean-Paul Martin

|

Le téléphone apparaît en France

vers 1880 dans un environnement économique, socio-culturel

et politique peu favorable à son adoption. Conscient du risque d'une croissance anarchique,

l'Etat se tourne vers le Département et décide en

1900 d'en faire son unique interlocuteur. (2) Les abonnements sont de 2 types : Par le mode de financement qu'il a mis en place,

l'Etat a confié l'avenir du téléphone aux notables

locaux. Pour reconstituer les premiers développements

du réseau téléphonique en Lorraine, nous avons

relevé année par année dans les archives de

l'administration des Postes et les Recueils des Actes administratifs

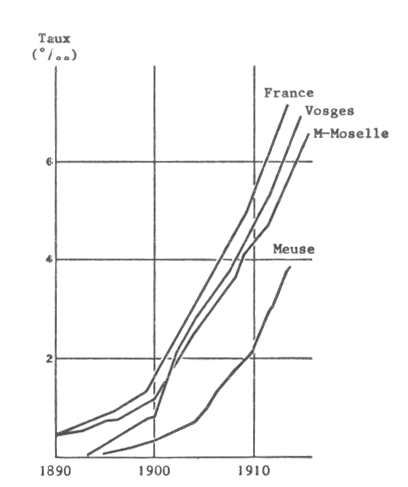

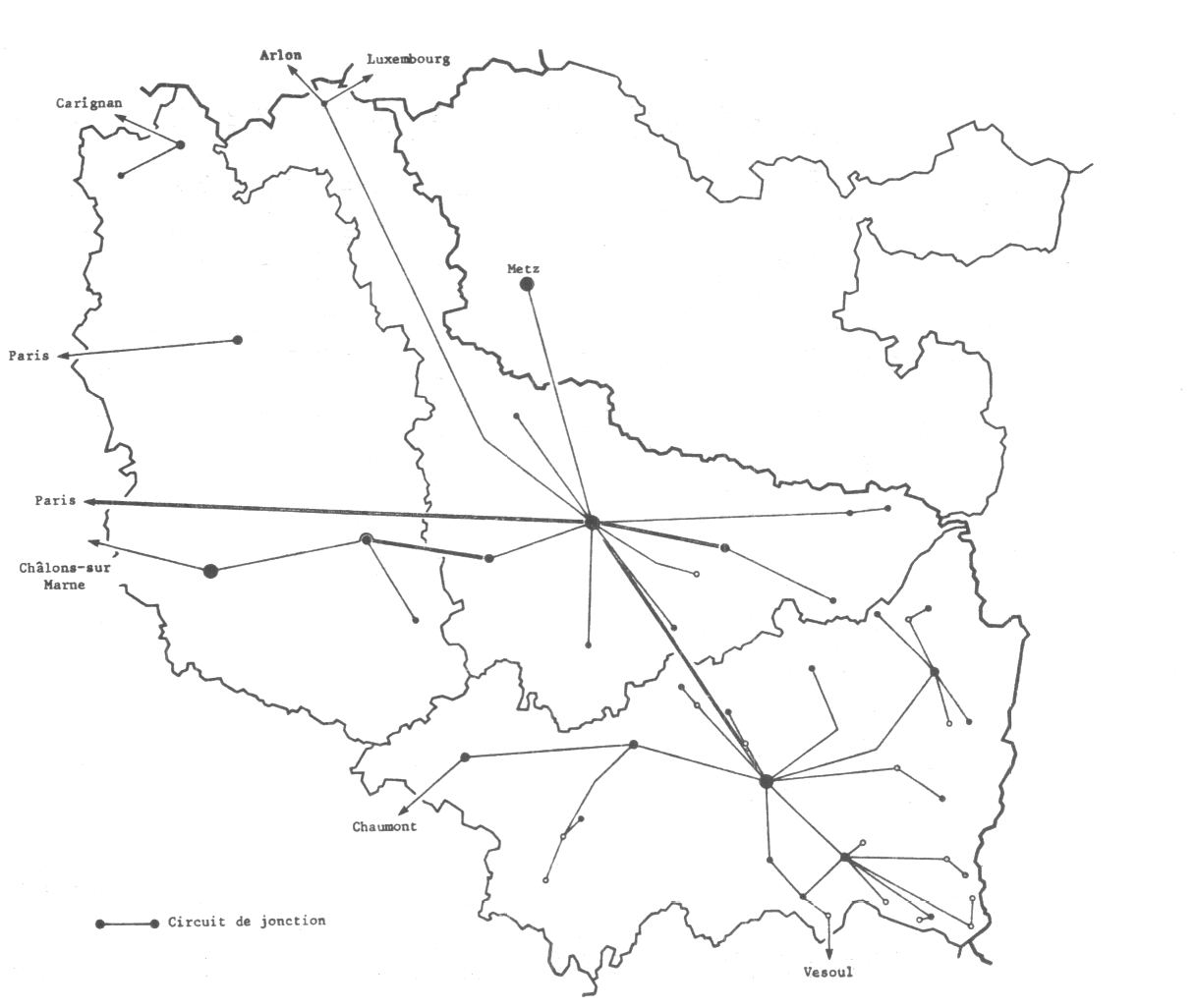

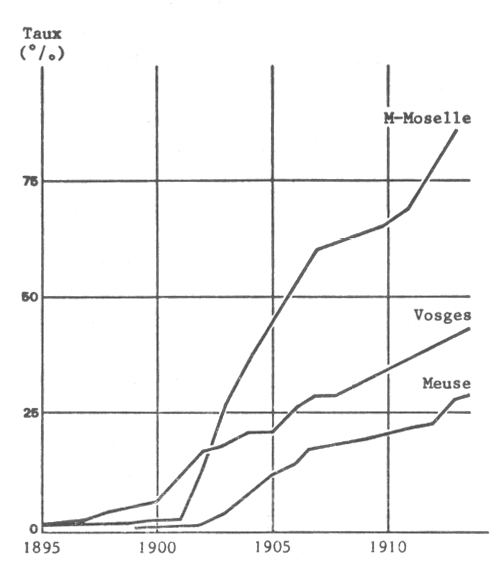

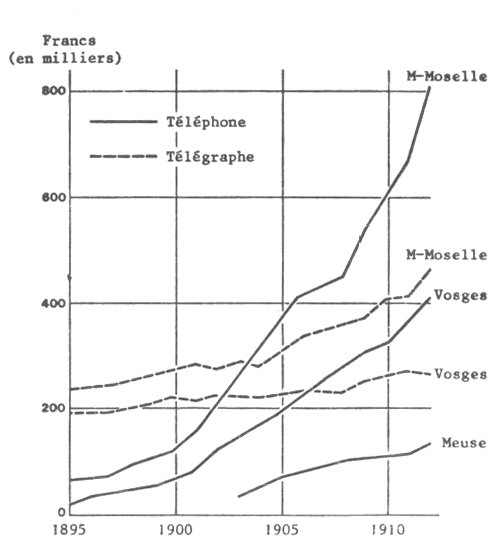

départementaux les données suivantes : Les municipalités urbaines et les petits centres textiles dont les conseils municipaux sont dominés par le patronat local répondent favorablement et votent les avances nécessaires à l'installation d'un réseau local. Il faut voir dans cette convergence d'initiatives l'explication de l'avance prise par le département des Vosges avant 1900 :  Tableau I. - L'état d'avancement du réseau téléphonique en Lorraine en 1899 Dès 1895 et mieux encore en 1900, on observe

dans les Vosges l'amorce d'un réseau départemental

centré sur Epinal et déjà réticulé

au plan local (carte des circuits téléphoniques en

1900). Durant cette phase où le rôle d'impulsion

est laissé aux particuliers, ce sont les milieux d'affaires

qui sont les vecteurs de diffusion du téléphone. Celui-ci

se diffuse lentement au gré des, initiatives locales et sa

croissance n'est pas encore suffisamment forte pour que s'accusent

les disparités intrarégionales. Une demande potentielle

existe soutenue à la fin du siècle dernier par une

forte croissance des activités industrielles et commerciales,

mais les milieux d'affaires, à l'exception des industriels

vosgiens, n'ont pas réussi à faire passer leurs demandes

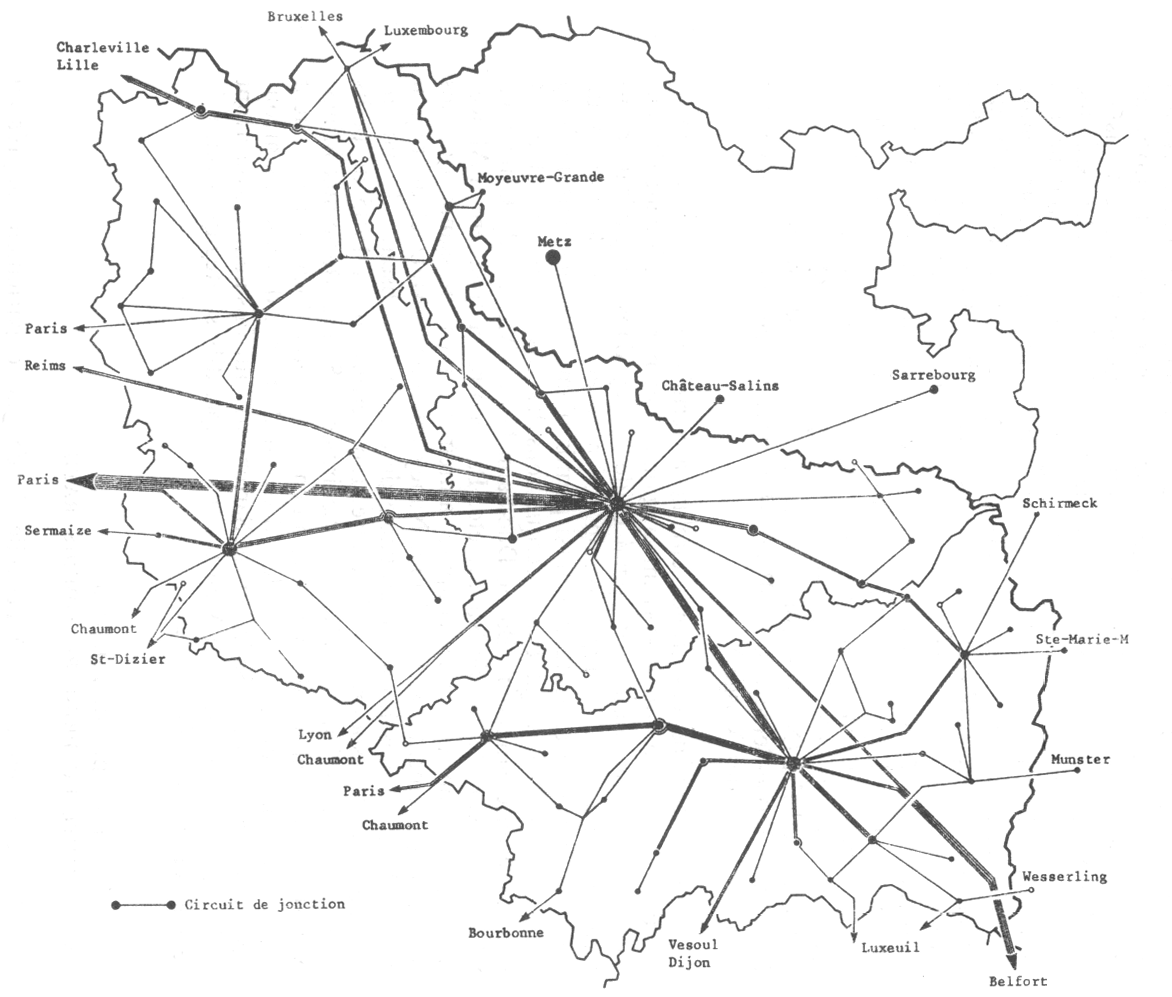

auprès des instances départementales. Trois traits caractérisent le développement

du téléphone durant cette phase : un développement

programmé mis en œuvre par les départements,

une croissance rapide accompagnée d'une large diffusion au

plan local, un développement inégal d'un département

à l'autre. Dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, le développement

du téléphone s'inscrit dans un contexte d'expansion

économique porteur d'une demande autrement plus forte que

dans un département rural et peu urbanisé comme la

Meuse. Les milieux d'affaires intéressés par la construction

des grands circuits interurbains forment des groupes de pression

suffisamment puissants pour que leurs demandes soient prises en

considération par les instances départementales et

inscrites dans les programmes d'extension. Entre 1900 et 1910, le Département des Vosges

a lancé huit emprunts d'un montant global de 2 millions de

francs. Après un effort initial important — deux emprunts

en 1900 de 350 000 F chacun pour la reprise des lignes existantes

et le lancement du premier programme d'équipement —

les sommes allouées au téléphone diminuent

régulièrement : 110 000 F en 1906, 100 000 F en 1908

et 40 000 F en 1910 (7). Or à cette date, l'administration reverse

au département 100 000 F par trimestre à titre de

remboursement des anciennes avances. Elles se voient aussi dans l'obligation, lorsqu'elles

ne possèdent pas de service postal ou télégraphique,

de fournir le local de la cabine, le mobilier de bureau et surtout

de verser les allocations annuelles du gérant et du piéton

distributeur des messages téléphonés. Aucun plan de développement suivi à

court ou moyen terme n'a présidé à l'extension

du réseau téléphonique en Lorraine durant cette

période.

La création de ces grands circuits a permis

de réserver les lignes existantes aux communications intrarégionales

et par conséquent de renforcer la position centrale d'Epinal

et de Nancy dans l'organisation interne du réseau téléphonique

lorrain. La mise en service de circuits de jonction interdépartementaux

a aussi permis d'améliorer les liaisons intra régionales,

mais il s'agit dans presque tous les cas de circuits d'intérêt

local : Vézelise-Mirecourt, Bar-le-Duc-Saint-Dizier, Montmédy-Longuyon,

Charmes-Bayon, Saint-Dié-Nancy, etc. Par contre la frontière

d'Alsace-Lorraine a constitué une coupure autrement plus

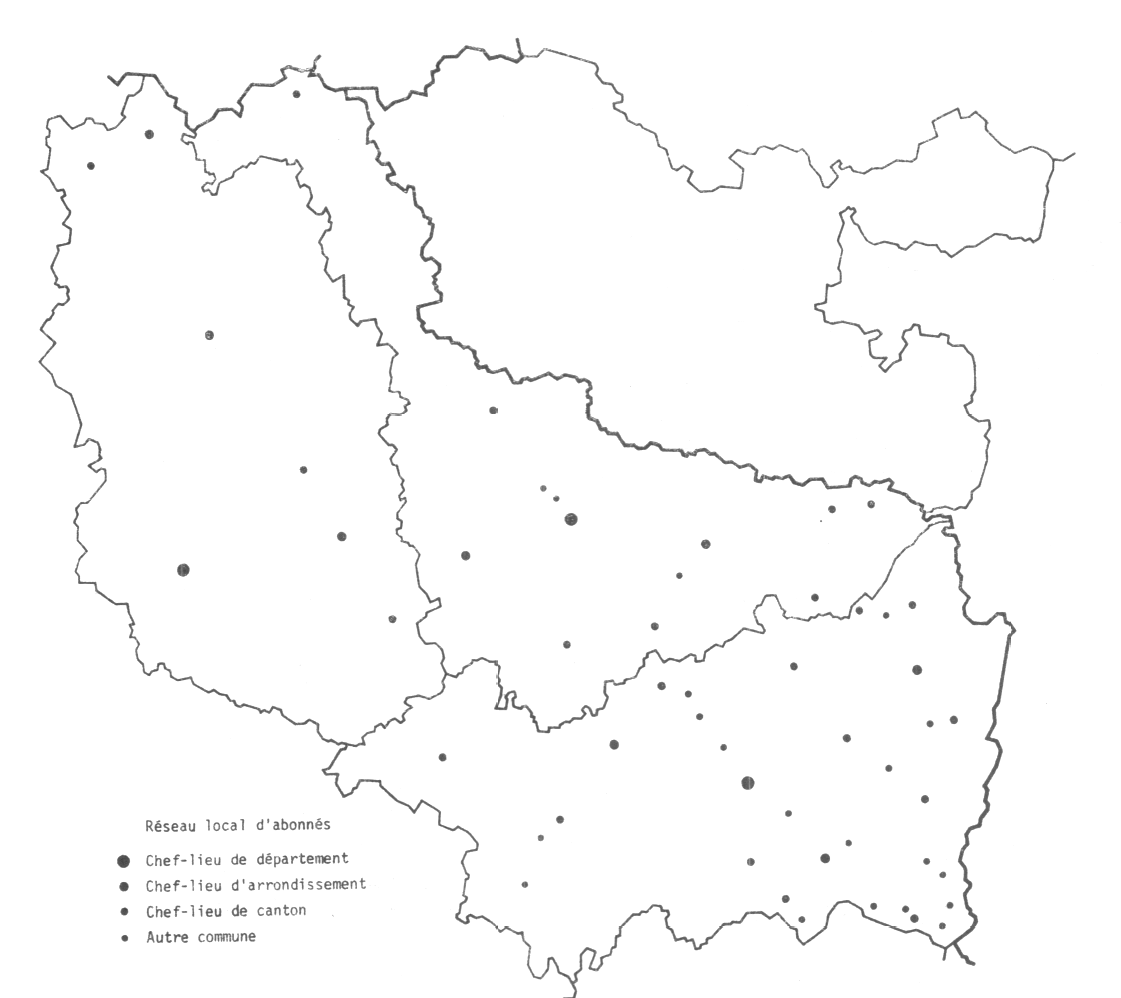

puissante que les limites départementales. C'est aussi dans les limites cantonales que s'est

effectuée l'extension du réseau téléphonique

au plan local (fig. 7 et 8 : cartes des communes dotées du

téléphone en 1900 et 1914). Mais comme le souligne le Directeur départemental

des Postes de Meurthe-et-Moselle en 1922, les téléphone

en 1900. nécessités d'administration

ne correspondent pas toujours à la logique économique.

On ne saurait mieux résumer les contraintes

qui ont pesé sur les premiers développements du téléphone

en Lorraine à la fin du siècle dernier. Jean-Paul Martin E.R.A. 214 du C.N.R.S. Université L.-Pasteur Strasbourg |

sommaire

1932 Le téléphone

et les transactions internationales,

A.Albenque

| — Le téléphone joue un rôle

de plus en plus important dans les transactions internationales. Deux grandes commissions suivent de près le développement de ce mode de communication et étudient sans cesse les améliorations à apporter dans ce domaine : - le Comité international des communications téléphoniques a grande distance, qui représente surtout les intérêts des administrations ou entreprises qui assurent les services téléphoniques ; - la Commission de la téléphonie internationale, créée en 1925, lors du troisième Congrès de la Chambre de Commerce internationale, tenu à Bruxelles à cette date ; cette commission représente surtout les intérêts des usagers du téléphone. Des travaux de ces comités, il résulte

que, dans le monde, les États-Unis de l'Amérique du

Nord sont le pays où l'on emploie le plus souvent les communications

téléphoniques : 230,7 communications par an et par

habitant. Le morcellement politique est évidemment

responsable de l'infériorité du continent européen.

Pourtant de sensibles progrès viennent d'être

réalisés en Europe. |

sommaire

Pour illustrer l'évolution majeure de la

commutation dans les années 1950, voici deux études : la

première des laboratoires Bell qui ont étés les pionniers

dans le domaine, puis la deuxième vision concernat la France en

particulier.

I

- Aux Etats-Unis - LA REPRÉSENTATION

DE BELL LABS SUR LA COMMUTATION COMME INFORMATIQUE (OU PAS)

de KIM W. TRACY , ROSE-HULMAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY .

À la fin des années 1920, il

était clair que pour que le réseau téléphonique

puisse évoluer, davantage d'automatisation était nécessaire

pour prendre en charge le réseau téléphonique en

pleine croissance. Dans les années 1930, Stibitz et d'autres ont

commencé à travailler sur la construction d'une série

de machines à relais pour prendre en charge divers aspects de cette

automatisation. À la fin des années 1940, il devenait clair

pour les Bell Labs que la commutation était une forme de calcul

et que l'automatisation informatique serait nécessaire pour répondre

au besoin croissant d'évolutivité du réseau téléphonique.

Mon affirmation est que les Bell Labs ont continué à croire

que la commutation était un calcul, mais l'ont dépeint différemment

au fil du temps en raison de pressions réglementaires et juridiques

externes dues au statut de monopole du système Bell.

Ce document couvre l'évolution de la vision des Bell Labs

et la représentation de la commutation au fil du temps.

En examinant des articles présentés par Bell Labs et d'autres

documents internes, je compare la façon dont la commutation a évolué

d'un problème « informatique » pour être

présentée comme un « contrôle de programme

enregistré » de la commutation.

Cette séparation de l'informatique est devenue urgente car le décret

de consentement de 1956 a rendu difficile pour le système Bell

de poursuivre toute activité autre que le système téléphonique

et les contrats militaires.

Les Bell Labs ont continué à produire de nombreux systèmes

informatiques à l'appui du système téléphonique,

mais ont continué à faire attention à la manière

dont cela était présenté au public. De plus, lorsque

le réseau téléphonique est passé des systèmes

de commutation analogiques aux systèmes de commutation numériques,

les Bell Labs ont continué à promouvoir le contrôle

des programmes stockés même s'il est devenu encore plus informatisé.

Dans le même temps, Bell Labs et AT&T ont non seulement continué

à faire d'importantes recherches en informatique, mais ont intensifié

leurs efforts pour pénétrer plus pleinement le marché

de l'informatique, comme avec son achat de NCR en 1991.

1. Introduction

Les Bell Labs étaient désireux d'appliquer les technologies

informatiques et électroniques en évolution au système

Bell, en particulier pour permettre au système Bell d'être

en mesure de gérer les demandes en croissance rapide sur le réseau

téléphonique. Au milieu des années 1940 et dans les

années 1950, les Bell Labs avaient entrepris de multiples efforts

pour déterminer comment la commutation électronique pouvait

être développée.

À la fin des années 1940, le groupe de recherche sur la

commutation dirigé par Deming Lewis étudiait l'utilisation

du PCM (Pulse Code Modulation) comme moyen de numériser la parole

et de construire des systèmes pour tirer parti de l'électronique

non seulement pour les systèmes de contrôle, mais aussi pour

la commutation, notamment dans l'ESSEX (Experimental Solid State Exchange).

Depuis que le transistor a été récemment inventé

en 1947, il y avait un empressement à appliquer cette technologie

une fois qu'elle deviendrait suffisamment fiable pour remplacer les tubes

à vide, qui étaient considérés comme moins

fiables et gourmands en énergie que les relais. D'autres efforts

de Bell pour appliquer l'électronique à la commutation téléphonique

sont venus du groupe Bell Labs Systems Engineering, dirigé par

Ken McKay. Ces efforts d'ingénierie des systèmes ont été

réalisés dans ce qui est devenu le système ESS n

° 1 installé pour la première fois à Morris,

dans l'Illinois en 1960.

Des pressions externes ont également été exercées

avec le décret de consentement de 1957 interdisant effectivement

à AT&T de concourir dans le secteur informatique. Il

fallait donc s'assurer que la commutation téléphonique ne

soit pas perçue comme une activité informatique. Les Bell

Labs ont produit un certain nombre d'histoires liées à leurs

contributions à l'informatique.

Une histoire récemment redécouverte à partir de 1961

avait une longue histoire de commutation par rapport aux histoires ultérieures.

Le reste de cette histoire interne de 1961 était très similaire

dans son contenu aux efforts ultérieurs. En conséquence,

cette divergence avec la façon dont la commutation téléphonique

était incluse (ou non) dans l'histoire informatique des Bell Labs

m'a incité à rechercher si le changement dans la façon

dont la commutation téléphonique était représentée

de l'informatique à être qualifié de contrôlé

par programme stocké.

2. Histoires informatiques des laboratoires Bell

Le premier document décrivant les contributions des laboratoires

Bell à l'informatique est un rapport interne de 71 pages des laboratoires

Bell datant de 1961. (WD Lewis éd. Contributions du système

Bell aux ordinateurs et au traitement de l'information. Mémorandum

interne des laboratoires Bell, apparemment non publié, 10 juillet

1961).

Ce document comporte une section détaillée (5 pages incluant

les références) sur la commutation téléphonique

ainsi que d'autres sections sur les domaines de l'informatique qui sont

restés dans l'histoire ultérieure des Bell Labs. Ce document

non publié semble être un rapport préparé pour

Ken G. McKay (vice-président de l'ingénierie des systèmes

de 1959 à 1962) et William (Bill) O. Baker (alors vice-président

de la recherche des Bell Labs et plus tard président des Bell Labs).

"Le système Bell n'est pas dans le domaine de l'informatique

commerciale", a-t-il déclaré et expliqué plus

en détail : il s'intéresse de plus en plus à

la commutation électronique, à la transmission de données

et aux techniques numériques pour la transmission de la voix et

de la télévision. Elle doit aussi continuer à assumer

les tâches militaires pour lesquelles elle est particulièrement

qualifiée. Pour ces raisons, il continuera d'être un contributeur

majeur dans les domaines du calcul numérique et du traitement de

l'information.

Le document d'histoire de l'informatique de 1961 a été édité

par W. Deming Lewis, qui dirigeait la recherche sur la commutation et

les sections sont rédigées par ceux qui ont joué

un rôle principal dans les technologies qu'ils décrivent.

Au moment de ce document, Baker était vice-président pour

la recherche (de 1955 à 1973) et soutenait également la

recherche informatique en tant que vice-président. Ce document

a été trouvé par Ed Eckert comme la demande de cet

auteur en novembre 2021 dans les papiers de Bill Baker à Murray

Hill avec les initiales de Baker et de Ken McKay en haut. Bill Baker a

ensuite fortement soutenu la recherche informatique pendant son mandat

de président des Bell Labs (1973-1979).

Des histoires ultérieures pour commémorer le 50e anniversaire

de la fondation des Bell Labs en 1925 ont été créées

au début des années 1980. Ces histoires comprenaient un

document interne sur le rôle des Bell Labs dans l'informatique par

Holbrook et Brown qui a ensuite été développé

par Brown, Holbrook et Doug McIlroy pour un public externe. Ce dernier

document a également été quelque peu révisé.

Tous ces documents ultérieurs ne disent presque rien sur la commutation

téléphonique, par rapport à l'Histoire de 1961.

De plus, Amos Joel, Jr. (que nous avons appelé le père de

la commutation électronique au sein des Bell Labs) a également

édité le volume d'histoire de la commutation de 1982 de

A History of Engineering and Science in the Bell System. Joel a joué

un rôle important dans la transition de la commutation téléphonique

vers l'utilisation de l'électronique, en particulier dans la création

du bureau central électronique Morris (ECO) et du système

de commutation électronique n ° 1 (ESS). Par conséquent,

l'histoire de la commutation téléphonique est devenue complètement

séparée de l'histoire de l'informatique dans ces livres

publiés à l'extérieur et même dans le folklore

interne des Bell Labs.

3. La commutation électronique

aux Bell Labs

Les Bell Labs ont fait plusieurs incursions pour intégrer l'électronique

dans la commutation. Avant la commutation électronique, les systèmes

pas à pas et crossbar étaient les principales plates-formes

de commutation téléphonique électromécanique.

Dans les années 1940, Bell a commencé à envisager

d'utiliser l'électronique pour automatiser la commutation. Après

1947, le transistor était considéré comme encore

plus prometteur que les tubes à vide. L'une des principales décisions

était d'automatiser ou non entièrement le réseau

de commutation avec l'électronique. L'automatisation du réseau

de commutation nécessiterait de passer à quelque chose comme

le multiplexage temporel (TDM) et donc d'abandonner l'utilisation de connexions

physiques de bout en bout (alors appelées «commutation par

répartition spatiale») à l'aide de commutateurs électromécaniques.

L'utilisation de TDM serait plus facilement activée en encodant

les signaux dans quelque chose comme PCM (Pulse Code Modulation) qui utilisait

l'échantillonnage pour traduire les appels vocaux analogiques en

flux binaires de données.

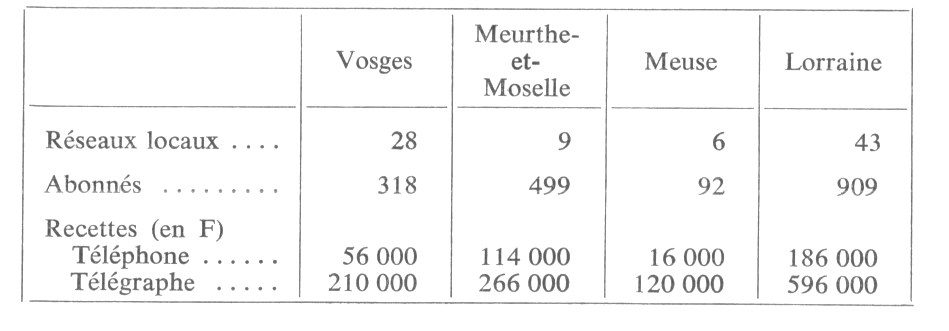

Pour une chronologie approximative des premiers efforts de commutation

électronique aux Bell Labs assemblés par cet auteur, veuillez

vous référer à la figure suivante :

Cette chronologie est séparée en efforts déployés

par l'unité de recherche en commutation (notés en vert et

au-dessus de la chronologie) et les efforts de commutation de production

menés par l'unité d'ingénierie des systèmes

(notés en bleu et en dessous de la chronologie).

Commençant en 1947, le premier effort fut le système de

commutation automatique à commande électronique (ECASS)

qui utilisait des tubes thermioniques (sous vide), des relais secs et

des diodes à gaz à cathode froide pour remplacer les opérateurs

humains.

L'ECASS a continué à utiliser des connexions physiques de

bout en bout, plutôt que de les remplacer par TDM et PCM.

Un système téléphonique automatique utilisant une

mémoire à tambour magnétique, le Drum Information

Assembler and Dispatcher (DIAD) en 1949 a commencé à ressembler

étroitement à un système informatique en utilisant

une mémoire et une commande électronique séparées.

Le DIAD "peut être considéré comme une sorte

d'ordinateur". DIAD a utilisé environ 1 100 tubes à

vide et 2 200 diodes au germanium.

L'unité de recherche sur la commutation a également participé

au développement du PCM, le considérant comme la clé

du multiplexage temporel. L'Experimental Solid State Exchange (ESSEX)

de la recherche sur la commutation a mis en œuvre le PCM dans un

système entièrement à semi-conducteurs qui comprenait

les éléments de commutation.

L'ESSEX a démontré que de tels systèmes entièrement

électroniques étaient réalisables et pouvaient être

considérés comme une forme spécialisée d'ordinateur.

Ce n'est qu'en 1975 qu'il deviendra la conception de commutateur de production

utilisée dans le système Bell avec le 4ESS. Lewis note qu'un

ingénieur système, Chester E. Brooks, avait eu l'idée

d'un commutateur entièrement électronique. en 1951, mais

la seule référence donnée était un article

de Fortune de 1958 par Bello où la prédiction était

que d'ici 1980, le système Bell utiliserait une commutation à

semi-conducteurs basée sur PCM et TDM (ce qui s'est avéré

être à peu près correct). Du côté de

la commutation de production des Bell Labs, Amos Joel Jr. a documenté

les utilisations possibles de l'électronique pour contrôler

le réseau de commutation en 1956 .

Il a ensuite proposé un "commutateur" expérimental

qui a mis en œuvre ces idées dans un système pratique

parallèlement aux travaux de recherche sur l'ESSEX. Joel a pu s'appuyer

sur cette idée pour déployer un essai sur le terrain réussi

en 1960 à Morris, dans l'Illinois (parfois appelé le commutateur

Morris ou alternativement le bureau central électronique, ECO).

Cet essai réussi à Morris a ensuite été transformé

en une version de production qui est devenue le système ESS n °

1. Cette commutation de production est devenue l'histoire publique largement

acceptée de la commutation ainsi que celle partagée au sein

des Bell Labs. Il n'est pas étonnant que Joel ait été

considéré comme le père de la commutation électronique

au sein des Bell Labs. Il faudra attendre le commutateur interurbain 4ESS

et le commutateur local 5ESS pour qu'une structure de commutation entièrement

électronique et numérique soit déployée dans

le système Bell.

Chester E. Brooks était l'auteur de un certain nombre de brevets

américains, dont un pour un "système de commutation

téléphonique automatique électronique" déposé

le 19 novembre 1956 (brevet américain numéro 3 120 581)

qui décrit les opérations du système, y compris l'utilisation

du binaire pour les circuits de contrôle. Une recherche préliminaire

de documents internes de Bell Labs par Brooks vers 1951 n'a pas encore

fourni ces documents, mais cet auteur est convaincu qu'ils existaient.

Notez que le livre Engineering and Operations in the Bell System était

principalement destiné à être un document de formation

pour les nouveaux ingénieurs des Bell Labs et a été

délivré à chaque nouvel ingénieur.

4. Évolution du passage de l'informatique au contrôle

des programmes enregistrés.

En 1953, Deming Lewis (qui était rédacteur en chef du rapport

sur l'histoire de l'informatique des Bell Labs de 1961 a directement lié

les ordinateurs électroniques à la commutation téléphonique

et a détaillé les relations entre eux. Un article de Claude

Shannon en 1949 détaillait les besoins en mémoire d'un central

téléphonique en termes de " bits ", un terme récemment

inventé en 1947 par Tukey. Dans un article de 1979 de John Pierce

où il revient sur l'histoire de la commutation et son rôle,

il relie les efforts pour développer et pousser le PCM comme un

moyen de rendre possible la commutation entièrement électronique.

a été fait non seulement avec Pierce mais aussi avec Shannon

et Oliver comme indiqué dans où ils ont laissé entendre

que le PCM permettrait une commutation téléphonique entièrement

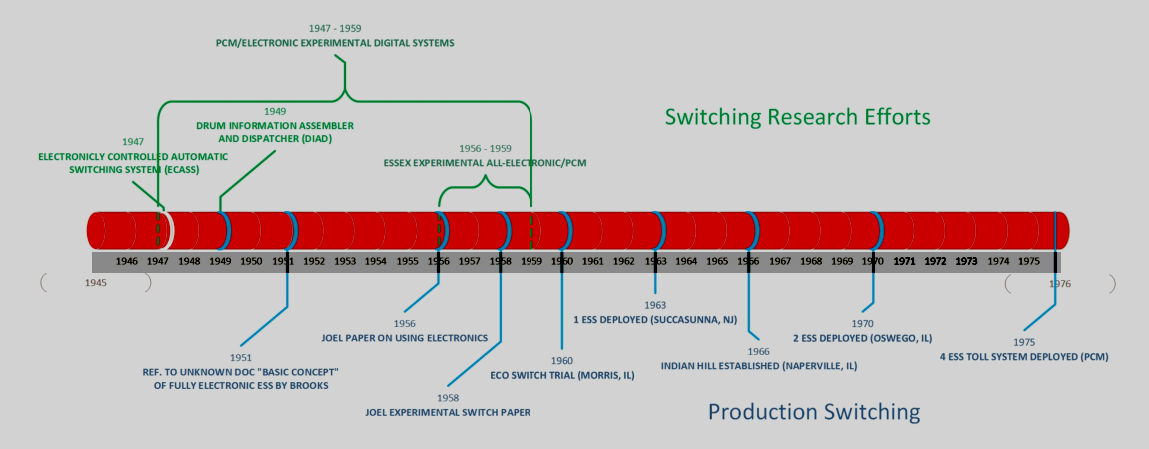

électronique. Les premiers systèmes de commutation électroniques

ont fait une comparaison directe avec un ordinateur, en particulier le

DIAD qui a été lancé en 1949 et la description contient

un chiffre qui assimile le système à un ordinateur avec

la seule différence que l'ALU (unité logique arithmétique)

a été remplacée par le « réseau de connexion

» ou la matrice de commutation. Voir la figure ci dessous pour ce

diagramme du document DIAD.

Figure de l'article DIAD 1952 comparant le passage à l'informatique

.

Figure de l'article DIAD 1952 comparant le passage à l'informatique

.

Lewis poursuit en faisant une comparaison directe qui, selon lui, est

particulièrement forte pour le DIAD. Il dit également que

l'ECASS, un système antérieur qui a débuté

en 1947, était également similaire à un ordinateur.

Il fait une comparaison directe avec les Harvard Mark I et II et les ordinateurs

relais Bell montrant une forte ressemblance fonctionnelle avec ces systèmes

de commutation électroniques. Lewis poursuit en disant que les

contributions entre l'informatique et la commutation vont dans les deux

sens, la commutation étant susceptible de contribuer aux "dispositifs

informatiques, à la fiabilité et aux systèmes utilisant

deux ordinateurs ou plus". Ces exemples démontrent que la

pensée, en particulier au sein de l'équipe de Lewis dans

la recherche sur la commutation, était que l'informatique et la

commutation étaient des technologies complémentaires et

qui se chevauchaient.

Le groupe d'ingénierie système de Joel au sein des laboratoires

Bell s'efforçait de fournir des systèmes de commutation

pratiques capables de gérer l'utilisation croissante du réseau

téléphonique. Ce groupe était l'unité d'ingénierie

des systèmes qui était plus directement responsable du déploiement

d'un réseau fonctionnel. Amos Joel avait également proposé

d'utiliser des composants électroniques comme dans et proposé

un système qui n'incluait pas la numérisation du réseau

de commutation mais plutôt uniquement pour le contrôle, tout

comme le modèle DIAD avait utilisé. Il a ensuite utilisé

ce même modèle dans le système de commutation expérimental

déployé à Morris, Illinois en 1960 et dans l' ESS