1895-2025

HISTOIRE DU TELEPHONE EN FRANCE suite de la période

1

A

partir de 1913

Les centres automatiques

1970-1988

Du téléphone au télécommunications

Fin du téléphone électromécanique,

généralisation de l'électronique

Fin du téléphone

fixe, généralisation de l'Internet

annexe - Liste

des ministres des PTT depuis 1878

annexe

- Historique des différents types de commutateurs en France

annexe

- Les architectes des PTT, le patrimoine immobilier

1895 A cette période, le déploiement

de lignes et de téléphones est assez timide si l'on compare

aux Etats Unis et l'Allemagne.

Pour illustrer, en 1893, une première cabine téléphonique

publique est installée à l’intérieur de la

poste de Nanterre.

Dans le courant de l’année suivante, les trois premiers

abonnés au téléphones vont être raccordés

et seront répertoriés sur la liste officielle des abonnés

au téléphone de Paris. La société Cauvin-Yvose,

fabrique de bâches et de sacs, avenue de la République,

premier abonné au téléphone à Nanterre,

bénéficie du numéro 1, la Compagnie française

de charbons pour l’électricité, usine du Moulin-Noir

(au Chemin-de-l’île) a le numéro 2 et la mairie

le numéro 3. À la fin de l’année 1896,

le service ayant entre-temps été nationalisé en

1889, Nanterre comptera dix abonnés au téléphone.

Quelques statistiques suffisent pour visualiser le développement

du "boom téléphonique".

Ainsi, en janvier 1890, le premier annuaire des abonnés de la

ville est publié à Paris, qui contient 6 995 personnes

(dont 823 personnes) classées par ordre alphabétique d'adresse

et de profession.

Les opérateurs téléphoniques de 12 centres-villes

ont trouvé le bon interlocuteur selon ces dernières informations.

Par exemple, on pourrait demander « Pier Tettinger, marchand de

métaux, habitant au 22 rue de Dunkerque et relié au centre

d'appels du boulevard de la Villette ». Des liaisons interurbaines

avec Bruxelles, Le Havre, Rouen, Lille, Reims, Lyon et Marseille étaient

possibles, mais régulières.

La demande croissante de téléphones entraîne la

multiplication des entreprises manufacturières à Paris

: au début du siècle, elles sont plusieurs dizaines (Aboilard,

Grammont, Jacqueson, Charron Bellanger, Gautier & Hugues, Picart-Lebas,

Berthon-Ader, Thomson -Houston , SGT (Société Générale

des Téléphones), SIT (Société Industrielle

des téléphones), J. Dubeuf, LMT (Le Matériel Téléphonique

Constructeur), Radiguet, Burgunder, etc.).

Déja en 1893, il existait des systèmes d'installation de postes téléphoniques en embrochage qui sont des systèmes ou l'on peut trafiquer à plusieurs téléphones sur une seule ligne chacun son tour un seul à la fois, cela afin d'économiser les coûts d'installation sachant que c'est le km de ligne qui revient le plus cher et on pensait aussi à cette époque ce que deviendra la téléphonie automatique.

En 1894, le 16 juillet,

par le décret du 16 juillet 1894 (BO P&T n°14 page 503),

Monsieur Gustave Pierre SÉLIGMANN-LUI est nommé Directeur

du Service Téléphonique de la région de Paris.

Celui-ci partira pour d'autres fonctions le 18 novembre 1896.

En août 1894 dans la « Revue Politique et Parlementaire

» nous avons trouvé, sous la signature de M. Charles

Gide, à cette époque Professeur de Droit à la Faculté

de Montpellier, un article intitulé « Les Téléphones

en France » et qui n'est rien moins qu'élogieux pour

l'Administration.

|

Les Téléphones en France

Article de Charles GIDE, Professeur à la Faculté

de droit de Montpellier. « M. Jules Lemaître place dans la

bouche d'un des héros de son roman Les Rois un mot qui

a fait fortune : « Ce qui me plaît dans Paris, c'est

que tout y arrive cent ans plus tôt qu'ailleurs. »

Ce compliment a agréablement chatouillé la fibre

des Parisiens, et même celle des provinciaux qui prennent

toujours une petite part des compliments adressés à

la capitale. Il y aurait fort à dire sur ce propos. Contentons-nous

de faire remarquer que dans le modeste domaine qui fait l'objet

de cet article le compliment n'est rien moins que mérité.

|

En 1896,

le 1er décembre, par le décret du 12 novembre 1896 (BO P&T

1896 n°14 page 316), le Service Technique Télégraphique

et Téléphonique de Paris et le service des bureaux centraux

télégraphiques et téléphoniques de Paris sont

placés sous l'autorité d'un directeur qui prendra le titre

de Directeur des Services Électriques de la région de Paris.

Donc, à nouveau, la branche Téléphone se retrouve

réunie à la branche Télégraphe.

L'autonomie symbolique acquise en 1892 semble avoir

fait long feu, vis-à-vis de la branche Télégraphique,

mais autonomie maintenue vis-à-vis de la branche Postale...

Par arrêté ministériel du 18

novembre 1896, (BO P&T Annexe 1896 n°11 page 715), Monsieur Pierre

François Édouard DARCQ est nommé, à titre

temporaire, Directeur des Services Électriques (télégraphes

et téléphones) de la région de Paris.

En 1897 On compte

alors en France 11.314 abonnés, dont 6.425 à Paris.

La gestion par nom n'est plus possible, les opératrices n'arrivent

plus à gérer, il est décidé d'attribuer

un numéro à chaque abonné.

Ce premier plan de numérotation prévoit un numéro

à cinq chiffres; le premier désignant le central de

rattachement, les deux suivants le standard et les deux derniers l'identifiant

de l’abonné parmi les 99 lignes de chaque standard.

Un annuaire des abonnés doit donc être édité

et à partir de 1897, il demandé aux usagers d’annoncer

à l’opératrice le numéro et non plus le nom

du correspondant, ce qui souleva nombre de protestations.

Ailleurs, les innovations et progrès continuent, Freidenberg

ingénieur Russe, dépose sous le numéro 543 412

un brevet pour un système de commutation automatique. le 24

septembre 1895, l'Office des brevets des États-Unis

lui a délivré un brevet sous le numéro 546 725.

Sa maquette du central téléphonique du dernier modèle

fut fabriquée à Paris en 1898.

Il n'y eut pas de suite.

En 1898, par le décret

du 15 février 1898 (BO P&T Annexe 1898 n°3 page 261), Monsieur

Arthur PAUTE-LAFAURIE est nommé Directeur des Services Électriques

(télégraphes et téléphones) de la région

de Paris et le restera jusqu'à sa retraite le 30 avril 1900.

| En

1894 Mihajlo

Idvorski Pupin inventa une technologie qui permit de limiter l'affaiblissement

des conversations vocales sur de longues distances, par le biais de

bobines de charge insérées à intervalles réguliers

tous les 1830 mètres sur les liaisons de transmissions.

Ces bobines ont été familièrement désignées par le terme 'Pupin'. Grâce à ces bobines, l'affaiblissement restait identique dans la gamme de fréquences de la voix téléphonique. Il était alors possible de faire des communications longue distance sans passer par des éléments actifs. Bien que la gloire et tous les avantages matériels provenant de l'acquisition du brevet en 1899 par AT&T, il revinrent à Pupin, L'utilisation de bobines en série sur les câbles de communication avait été développée par George Ashley Campbell, à partir d'un article de Oliver Heaviside (1887). AT&T préféra acquérir le brevet de Pupin plutôt que de risquer de ne pas bénéficier de la protection d'un brevet du tout en cas de procès. (A lire pour plus de détails sur la pupinisation) |

|

Dans le monde et en Europe, des bureaux téléphoniques « à batterie centrale » et munis de lampes de signalisation commencèrent à entrer en service vers 1899, mais en France le retard se fait sentir.

Pour la première fois une grève des Postes éclate à Paris le 18 mai 1899 pour demander une augmentation de salaire. Elle est durement réprimée par le sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes, Léon Mougeot.

On aura une idée du développement de l'industrie

téléphonique en France, par la statistique ci-après

établie au 1er janvier 1899 :

1. Réscaux urbains :

Nombre de réseaux exploités par l'Etat... 767

Longueur, en kilomètres, des lignes ... 16.094

Longueur, en kilomètres, des fils ..... 189.686

IL Circuits interurbains :

Nombre de circuits 1.288

Longueur, en kilomètres, des lignes . 21.511

Longueur, en kilomètres, des fils ..... 59.975

III. Stations et postas :

Nombre de stations centrales ............. 805

Nombre de cabines publiques ......... 1.261

Nombre de postes d'abonnés .........51.383

IV. Personnel (nombre d'agents) 2.789

V. Nombre de conversations : Urbaines 138.128.082 et Interurbaines

3.098.801

VI. Recettes (En francs) ........13.273.994

VIL Dépenses (En francs) ....10.700.977

L'exposition universelle de Paris 1900 La vie Illustrée du 27 Avril 1900

|

En son éloquent discours d'inauguration de

l'Exposition, M. le Ministre du Commerce, célébrant

le prodigieux essor scientifique du 19 ème siècle,

a rappelé les grandes inventions qui bouleverseront la vie

économique de notre société : la vapeur, l'électricité,

le téléphone. Les cabines téléphoniques des bureaux et des jardins, les plus nombreuses, sont ouvertes, Vincennes excepté, de 7 heures du matin à 11 heures du soir. Le service de ces cabines est effectué par 2 téléphonistes. Les autres, situées dans les galeries, ne fonctionnent que de 7 heures du matin à 7 heures du soir; elles sont desservies par un téléphoniste. Parmi ces cabines, il convient d'en signaler quatre d'un nouveau modèle, parfaitement agencées et éclairées et bien isolées au point de vue acoustique. Les cabines de la rive gauche sont toutes reliées au bureau central téléphonique de la rue Gutenberg. Celles de la rive droite sont reliées avec Desrenaudes ou avec Passy suivant qu'elles sont situées dans les Champs-Elysées ou au Trocadéro. La moyenne quotidienne des communications téléphoniques varie entre 1500 et 1600. |

|

En 1900, par le décret

du 1er mai 1900 (BO P&T Annexe 1900 n°6 page 314), Monsieur André

Mathurin FROUIN est nommé Directeur des Services Électriques

(télégraphes et téléphones) de la région

de Paris.

Il conservera ce poste jusqu'à son départ à la Direction

des Services Télégraphiques de Paris le 18 juin 1907.

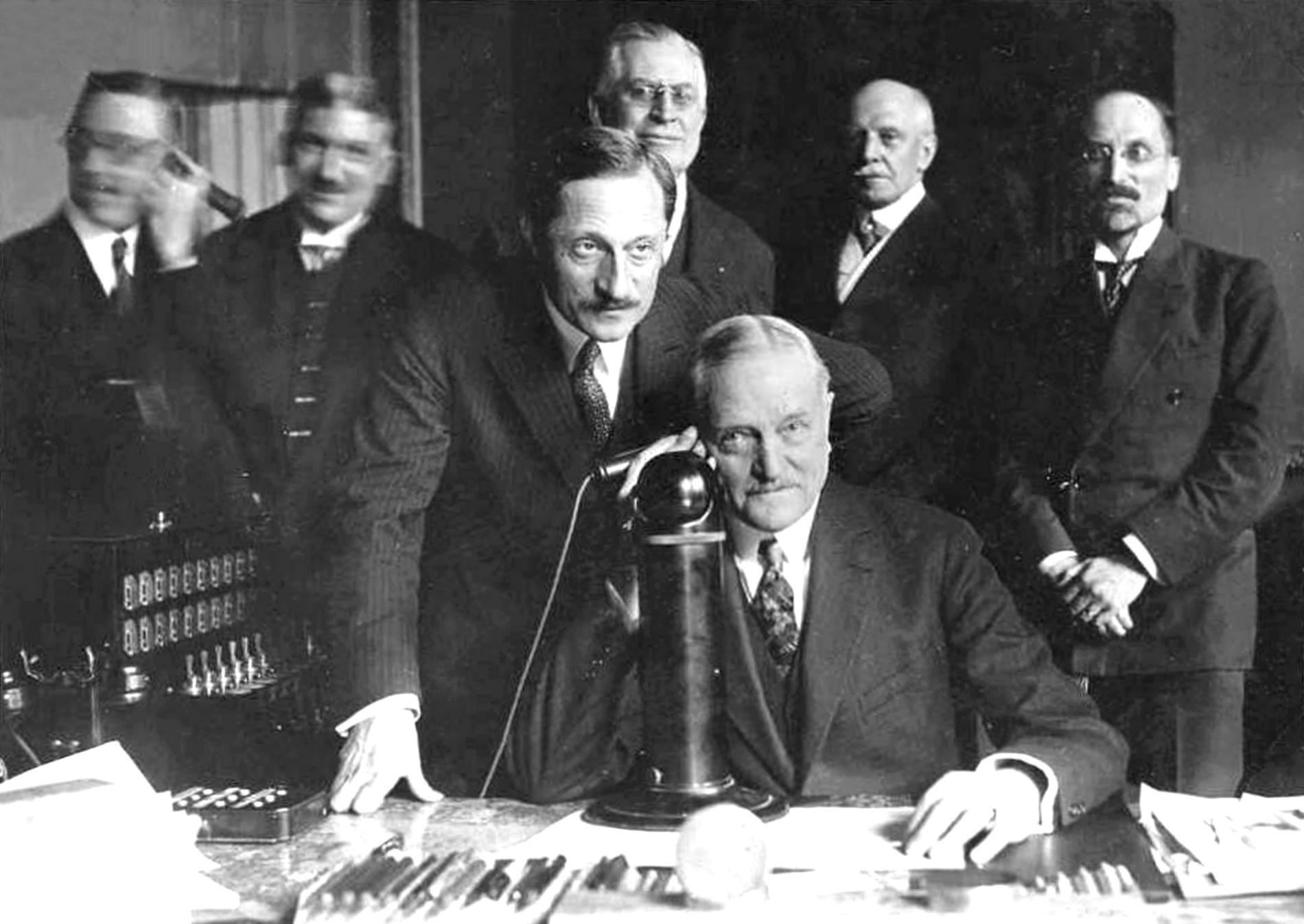

Octobre 1900

A Paris, premier essai du système automatique Strowger

dans les locaux du Ministère du Commerce, pour évaluer

ce nouveau système; il n'y avait que des postes privés hors

publique.

|

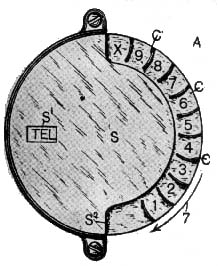

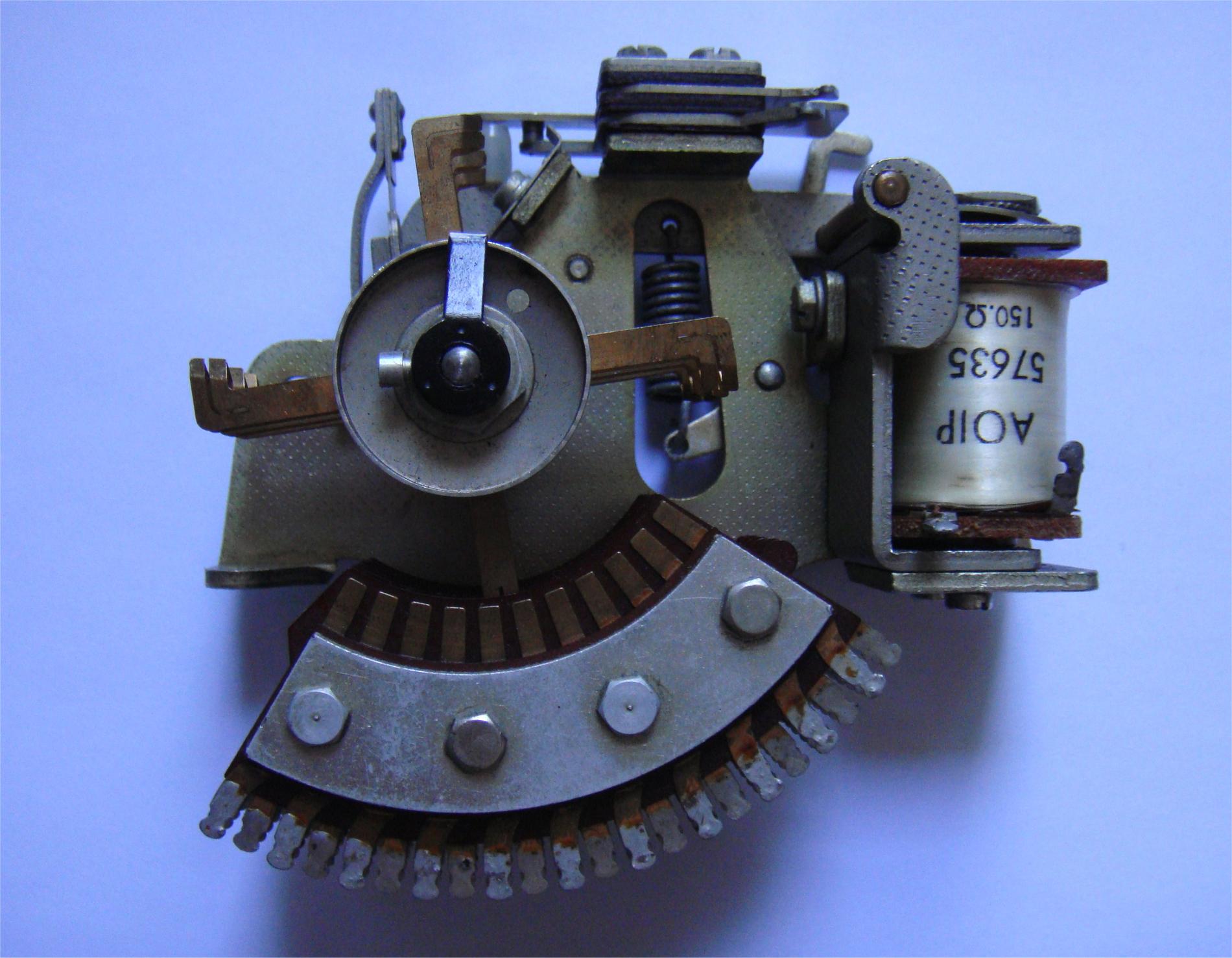

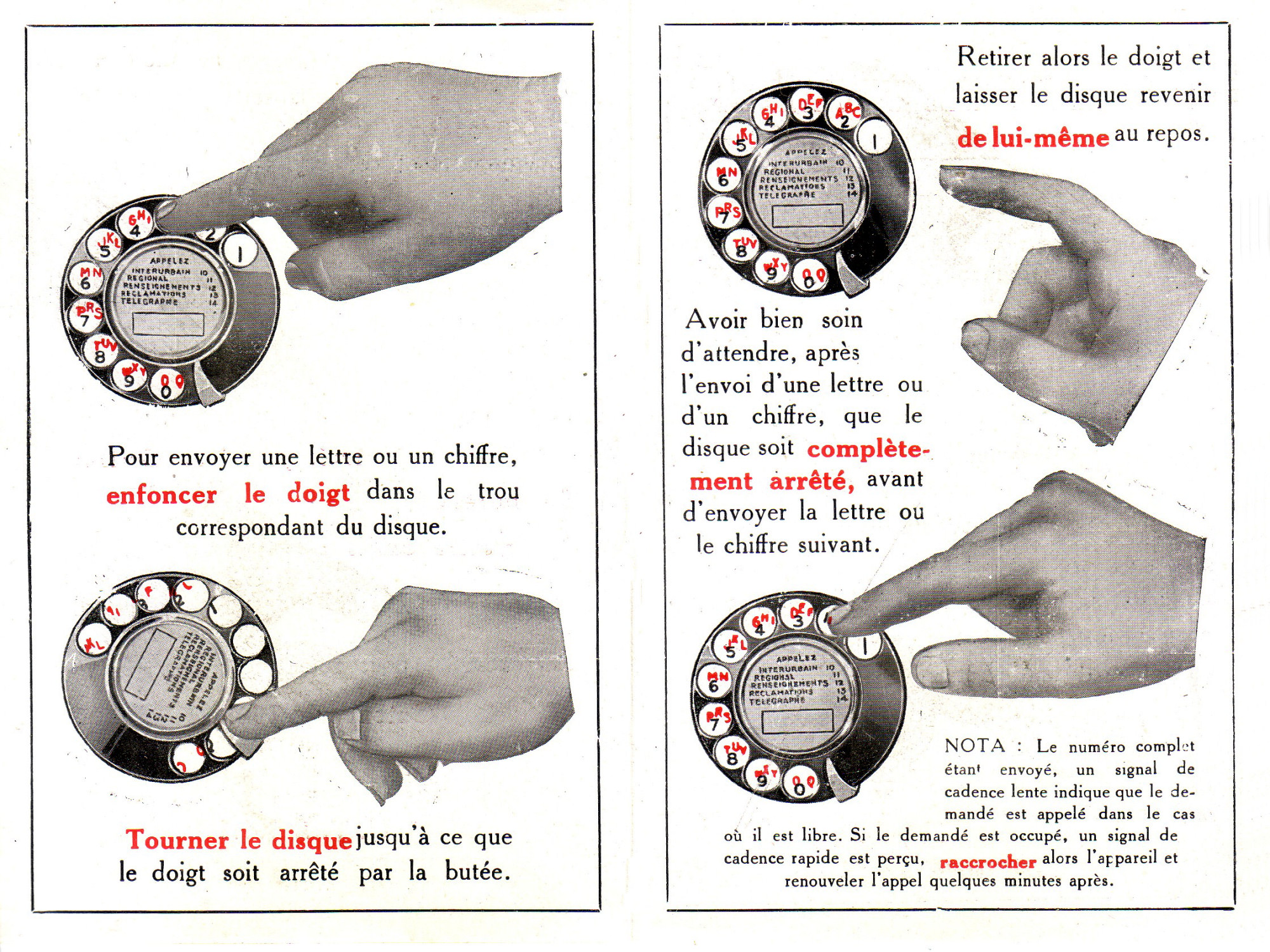

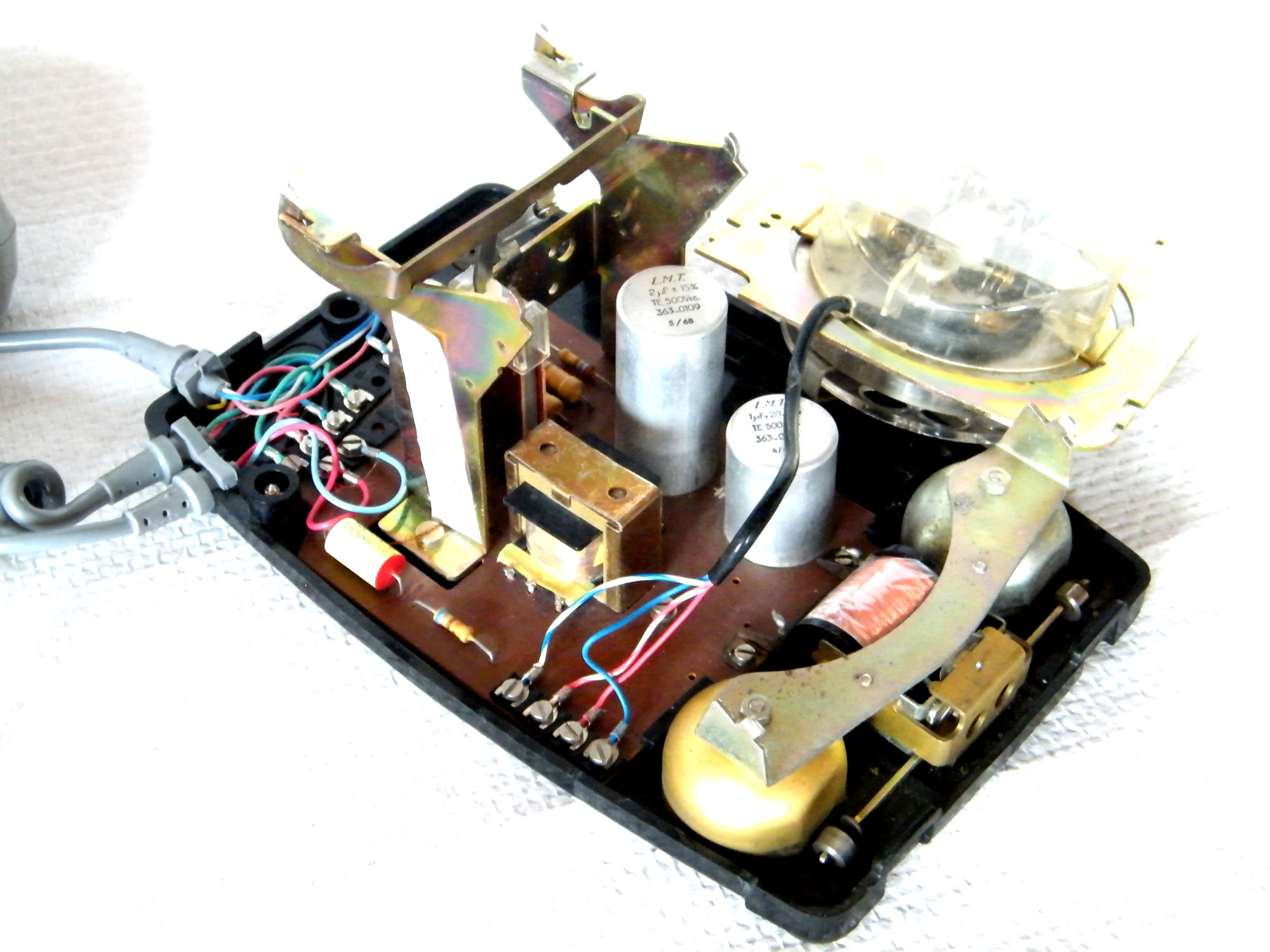

Avec l'automatisation apparait le cadran

: Strowger avait aussi en 1896 inventé la numérotation au cadran. (brevet)

A cette époque, les systèmes rotatifs pas à pas de type Strowger, sont dépourvus d'enregistreurs (de la numérotation), et ce sont les Cadrans Téléphoniques des abonnés qui constituent l’Organe de Commande du commutateur. Dans une telle configuration, il est impératif que chaque cadran téléphonique soit réglé avec grande précision, sous peine d’entraîner de nombreux faux numéros. |

Au 1er janvier 1900 : Nouvelles normes

de fabrication, prescriptions applicables aux constructeurs d'appareils

téléphoniques :

- contacts à frottement pour tous les organes de commutation, interdiction

de l'usage des vis à bois.

- indépendance de tous les circuits (commutation par double rupture).

Dans les postes précédents la borne L2 était commune

à tous les circuits.

A PARIS Un central manuel neuf pour la rive gauche est mis en service en avenue de Saxe.

En 1901, il est décidé

en France, que chaque abonné se voie accorder une ligne.

Ainsi donc, en France, depuis cette année, les lignes partagées

entre plusieurs usagers sont proscrites.

En 1901, le ministre des postes et des télégraphes

Alexandre Millerand nomme E. Estaunié directeur de

l'Ecole professionnelle des postes et télégraphes. Il réforme

alors celle-ci, introduisant les enseignements de langues étrangères

et de culture générale, renouvelant les professeurs, mettant

à jour les programmes. Il organise des conférences dispensées

par des scientifiques de renom tel qu’Henri Poincaré, Paul

Langevin et Pierre Curie.

Il donne également des cours sur les appareils de télégraphie

et téléphonie.

En 1904, l créé le mot «télécommunication»

le définissant comme «la transmission à distance de

la pensée par l’électricité» dans son

ouvrage Traité pratique de télécommunication électrique(télégraphie-téléphonie).

En 1902, l'administration normalise

les appareils comme le poste Pasquet .

équipé du micro solid-back

équipé du micro solid-back

Cet appareil a existé en trois versions :

- l'appareil mobile avec son micro fixe,

- le poste mural de même constitution, sauf qu'il ne comporte

pas de clé d'appel car il est toujours installé avec un

appel magnétique,

- l'applique murale sans micro fixe, qui comporte un "combiné"

(poignée supportant le microphone et l'écouteur).

sommaire

En 1904, le mécontentement

des usagers du téléphone prend de l'ampleur sur tout le

territoire national.

A l'initiative du marquis Maurice de Montebello est créée

une association nationale dans le but de défendre les intérêts

des abonnés au téléphone.

Le 14 avril, il diffuse la lettre suivante :

"Monsieur et cher co-abonné",

La question des téléphones est l'ordre du jour. Nous sommes

d'accord pour protester contre une administration tyrannique, coûteuse

et routinière, qui abuse de son monopole et de notre faiblesse,

qui réalise chaque année près de 10 millions de bénéfice

à nos dépens, sans nous donner aucune satisfaction. Mais

il s'agit de rendre nos protestations efficaces. Quelques amis et moi,

nous avons donc pensé que le moment était venu de former

nos intérêts et obtenir de l'administration la réduction

des tarifs promise depuis trois ans, l'amélioration des services

par l'augmentation du personnel et par le perfectionnement du matériel,

en un mot, pour étudier et faire aboutir toutes les réformes

qu'il convient d'apporter au régime téléphonique

actuel.

Si, comme nous le croyons, vous êtes de notre avis, veuillez nous

le faire savoir et vous nous adresserons une convocation pour l'assemblée

générale des abonnés au téléphone

que nous proposons de réunir incessamment .... (voir l'article

L'avenir de la Vienne du 22 avril 1904)

La première assemblée générale de l'Association

des abonnés au téléphone s'est tenue le 15 octobre

1904 sous la présidence de Maurice de Montebello. Et les propos

recueillis montraient bien la tension entre abonnés et administration.

L'Administration des Téléphones en France

Nos lecteurs ont été mis au courant, par les bulletins d'août

et de septembre, de la plainte que M. G. Locke, avocat à la Cour

d'appel, nous

avait adressée et que nous avions transmise à l'Administration,

ainsi que de la suite donnée a cette plainte. Après la lettre

que nous avait fait parvenir à Mr Salomon, Directeur du Cabinet

et du Personnel au Sous-secrétariat des Postes, Télégraphes

et Téléphones, nous avions tout lieu de considérer

l'incident comme clos, M. Loche, étant lui-même, aux termes

de cette lettre déclaré satisfait. Aussi , notre étonnement

fut grand à la réception de la communication ci-dessous,

par laquelle Mr Loche proteste contre les explications de M, Salomon.

Monsieur le Président, Je vois, hélas! que votre Administration

fait aux réclamations transmises par votre Association le même

sort qu'à celles transmises directement par les abonnes. Mais elle

ne devrait pas, au moins, violer aussi outrageusement la Vérité

!

J'apprends par votre numéro de septembre la réponse que

l'on a faite à ma réclamation reproduite dans le bulletin

d'août. Tout d'abord, à là suite de ma réclamation

concernant le refus de me donner mon n° 697.69 demandé au Palais

de Justice (et non au Tribunal de Commerce) je n'ai pas reçu de

visite d'inspecteur, je n'ai donc pas pu « bien accueillir »

des explications qu'on ne m'a pas données, ni « renoncer"

à réclamer mes frais de voiture » qui me sont dus

et que je réclame au contraire énergiquement .

A la suite de ma réclamation, j'ai reçu, le jour même,

un électricien; quand cet ouvrier est entré chez moi, le

timbre sonnait, c'était l'administration qui nie téléphonait

: mon appareil fonctionnait donc ! L 'ouvrier l'a démonté

et c'est alors seulement, après avoir dévissé dès

fils, qu'il a prétendu trouver une interruption qui ne s'est produite

que pendant quelques minutes. Il n'a put en, établir la cause;

à force de chercher, il a trouvé une microscopique tache

de rouille sur le pivot, pour justifier l'administration ! Or, il y a

plusieurs mois que je réclame et je paye l'entretien de mes appareils,

entretien dont est chargée l'Administration. Cette microscopique

tache de rouille ne peut justifier l'Administration; j'en reviens toujours

à mon raisonnement : je paie 400 fr. pour avoir la communication

et faire entretenir mon appareil, celui-ci n'est pas entretenu et on ne

me donne pas de communication ... je réclame le remboursement de

mes 2 francs de voiture !

Je vous prie d'appuyer ma réclamation auprès de l'Administration

et de protester contre les inexactitudes trop nombreuses que l'on trouve

sous l'a plume du « Directeur du Cabinet et du Personnel ».

Veuillez agréer ...............

Naturellement et pas plus que M. Loche, nous n'avons hésité

un instant, et nous avons adressé, le jour même, à

M. le Sous-secrétaire

d'Etat, la lettre ci-dessous.

Paris, le 16 septembre 1904

Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes.

Monsieur, lors de la visite que MM. le Marquis de Montebello et Max-Vincent,

Président et Vice-Président de l'Association des Abonnés

au Téléphone, ont eu l'honneur de vous faire, vous avez

bien voulu leur donner l'assurance que des instructions très précises

seraient données à vos divers services pour que les plaintes

et réclamations que notre Association pourrait leur transmettre

fussent examinées avec le plus grand soin. A la date du 28 juillet

dernier, nous vous avons communiqué une réclamation émanant

de M. G. Loche, avocat à la Cour d'Appel, en vous priant de vouloir

bien faire procéder à une enquête très sérieuse

sur cette plainte. A la date du 19 août, une lettre signée

du Directeur du Cabinet et du Personnel nous faisait connaître qu'à

la suite des explications fournies par M Froment, inspecteur, à

M. Loche, ce dernier se déclarant satisfait, « retirait la.

demande qu'il avait formulée primitivement, en vue du remboursement

de ses frais de voiture. » .

Cette lettre, publiée dans notre Bulletin mensuel de septembre,

nous attire la réponse ci jointe de M. Loche. Vous comprendrez

aisément, Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, qu'il ne nous

est pas possible d'accepter pareils procédés de votre Administration,

et nous sommes convaincus qu'il nous aura suffi de vous les signaler pour

que pareils faits ne puissent plus se produire à l'avenir. Il est

de notre devoir d'appeler l'attention sur ces faits, et nous vous serions

très reconnaissants de vouloir bien prescrire sur cette question

une nouvelle enquête, en donnant les instructions nécessaires

pour que, cette fois, elle soit conduite avec toutes les garanties de

sincérité et d'impartialité que nous sommes en droit

d'exiger, tant en notre nom qu'au nom, des intéressés: qui,

comme M. Loche, ont remis leur cause entre nos moins.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat, l'hommage

de mes sentiments de haute considération.

Le Président, M. DE MONTEBELLO.

Quelles vont être, après cette seconde plainte, les explications

de l'Administration ?

Nous ne le savons pas encore à l'heure où nous écrivons

ces lignes, bien qu'une quinzaine de jours déjà se soient

écoulés depuis l'envoi de notre

lettre à M.. Bérard. Mais, en tout cas, nous continuons

à réclamer une enquête sérieuse, vraie, sincère,

n'admettant pas de telles réponse erronées de la part de

l'Administration.

Un de nos adhérente, M. le Dr Bosquain, vient d'être aussi

victime d'une série d'incidents qui valent la peine d'être

contés.

Dans le courant du mois de juillet, il fit effectuer au bureau 34 (avenue

Marceau), par sa bonne, le versement de 100 frs pour un trimestre de son

abonnement. En son absence, le reçu de cette somme fut déposé

sur son bureau, et y resta pendant deux ou trois jouis, puis M. le Dr

Bosquain, dans

la hâte d'un départ à la campagne, le classa et ne

le retrouva plus. Quelque temps après, un avis lui parvint, lui

intimidant, avec cette aménité et cette courtoisie qui sont

les caractéristiques de l'Administration, l'ordre de payer le dit

trimestre dans un délai de cinq jours, sous menace de suspension

de ses communications.

Emoi de M. le Dr Bosquain, certain d'avoir eu en sa possession le fameux

reçu et de l'avoir rangé ! Malheureusement, les dimensions

microscopiques de ces reçus facilitent de beaucoup leur perte et,

ne pouvant le représenter, notre adhérent se résigna

à payer une seconde fois ! Mais, suspectant, à bon droit,

semble-t-il, le bureau 34 de négligence, M. Bosmiain informa l'Administration,

par nos soins, de son refus de payer une seconde fois au dit bureau. La

division de la comptabilité nous informa qu'un reçu de 100

fr. serait présenté, le lendemain, au domicile de M. le

Dr Bosquain. Mais, entre temps, ce dernier reçut un ordre téléphonique

d'avoir à effectuer ce versement, sous peine de suspension, au

bureau. de la rue Ballu. Notez que notre adhérent habite rue de

Chaillot ! -,Craignant, avec assez de raison, d'être victime d'une

fumisterie, il préféra attendre qu'on lui présentât

le reçu à domicile. Ce qui fut fait le 15 de ce mois. —

Le second versement fut effectué. Or, le lendemain même de

ce paiement, un premier coup de téléphone avisait M. Bosquain

d'avoir à payer immédiatement au bureau de la rue Ballu,

et un second, au bureau 34 !

M. Bosquain se fâcha, ce qui est assez compréhensible et

expliqua qu'il avait payé, pour la seconde fois, la veille.

Naturellement, à chacun des deux coups de téléphone

en question, nouvelle menace de se voir couper toute communication.

L'affaire en est là ! ..... et les explications

et revendications continuent (voir

le lien ).

On arrive ensuite au sujet de la grève ... voir

le lien

En 1904 Marcel Sembat, député de la Seine, rapporteur

du budget des P&T, présente au parlement un rapport au nom

de la commission du budget, il mentionne : "L'excès du mal,

parfois engendre le remède et la crise téléphonique

a durant l'été dernier, amené la constitution d'un

organisme nouveau et précieux : L'association des abonnés

au téléphone.

La tentative mérite d'être signalée et suivie ...

cette association a de l'avenir et nous présente un exemplaire

typique d'une forme de groupement qui se développera de plus en

plus dans les sociétés futures : les groupements de consommateurs

... " Annonce très prémonitoire.

sommaire

LE RAPPORT En 1905, au nom de l'association,

Maurice de Montebello diffuse un rapport intitulé "La question

des téléphones, le téléphone à l'étranger,

le téléphone en France, le règlement et le tarif,

l'administration et le personnel, le matériel".

Ce dossier très documenté, fait une critique sévère

de la situation du téléphone en France.

Dans son introduction, les deux principales objections formulées

par l'administration des téléphones sur ses incapacités

à résoudre les plaintes des abonnés sont vivement

réfutées.

A la première objection qui porte sure l'insuffisance dont elle

dispose pour améliorer les services téléphoniques,

il est répondu que la bonne marche des services téléphoniques

n'est pas nécessairement subordonnée à une question

budgétaire, ensuite que l'administration des téléphones

n'a jamais demandé les crédits nécessaires ...

A la seconde objection qui prétend que l'état actuel de

l'industrie téléphonique, il n'est guère envisageable

qu'on puisse apporter à la situation présente une amélioration

sensible, il est répliqué que l'industrie téléphonique

a réalisé depuis quelques années des progrès

énormes que l'administration des téléphones feint

d'ignorer .... si dans quelques pays le téléphone fonctionne

très mal, dans beaucoup de pays il fonctionne très bien.

Puis ce rapport fait un état des lieux du service téléphonique

dans les pays étrangers. Il affirme que le service téléphonique

est très satisfaisant aux Etats-Unis ou le téléphone

a pris une extension considérable avec plus de 2 millions de postes

et ou les capitaux engagés s'élèvent à près

de 2 milliards. Le téléphone commencerait à fonctionner

correctement dans 20 grandes villes d'Europe. Ce ne serait guère

qu'à Paris et à Madrid qu'on trouverait encore des méthodes

surannées et un matériel antique. Dans les autres pays l'administration

agissant comme une maison de commerce considère l'abonné

comme un client qu'elle doit attirer et conserver ... Des appareils de

types uniformes, sont mis gratuitement, par l'administration elle même,

à la disposition des abonnés. Ces appareils sont munis de

dispositifs permettant de simplifier les opérations de l'abonné

comme l'avertissement de l'opératrice au décroché

du récepteur, de l'établissement d'une communication et

inversement au raccroché . Le signal de fin de communication est

donné automatiquement sans que l'opératrice ait à

suivre la conversation.

Sur le plan du matériel, le rapport condamne l'emploi de milliers

d'éléments de piles primaires établis aux postes

des abonnés qui a depuis longtemps été reconnu comme

le principal défaut des anciens systèmes , en raison de

la fragilité, des complications et des dépense d'entretien

considérables inhérentes à ce système de piles

... Au contraire la batterie centrale, rendue possible grâce au

génie de Planté, permit de transformer radicalement le fonctionnement

des centraux téléphoniques, en assurant à tou le

système un courant constant et uniforme, dont les générateurs

placés au bureau central et à la portée du personnel

compétent peuvent être aisément et continuellement

vérifiés et entretenus.

La généralisation des systèmes à batterie

centrale a permis, dans les bureaux centraux, d'abandonner d'abord depuis

plus de vingt ans, les premiers commutateurs multiples en série,

puis depuis une dizaine d'années, les commutateurs en dérivation

au profit des commutateur multiples à courant central.

De plus le système à batterie centrale permet de remplacer

les indicateurs électro-magnétiques à volet qui informe

l'opératrice de l'état des lignes par un système

de deux lampes par paire de cordons qui permet à l'opératrice

de suivre, par la vue, toutes les phases de la communication, en évitant

les indiscrétions de sa part, les ruptures prématurées

de communication et une perte de temps considérable ... De ce fait,

une même opératrice peut servir de manière satisfaisante

200 appels par heure .

La suite du texte se poursuit en détaillant la situation du téléphone

en France, et particulièrement à Paris. Reprenant les constatations

faites au parlement par M. Sembat, il est mentionné qu'en France

l'administration considère les abonnés non comme des clients,

mais des contribuables taillables et corvéables à merci.

Les abonnés doivent acheter eux-mêmes les appareils fort

coûteux, de type très variés et très compliqués

qui nécessite la manœuvre énervante du bouton ou d'une

manivelle ... l'abonné est obligé de s'épuiser en

élevant la voix ... il est entravé par une foule de bruits

divers qui empêchent la communication dans de nombreux cas ...

En outre l'opératrice très souvent tarde à répondre

ou transmet inexactement le numéro . Les communications sont très

lentes à établir et elles peuvent être coupées

impestivement ou interrompues par des causes diverses. En cours de communication

il est possible d'attirer l'attention de l'opératrice puisque tout

appel de l'abonné est considéré comme signal de fin.

A la fin d'une communication l'abonné est de manœuvrer le

bouton ou la manivelle, ce qu'il oublie de faire la plupart du temps.

Les lignes sont souvent en dérangement et les réparations

sont longues . Les raccordement nouveaux comme les transferts demandent

des délais de plusieurs semaines.

L'annuaire fourmille d'erreurs et l'administration, au détriment

des abonnées, en a fait un organe de publicité et souvent

un moyen de concurrence déloyale.

Au point de vue de la rapidité des communications, la moyenne d'attente

des bonnes communications est d'environ de deux minutes .... parfois même

la communication est rendue matériellement impossible.

Sur le plan du règlement et du tarif , les récents conflits

soulevés ont montrés dans quel esprit tyrannique, vexatoire

et anticommercial, le règlement imposés aux abonnés

français a été rédigé. Le réglement

serait entaché d'erreurs et d'illégalités. Quant

au tarif il est jugé exorbitant.

En ce qui concerne le personnel, les sous secrétaires d'état

n'ont, au point de vue téléphonique, aucune compétence

technique et paraissent ignorer toutes les règles d'une administration

industrielle et commerciale. Il n'existe aucune école spéciale

pour les ingénieurs téléphonistes qui sont recrutés

au petit bonheur dans les services postaux et télégraphistes

... Les opératrices ne recoivent pas non plus d'enseignement spécial

et c'est au dépens qu'elles font leur apprentissage... Au point

de vue de la discipline, à la tolérance la plus aveugle

succède la sévérité la plus brutale....

La comptabilité n'existe pas. Non seulement le public n'est pas

encouragé aux abonnements, mais au ontraire à le dégoûter

du téléphone.

Quoique l'augmentation du nombre d'abonnés ait été

relativement faible, l'Administration déclare qu'elle se trouve

débordée.

Pour ce qui est du matériel, le rapport affirme qu'aucun progrès

sérieux n'a été accompli par l'administration qui

a laissé en service un matériel abandonné partout

depuis longtemps.

L'énergie électrique est toujours fournie par les piles

primaires placées chez les abonnés. Les commutateur multiples

"en série", rejetés depuis vingt an, sont encore

en usage pour 8000 abonnés parisiens, soit le quart de la totalité.

Quant aux signaux, un grand nombre de multiples sont encore munis de volet

à relever à la main par l'opératrice, un certain

nombre sont pourvus du volet automatique, lequel fonctionne très

irrégulièrement, les derniers enfin sont pourvus de signaux

lumineux, formés par une seule lampe non automatique. Ces trois

systèmes ont d'allieurs tous le même inconveniant, celui

d'obliger l'opératrice à surveiller constamment la communication

entre deux abonnés, d'où perte de temps, indiscrétions

inévitables et erreurs fréquentes

L'administration affirme qu'il n'existe pas de compteurs automatiques

en service; soit mais l'expérience a prouvé que le compteur

contrôlé directement par les opératrices est infiniment

préférable... Pourquoi ne les a t'on pas adoptés

pour l'établissement des conversations taxées ?

Nous ne savons que trop qu'avec le système actuel une opératrice

est surmenée avec 80 abonnés.

Au point de vue des lignes auxiliaires, l'administration s'est enfin décidée

à étudier le système des lignes d'ordre ou de service

pratiqué partout depuis dix ans.

L'installation des nouveaux multiples, actuellement construits depuis

plusieurs mois, sont pour l'auteur du rapport, dans l'incapacité

de fonctionner au mois de juillet 1905, date avancée par l'administration

pour mettre fin à la crise actuelle. De plus ces multiples , loin

de constituer un progrès , entraîneront une complication

de service plus grande encore et l'économie du prix de revient

sera annulée par l'augmentation inévitable du personnel...

L'administration pourrait pourtant bien facilement doter le réseau

parisien d'un système moderne, car la ville de Paris se trouve

dans des conditions extrémement favorables au développement

d'un service téléphonique, aucune ville au monde ne possédant

un réseau d'égouts aussi bien établi, aussi bien

accessible et aussi propice à l'installation de câbles souterrains.

Pour procéder à l'ensembles des transformations, pour tout

le réseau de Paris, il faudrait engager une dépense évaluée

à 250 Fr par abonné, soit environ 10 millions. L'économie

engendrée par la suppression des piles est estimée à

2 millions par ans. En 5 ans, la transformation serait payée par

les économies en résultant. Après ce délai,

l'exploitation présenterait une augmentation de bénéfice

de 2 millions par an .

Le rapport consacre un mince paragraphe au téléphone en

province. Il affirme que le manque absolu d'intérêt que l'Administration

porte au développement du service téléphonique en

province résulte du simple examen des statistiques , qui montrent

que l'ensemble des abonnés de tous les départements réunis

atteint à peine le nombre des abonnés de Paris. Il suffit

de comparer ces statistiques à celles des autres pays pour être

convaincu de l'incurie et de l'incapacité de l'administration des

P&T.

Il est inutile de dire que le service déjà si mauvais à

Paris, est encore bien plus défectueux en province où on

envoie que du matériel de rebus et où le personnel dirigeant

est privé de toute autorité et surtout de toute initiative.

En conclusion ce rapport s'achève par ces trois termes :

Il faut cesser d'avoir recours à des expédients.

Il faut recourir à une transformation radicale des méthodes

et des systèmes

Pour cette transformation, il faut laisser de côté tout amour-propre

mesquin et profiter résoluement et immédiatement des progrès

réalisés.

C'est à une commission extra-parlementaire que devra être

laissé le soin de choisir, parmi les systèmes étrangers,

celui qu'il conviendra d'adopter.

Là est la solution à la cris et pas ailleurs.

Malgré toute l'ampleur de cette contestation et le sérieux

des constats établis, l'administration se trouve dans l'incapacité,

faute principalement de crédits, de remédier à la

situation. Tous les usagers de France, disposent d'un service téléphonique

de très mauvaise qualité et qui leur coute très cher.

sommaire

Pendant ce temps en 1905, les suédois

Betulander et Palmgren travaillent de leur côté sur un

futur système Betulander, et

leur compatriote suèdois Ericsson, propose sur plan, un

système tout à relais – une proposition qui était

bien en avance sur son temps.

En 1905 apparait

le modèle normalisé mural à micro fixe et toujours

à MAGNETO  (appel magnétique)

et batterie pour alimenter le microphone. Cet appareil est aussi appelé

"boite à sel" car sa forme rappelle cet boite qui équipe

chaque cuisine. A l'intérieure de la boite est logée la

pile pour le micro, toujours indispensable pour cette époque; plus

tard la batterie centrale remplacera cette pile.

(appel magnétique)

et batterie pour alimenter le microphone. Cet appareil est aussi appelé

"boite à sel" car sa forme rappelle cet boite qui équipe

chaque cuisine. A l'intérieure de la boite est logée la

pile pour le micro, toujours indispensable pour cette époque; plus

tard la batterie centrale remplacera cette pile.

En 1907, en juillet, par le décret

du 5 juin 1907 (BO P&T 1907 n°7 page 163), les Services Électriques

de la région de Paris sont divisés en trois Directions.

- Direction des Services Téléphoniques

de Paris (chargée du service technique téléphonique

de Paris Intra-muros en plus de l'Exploitation des bureaux téléphoniques

centraux).

- Direction des Services Télégraphiques

de Paris.

- Direction du Service Technique de la région

de Paris (Extra-muros). (chargée en Extra-muros du service technique

télégraphique et du service technique téléphonique).

Par le décret du 18 juin 1907, (JORF du 20

juin 1907, page 4281) :

- Monsieur André Mathurin FROUIN est nommé

Directeur des Services Télégraphiques de Paris,

- Monsieur Edmond Alexandre BOUCHARD est nommé

Directeur des Services Téléphoniques de Paris.

Ainsi, la branche Téléphone de Paris

retrouve en 1907 une partie de l'autonomie acquise en 1892 puis perdue

en 1896. Mais attention, en 1907 l'autonomie retrouvée n'est désormais

valable que pour Paris Intra-muros. (car la région de Paris Extra-muros

demeure encore liée au Télégraphe).

Monsieur Edmond Bouchard occupera le Poste de Directeur

des Services Téléphoniques de Paris jusques au 19 mai 1911

où il sera promu Directeur de l'Exploitation Téléphonique.

1er Nov 1907, les constructeurs d'appareils téléphoniques on l'obligation de monter les récepteurs (écouteurs) en dérivation au lieu d'être en série.

Sur Paris

Jusqu'en 1907, les installations sont réalisées dans Paris

en batterie locale, les postes étant munis d'une magnéto

que l'abonné doit actionner au début et à la fin

des communications. Une première transformation du réseau

de Paris consiste à mettre en oeuvre la batterie centrale pour

l'appel, ce qui supprime les magnétos. Jusqu'alors pour appeler

l'opératrice afin d'obtenir la communication demandée, les

abonnés envoyaient un courant sur la ligne, soit en tournant une

magnéto, soit en actionnant un bouton d'appel relié à

une batterie de piles qui se trouvait chez eux.

L'innovation qui vient des Etats-Unis consiste à

remplacer ces sources particulières de courant par une batterie

centrale c'est-à-dire un puissant groupe de piles dans chaque central.

Il suffit donc aux utilisateurs de décrocher leur combiné

pour établir le contact.

Les travaux de transformation commencés en 1907 se terminent en

1909. Les piles pour l'alimentation des microphones subsistent encore

chez les abonnés après la suppression des magnétos,

mais à partir de 1920 tous les postes du réseau de Paris

sont à "batterie centrale intégrale". Ces modifications

techniques facilitent la vie des abonnés en rendant le geste technique

plus simple. On constate pendant cette période un réel accroissement

du nombre d'abonnés à Paris. De 45 000 au 1er janvier 1910,

le nombre d'abonnés passe à 65 000 en juillet 1914. Cette

progression se ralentit pendant le premier conflit mondial à la

fin duquel on dénombre (31 décembre 1918) 76 000 abonnés

répartis en 16 circonscriptions au centre de chacune desquelles

est implanté un central manuel. La vétusté du réseau

est alors patente, alors que l'incendie du central Gutenberg (18 000 abonnés)

en septembre 1908 et les énormes dégâts provoqués

par les inondations de 1910 avaient déjà souligné

et aggravé sont état défectueux.

sommaire

En

1908, le lundi 28 décembre, est mis en service à

Lyon à titre d'essai, et provisoirement, un Centre Téléphonique

Automatique raccordé à 200 abonnés qui peuvent

alors s'appeler directement entre eux, sans passer par une seule opératrice.

Le système alors expérimenté est du type LORIMER,

c'st un autocommutateur de type rotatif à impulsions, conçu

en 1903 aux U.S.A par les trois frères Lorimer d'origine canadienne.(l'histoire

est intéresante)

Ce commutateur de capacité réduite et expérimental

est installé et testé aux frais de l'inventeur. (Il ne s'agit

donc pas d'une commande de l'Administration en temps que telle, bien qu'expérimentée

par elle...)

Cette expérimentation n'a concerné que 200 des 4.000 abonnés

au téléphone du réseau de Lyon, ces 200 abonnés

étant réputés pour téléphoner fréquemment

: abonnés à fort trafic. (Les 3.800 autres demeurant reliés

aux Commutateurs Multiples Manuels).

Nous ignorons la durée exacte de cette expérimentation qui

était encore en service en Janvier 1911, mais qui un jour se termina

sans explication, vraisemblablement avant la 1ère guerre mondiale.

La compagnie Canadian Machine Telephone fera

faillite en 1923 et le système LORIMER

disparaît à cette date.

| Il y a très peu de documents en Français,

généraliste sur les systèmes automatiques. Le livre référence est "La téléphonie automatique" par H.Milon de 1914 et 1926 que l'on trouve encore en brocante. Ce livre explique en détail tous les systèmes automatiques que nous allons trouver jusqu'en 1926 : Strowger, Lorimer, Rotary, Panel, Ericson, les centres semi auto, à relais ... Le Crossbar sera à l'étude en 1912, et ne sera pas utilisé en France avant les années 1950. Nous nous contenterons d'exposer les généralités des différents systèmes utilisés. |

1908 A PARIS Enfin le central manuel de la rue

de Sablons, est mis en service , il dessert Passy et Auteuil.

Cependant le nombre de quatre centraux seulement annoncé dans les

études de 1891 ne peut être tenu.

Après les modifications de circonscriptions intervenues en 1904

pour rentabiliser au maximum les diponibilités existantes, la ville

de Paris est en 1907-1908 divisée en sept circonscriptions correspondant

â sept centraux téléphoniques.

En 1909 il n'y avait que 44 600 abonnés â Paris.

En 1909, par le décret

du 4 août 1909 (JORF du 5 août 1909, page 8520), il est créé

une Direction de l'Exploitation Téléphonique.

Son premier Directeur est Édouard Estaunié.

Cette date marque la séparation durable d'avec

la Branche Télégraphique, d'où la branche Téléphone

avait été rattachée depuis son invention.

Les branches Téléphones et Télégraphes

ne seront à nouveau réunies qu'en 1941 sous le vocable Télécommunications,

mais entre temps, le téléphone ayant pris tant d'importance,

qu'il s'agira alors de la branche Téléphone qui absorbera

la branche Télégraphe, non l'inverse.

L’inventaire systématique des Annales

des Postes Télégraphes et Téléphones entre

1910 et 1938 — 59 articles et 40 auteurs — livre une chronique

des manières de mesurer les conversations téléphoniques,

et par là les éléments d’une sociogenèse

des normes de gestion de l’opérateur historique français

de télécommunications.

Les Annales des PTT, sous-titrées

Recueil de documents français et étrangers concernant les

Services Techniques et l’Exploitation des Postes, Télégraphes

et Téléphones, prennent la suite des Annales télégraphiques

composées de trois séries (1855-1856, 1858-1865, 1874-1899).

Leur parution à partir de septembre 1910 participe d’une nouvelle

effervescence autour de la question du téléphone.

Depuis le rapport Millerand de 1900, le jugement porté sur le service

téléphonique français, sans cesse plus sévère,

nourrit un intense débat public sur la « crise du téléphone

» : en 1905, une Association des abonnés au téléphone

est créée ; en 1909, une « Direction de l’exploitation

téléphonique » est inaugurée et un premier

recensement des lignes téléphoniques du pays entrepris ;

enfin, les propositions de réforme se multiplient à partir

de 1910.

A partir de 1909 l'administration

des PTT est secouée par les mouvements sociaux qui éclatent

.

L'histoire sociale des PTT est non seulement remarquable par le nombre

et l'activité dee ses assoiations internes de prévoyance

et d'aide, mais aussi par la détermination de ses mouvements de

contestation qui ont été souvent des "premières"

dans la fonction publique.

Rendant l'état responsable du service publique et à ce titre

du secteur assurant la transmissions des informations de la vie économique

et sociale du pays, il interdit les organisations syndicales au sein des

administrations et donc des PTT.

En effet au droit syndical est attaché le droit de grève

et alors, ni les gouvernements ni d'allieurs l'opinion publique ne sont

favorables à une éventuelle grève de fonctionnaires.

Pourtant une première grève des Postes éclate à

Paris le 18 mai 1899 pour demander une augmentation de salaire.

Elles est durement réprimée par le sous-secrétaire

d'Etat aux Postes et Télégraphes, Léon Mougeot. Plus

tard, dans un contexte de préparation de grève générale,

des facteurs parisiens se mettent en grève du 11 au 19 avril

1906, Louis Barthou, ministre des Travaux Publics, des Postes et des

Télégraphes sanctionne les leaders du mouvement.

Dans une situation agitée, en mars 1907, le gouvernement

de Geoarges Clémenceau propose une loi autorisant le droit d'association

pour les fonctionnaires, mais sans y adjoindre le droit syndical.

Jusqu'alors les premières grèves parisiennes ne semblent

avoir eu aucune répercussion dans le reste du pays.

Mai à partir de 1909, les mouvements sociaux vont s'étendre

à tout le territoire national.

En mars 1909 le sous-secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes,

Jules Simyan, décrète un nouveau système d'avancement

qui restreint fortement les possibilités de promotion; or pour

certaines catégories de personnel, leurs seuls espoirs d'améliorer

leur situation restent l'avancement.

Cette mesure va déclencher la première grève généralisé

des PTT qui touche les télégraphistes, les agnts des bureaux

de poste, les ambulants, les dames employées du télégraphe

et du téléphone et les ouvriers des lignes. Cette grève

va s'étendre aux grandes villes du pays touchant l'exploitation

des communications téléphoniques, interrompant le service

entre Paris et la province, par endroit la gendarmerie a été

mobilisée pour garder les voies ferrées afin de prévenir

le sabotage éventuel des lignes. A Paris, les postiers qui avaient

été arrêtés à la suite des premiers

incidents à l'origine du mouvement sont libérés et

acclamés à leur sortie de prison. On vote la continuation

de la grève. Le personnel féminin se mobilise.

La situation restera très tendue au niveau national durant les

mois d'avril et mai.

En février 1914, de nouvelles manifestations se déclencheront

à Paris.

| Une grave

question : l'État doit-il monopoliser la construction des appareils

téléphoniques ? II y a, hélas! d'autres sujets se rattachant à l'exploitation téléphonique, sur lesquels il y a moins de félicitations à adresser à l'État. La question la plus brûlante aujourd'hui, et qui est tout à fait à l'ordre du jour, est certainement celle de la construction des appareils d'abonnés. Elle intéresse au plus haut point les Parisiens, qui l'ignorent en général ou n'en saisissent pas l'importance. Avant de l'exposer impartialement, examinons rapidement quelles sont les causes principales qui concourent au mauvais fonctionnement, dont se plaignent actuellement les abonnés du réseau de Paris. Ce sont : 1° le développement extrêmement rapide du réseau. Remarquons que ce développement se produit malgré le taux prohibitif de l'abonnement, et l'on en est arrivé à se demander si l'Administration ne maintiendrait pas ce taux avec intention, se sentant incapable de donner satisfaction aux nombreuses demandes éventuelles qui seraient formulées, si une diminution du prix de l'abonnement était consentie. 2° La conservation de la pile alimentant le microphone du poste de l'abonné. Comme nous l'avons vu, en effet, l'État a bien appliqué la batterie centrale au réseau de Paris, mais elle l'a fait avec timidité, reculant devant l'adoption de la batterie centrale « intégrale ». Il s'en suit que cette pile, s'épuisant lentement, est cause d'une transmission défectueuse. 3° L'insuffisance du poste d'abonné, transformé par le batterie centrale. Nous avons examiné plus haut les modifications, apportées au-montage du poste d'abonné, pour permettre son fonctionnement avec le nouveau système. Il faut avoir soin de remarquer, lorsque l'abonné se sert de son appareil, que ses récepteurs sont traversés par tout le courant de la batterie d'accumulateurs, placée au bureau. Dans les postes construits spécialement pour un réseau à batterie centrale, nous savons, au contraire, que les récepteurs sont intercalés dans le circuit primaire avec un condensateur, ce qui leur évite le passage continuel du courant, lorsque l'on fait usage de l'appareil. Ce courant permanent désaimante, en effet, ces organes qui s'affaiblissent bien inutilement. L'Administration, considérant au contraire que les dérangements fréquents des appareils d'abonnés étaient dus au mauvais état de ces appareils, a inscrit au chapitre 22 du budget de 1911 un crédit de 100.000 francs, pour « fourniture à titre onéreux de 2.500 appareils à batterie centrale pour les nouveaux abonnés du réseau de Paris. » Ce petit crédit, en apparence insignifiant, est une indication de la volonté de l'État de fournir lui-même les appareils à tous les abonnés dans un avenir prochain et de créer ainsi un nouveau monopole. Inutile de dire que tous les constructeurs de téléphones, différents groupements d'électriciens, la Chambre de Commerce elle-même s'émurent à cette nouvelle et s'inquiétèrent de voir adopter une décision, qui menaçait de détruire une industrie en plein progrès. Une campagne ardente s'ouvrit alors ; elle est loin d'être terminée. On sait qu'à Paris l'abonné doit fournir son appareil; il a le choix, pour cela, parmi ceux que l'Administration après examen a reconnus comme étant d'un fonctionnement satisfaisant. L'abonné peut donc donner satisfaction à ses idées de goût et d'esthétique ; aussi bien la qualité de l'appareil lui est-elle garantie par le contrôle de l'État. Nous avons vu qu'avec ce système de grands progrès ont été accomplis dans le construction des appareils téléphoniques, surtout en ce qui concerne les microphones. Nous estimons qu'il conviendrait de laisser la porte ouverte à tous perfectionnements. Qu'adviendra-t-il, en effet, si l'État adopte un type unique d'appareils sur tout son réseau ? Ou ce sera l'arrêt du progrès, ou une dépense énorme à chaque perfectionnement nouveau à appliquer. Quant au prix de l'appareil, que l'Administration déclare pouvoir vendre bien meilleur marché que les constructeurs, il faut se rendre compte que les prix actuels s'appliquent à des postes marchant avec piles microphoniques chez l'abonné ; or, ces postes sont beaucoup plus compliqués que les postes nouveaux à créer, qui devraient fonctionner en batterie centrale intégrale. Nous croyons donc, qu'avant d'adopter le principe du monopole, il y aurait lieu de voir si la fourniture des appareils par l'Administration est d'un intérêt général et si elle ne va pas, au contraire, apporter le trouble dans les industries électriques et supprimer l'émulation des fabricants pour la recherche des perfectionnements. De plus, à l'heure où, dans l'industrie, la main-d'œuvre est réduite, grâce à l'emploi de machines perfectionnées, la question se pose de savoir s'il y a lieu, plutôt que de conserver les appareils existants, de supprimer les demoiselles et de matérialiser le rêve de nombreux Parisiens : le téléphone sans téléphonistes. |

Petit rappel : Depuis 1878, la magnéto

était utilisée d'abord massivement aux Usa, permet de remplacer

la petite batterie locale (de courant continue) chez le client réservé

à cet usage.

L'abonné tourne la manivelle qui produit un courant alternatif

sur la ligne téléphonique, il est reçu au centre

manuel sur le tableau de l'opératrice qui voit le petit volet s'ouvrir

et lui signale qu'un client l'appelle.

C'est un grand changement, qui simplifie le dispositif et l'entretien

des téléphones, les techniciens devaient remplacer régulièrement

la batterie locale chez le client. Toutefois il subsistait encore une

batterie pour alimenter le microphone (la fameuse boite à sel du

modèle 1910) pour la plupart des centraux manuels principalement

dans les zones rurales.

En France les téléphones sur le réseau

de l'Etat appelés modèle de téléphone 1910

(Appelé aussi PTT 1910 ou Marty) à magnéto

sont installés sur tous les centraux encore manuels. Il n'y a plus

de bouton + pile pour faire l'appel, la magnéto sert d'avertisseur

pour l'opératrice ou un volet magnétique indique la position

de l'abonné. Il n'y a pas encre de système à lampe

(d'appel et de conversation) sur la majorité des centres manuels.

PTT 1910 BL avec batterie Locale

,

PTT 1910 BL avec batterie Locale

,  pour

alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.

pour

alimenter le microphone sur la plupart des anciens centres manuels.

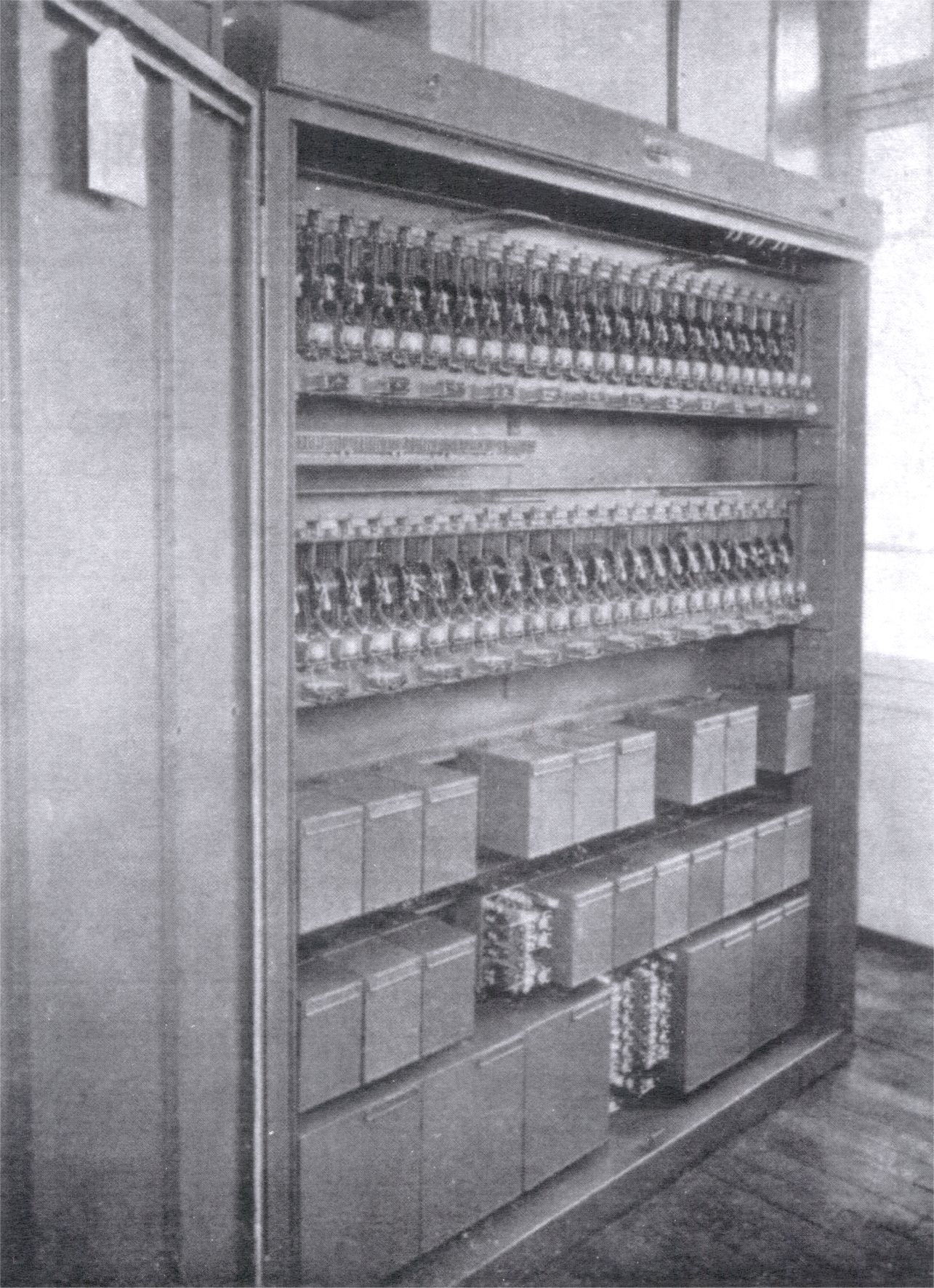

| Passé 1900, arrivèrent

les nouveaux centraux manuels avec batterie centrale intégral,

libérant ainsi l'installation chez l'abonné de toute

source électrique, ce qui simplifiera les installations et

réduira considérablement les coûts de maintenance

(moins de déplacements, d'interventions) Avec la batterie centrale intégral : Comment peut-on alimenter simultanément plusieurs téléphones par la même batterie sans que pour autant les courants de conversation se mélangent ? Tout simplement en insérant entre chaque ligne et la batterie centrale , une self qui bloque les courants de conversation et empêche que ceux-ci se referment au travers de la batterie. Cette self sera installée au central manuel car, on va utiliser cette self comme électro-aimant, pour avertir l’opératrice lorsque qu’un courant circule dans la ligne, c’est à dire lorsque l’abonné à décroché son combiné. La self se combine donc avec l’annonciateur. |

|

A cette époque, on commence

très timidement à installer de grands ensembles de batteries

et groupes électrogènes dans certains centraux téléphoniques

manuel.

Ces batteries alimentaient les lignes téléphoniques, pour

le courant nécessaire au microphone et la conversation et le courant

de sonnerie, la magnéto locale du téléphone de l'abonné

n'était plus nécessaire .

C'est le système à Batterie centrale intégral.

SCHÉMA DE MONTAGE D'UN ANCIEN POSTE D'ABONNÉ. TRANSFORME

POUR LA BATTERIE CENTRALE.

— L, ligne. — L1, L2,. bornes de ligne. — S1, S2, bornes

de sonnerie. — C, condensateur. —- S, sonnerie magnétique.

— Cr. crochet-commutateur fermant le circuit de ligne par le contact

c et le circuit primaire par les contacts a et b. — R, récepteurs.

— I, bobine d'induction. — T, transmetteur. — ZM, CM. bornes

de la pile microphonique PM.

Cependant, ce concept mettra longtemeps avant de se généraliser.

En 1912 on pouvait lire dans le " Bulletin mensuel / Association

des abonnés au téléphone " :

| La question des appareils téléphoniques

aux postes des abonnés a été soulevée

depuis bien longtemps; elle est des plus importantes; elle intéresse

à la fois le public, l'Administration et les constructeurs

; de sa solution dépend en grande partie la bonne marche des

téléphones. Il importe que.ces appareils soient autant que possible d'un type uniforme au moins pour les parties essentielles, qu'ils soient également de très bonne qualité, sinon les communications seront défectueuses, non seulement au préjudice du propriétaire de l'appareil imparfait, mais au préjudice encore de tous ses correspondants; de telle sorte qu'il suffit qu'une partie seulement des appareils fonctionne mal pour que le service tout entier laisse à désirer. II faut en outre que ces appareils puissent être économiquement entretenus et facilement réparés, sous peine dégrever l'exploitation de très gros frais. Enfin il est nécessaire que soit déterminé par qui ces appareils devront être fabriqués et suivant quel type, par qui ils doivent être fournis aux abonnés et à quelles conditions. D'abord l'Anarchie Une Batterie Centrale décentralisée Un Retard de plusieurs années L'Association réclame un Concours Comment se fera l'Échange des Appareils MARQUIS DE MONTEBELO. |

PTT 1910 pour

batterie centrale ,

PTT 1910 pour

batterie centrale ,  Jacqueson.

Jacqueson.

Thomson, sur certains centres

manuels.

Thomson, sur certains centres

manuels.

Cependant il subsistait encore chez le client une batterie nécessaire

pour alimenter le microphone dans le cas ou le centre manuel ne pouvait

fournir l'alimentation du courant microphonique, les téléphones

BL à batterie locale (bornes Zm et Cm sur le schéma).

Schéma

du 1910

Schéma

du 1910  Grammont

Grammont Sit

Sit

Plus tard en 1912 l'administration prescrit la modification

des appareils Pasquet en court-circuitant le circuit secondaire à

double rupture

Obligation pour les constructeurs de relier les fils de liaisons à

l'intérieur de l'appareil et suppression des bornes extérieures.

Après 1918 Pour les anciens systèmes encore

en batterie locale, avec l'arrivée des centraux

automatiques, le poste de l'abonné n'aura plus besoin de magnéto

et de pile, c'est simplement en décrochant le combiné du

poste que le central entrera en action pour lui passer une opératrice

dans le cas du semi automatique (cas du Rotary)

ou il numérotera lui même avec un cadran rotatif sur

le poste, composer le numéro de son choix.

En France le mot cadran n’est apparu qu’après 1925. Auparavant,

on utilise les locutions disque transmetteur ou disque automatique ou

encore, combinateur

Adaptation de la numérotation de

Paris évolution ...

sommaire

1909-1910 est une période

d'intense débat public sur la crise du téléphone

et sur son financement.

En particulier en 1910 le sénateur Steeg dépose une

proposition de loi sur la réorganisation financière et administrative

du ministère des P. T. T. La même année le rapporteur

du budget des P. T. T., Charles Dumont, préconise la séparation

du budget général, la tenue de comptes d'exploitation sur

le modèle industriel, la préparation de plans d'équipement.

Tout ceci en matière de téléphone s'appuie sur les

études menées sur le réseau de Paris depuis 1907-1908.

Le programme â réaliser est le suivant

: installer un central autonome pour l'interurbain, reconstruire Gutemberg

qui a brûlé en 1908, installer dans la circonscription de

Gutenberg 4 autres multiples neufs d'une capacité de 10 000 abonnés,

dédoubler 3 circonscriptions , en créer deux autres . .

.

Cela revient , en plus de la construction de 1'Inter et de la reconstruction

de Gutenberg, à créer 9 bureaux nouveaux d'un coup.

Le projet sera déposé en 1914, mais période n'a guère

été propice.

C'est seulement au moment de l'introduction de l'automatique que cela

se révélera possible.

1910 Statistique téléphonique mondiale,

(Elecirical Revieiv).

Au 1er janvier 1910, il existait sur toute la terre un nombre total

d'environ 10.269.000 appareils téléphoniques, avec

une longueur de conducteurs s'élevant à 38.678.000 km

en chiffres ronds ; à la même date, le capital placé

dans les installations téléphoniques se chiffrait par environ

6 milliards de mark, soit 584 mark pour chaque poste téléphonique.

Les chiffres se répartissent comme il suit entre les diverses parties

du monde :

Le tableau ci-après nous renseigne sur l'état du service

téléphonique dans les principaux pays :

|

Parmi les pays faisant largement usage

du téléphone figurent au premier rang les Etats-Unis

avec environ 70 % de tous les postes téléphoniques existants

et quelque chose comme 65% de la longueur totale de fils. Ensuite vient l'Allemagne qui, de tous les pays d'Europe, est celui possédant le plus grand réseau téléphonique, avec environ 950.000 postes d'abonnés et près de 5,2 millions de km de conducteurs. En troisième lieu nous rencontrons l'Angleterre avec 616.000 appareils et 3 millions de km de conducteurs. En Europe, le trafic interurbain est très développé ; les grandes localités y sont reliées entre elles, le plus souvent, par une ou plusieurs lignes, généralement fort occupées. C'est ainsi que la longueur des lignes interurbaines s'élève en Allemagne à 1.093.000 km, ce qui représente 21,5 % du développement total des conducteurs téléphoniques. Si les données statistiques ci-dessus sont mises en regard de la population des Etats intéressés, on trouve que le tableau prend un autre aspect et la situation se révèle comme plus favorable au profit des petits pays dont la population se compose surtout d'industriels et de commerçants. Le premier rang, encore ici, revient aux Etats-Unis, où l'on rencontre 7,6 postes d'abonnés par 100 habitants. |

Canada 3,7 postes d'abonnés par 100 habitants.

Danemark 3,3

Suède 3,1

Nouvelle Zélande 2,6

Norvége 2,3

Suisse 2,0

Nlle Galles du Sud 1,6

Allemagne 1,5

Angleterre 1.3

On ne rencontre que 0,6 poste d'abonné par 100 habitants en Belgique, 0,5 en France, 0,3 en Autriche, 0,2 en Hongrie et en Italie, 0,1 en Russie et en Espagne.

Pour l'ensemble de l'Europe, sur 1000 habitants, on en trouve seulement 5,4 qui possèdent un appareil téléphonique.

Si l'on envisage les différentes villes prises séparément, on contate que c'est celle de Los Angeles (Californie) qui possède le réseau téléphonique le plus dense existant au monde.

Pour 240.000 habitants, on y trouve 51.000 postes d'abonnés, soit 25,4 postes d'abonné par 100 habitants.

La deuxième place est occupée par Stockholm, avec 58.000 postes d'abonné et 340.000 habitants, soit 17,1 postes d'abonné par 100 habitants.

Relativement au degré de développement de la téléphonie dans les plus grandes villes d'Europe, les chiffres du tableau ci-après ne laissent pas d'offrir un certain intérêt.

Par 100 habitants, on comptait :

L'ensemble du trafic téléphonique, pour

l'année 1909, est évalué à 19.178.500.000

conversations, dont 13.299.900.000 réalisées aux EtatsUnis.

Quant à l'effectif du personnel affecté au service téléphonique

du monde entier, il semble s'élever à 260.000 unités.

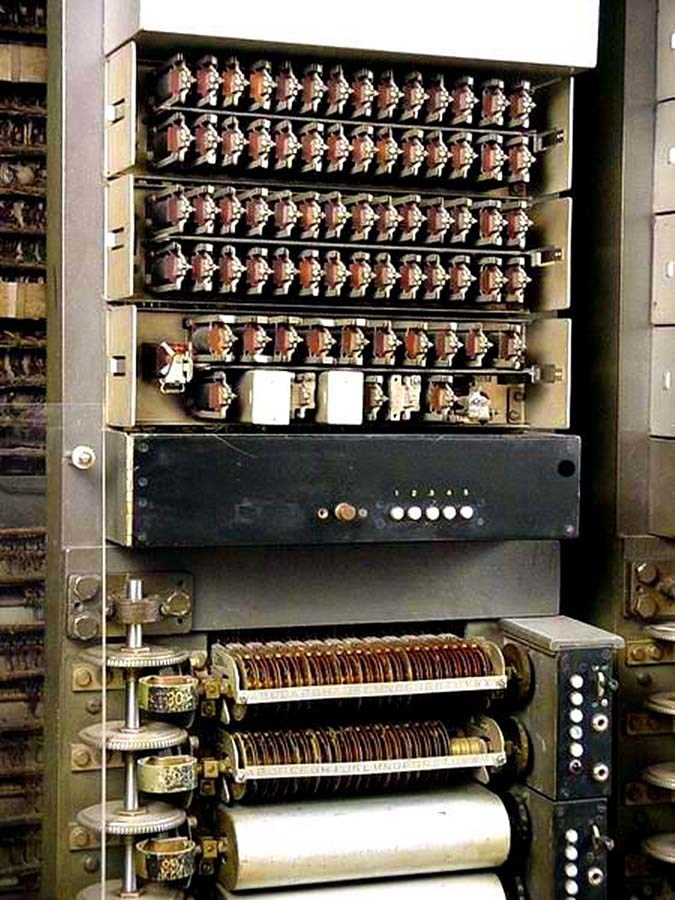

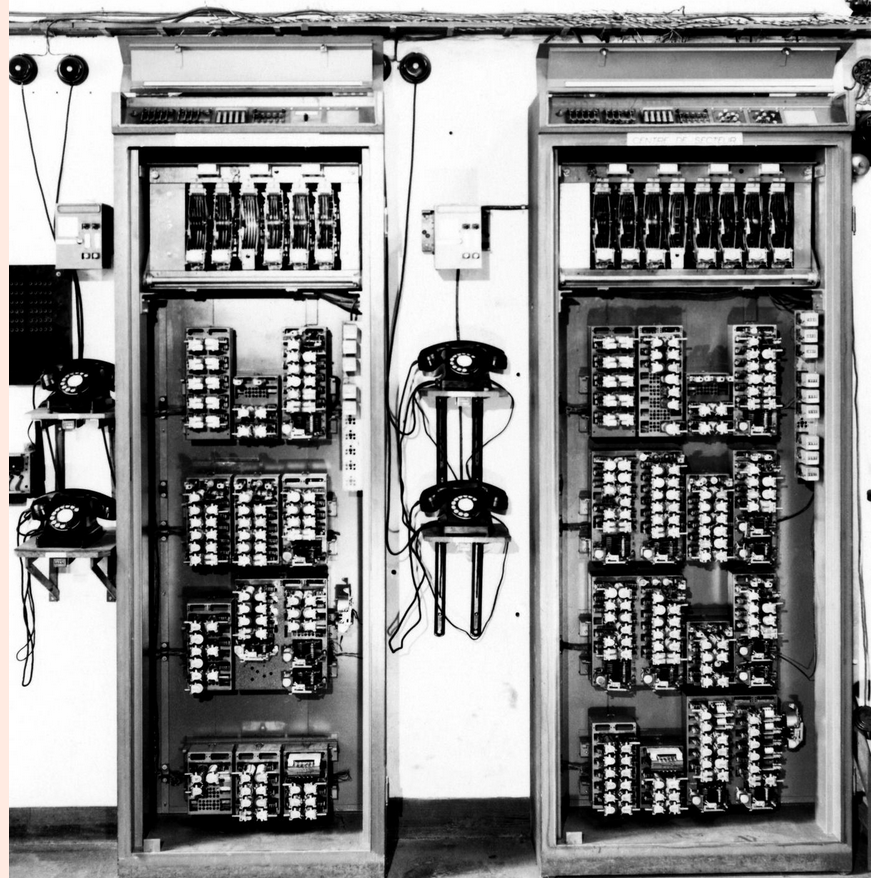

1911 Le nouveau standard manuel pour

l'état à vingt-cinq directions, fabriqué par

la Compagnie des téléphones Thomson-Houston

, permet de mettre en communication les abonnés les uns avec les

autres grâce à un bureau central. Il est le premier modèle

de la série de ce type de matériel, normalement utilisé

dans les bureaux centraux.

25 directions  Autres

Standards 1920

Autres

Standards 1920

En 1911, il est décidé d'équiper le plus

rapidement possible les villes de Nice et d'Orléans

en système automatique STROWGER

à titre expérimental par le nouveau sous-secrétaire

d'État aux P & T Charles Chaumet. L'automatisation est sur

le point de murir.

En vue de la création d'un nouveau bureau central téléphonique destiné à desservir une partie de la circonscription de Desrenaudes et les abonnés du quartier de Montmartre, l'Administration a loué avec promesse de vente, 266, rue Marcadet, un bâtiment que l'on construit actuellement, d'après des plans approuvés par elle.

Le bureau Marcadet desservira une nouvelle circonscription formée de la partie de la circonscription du bureau de Desrenaudes limitée par les voies suivantes : Chemin de fer de l'Ouest-Etat, fortifications, boulevard O'rnano, rue du Mont Cenis, rue des Martyrs, boulevards de Clichy et des Batignolles. Le bâtiment en question recevra, au début, un tableau multiple équipé pour 2.200 lignes d'abonnés et 200 lignes suburbaines, mais il se prêtera facilement, par la suite, à une installation susceptible de desservir 9000 abonnés. Il suffira, en effet, le moment venu, de construire un 2e étage, sans avoir à toucher au ler ; la résistance du plancher haut a été prévue en conséquence.

Ce multiple fonctionnera, bien entendu, à batterie centrale. Son agencement différera peu de celui des multiples des autres bureaux de Paris. Toutefois, il y a lieu de signaler les particularités suivantes :

a) Répétition du signal d'appel. — Chaque relais d'appel commandera deux signaux lumineux placés au-dessus de deux jacks locaux reliés à la même ligne d'abonné, mais situés dans des groupes différents, séparés par au moins deux positions d'opératrice.

Cette disposition permettra d'assurer l'entraide dans des conditions très satisfaisantes : 6 téléphonistes, au lieu de 3 avec le système actuel, pourront répondre aux appels d'un même abonné, ce qui aura pour conséquence, non seulement, d'abréger le délai d'attente de cette réponse, mais encore de répartir entre 5 opératrices, au lieu de 2, le surcroît de travail résultant de l'absence momentanée d'une téléphoniste.

De plus si une lampe d'appel vient à brûler, les appels de l'abonné seront encore reçus par l'autre,

b) Appel sans clé. — L'appel des abonnés, sur les groupes B, se fera automatiquement, par le simple enfoncement de la fiche dans le jack correspondant. Cette nouvelle disposition facilitera le travail des opératrices B dont le rendement sera ainsi accru.

c) Les groupes A ne comporteront pas, au début, de jacks généraux, mais ils seront disposés pour en recevoir ultérieurement, si l'utilité en était reconnue.

d) Les lignes auxiliaires interurbaines seront agencées en vue de leur liaison avec les tables d'annotatrices du nouveau bureau interurbain, à installer rue des Archives (de 1000 circuits et qui sera mis en service le 2 février 1913).

Elles comporteront, dès lors, des signaux lumineux d'occupation, répétés au-dessus des jacks multiplés correspondant à chacune d'elles.

e) Les groupes B et intermédiaires recevront les circuits suburbains de départ desservant les localités situées au Nord de Paris. Les jacks correspondants, multiples de 5 en 5 panneaux, seront pourvus de signaux d'occupation.

f) L'emplacement sera prévu pour l'installation d'un système de compteurs de conversations, du type semi-automatique, ou, de préférence, du type complètement automatique.

sommaire

|

1911 Alors qu'il n'y a pas encore de centre automatique en France, dèjà avec l'expérience d'autres pays, les questions, les reflexions vont bon train : Comparaison, au point de vue économique, des systèmes téléphoniques manuels et automatiques. Schvackstrom-technik, août 1911Tout abonné au téléphone qui échange par jour dix conversations de trois minutes chacune laisse son appareil, sa ligne et son jack local au bureau inoccupés pendant 1.410 minutes sur 1.440. Le rendement de son poste est donc très réduit, puisqu'il est représenté par la fraction 30/1440, rapport du temps utilisé au temps disponible. Un terme de ce rapport peut seul varier entre des limites très restreintes : il est possible, en effet, de donner à plusieurs abonnés la même ligne avec la même extrémité au bureau. Avec 4 abonnés, le rapport ci-dessus devient 120/1440 On voit donc le rôle du coût des installations (appareil, ligne et raccordement au bureau) dans le choix des systèmes de téléphonie et aussi dans les progrès de la technique. Avec les récents systèmes à batterie centrale, les abonnés ont des appareils très simples. Le prix de revient des lignes diminue sans cesse depuis la baisse prolongée du cuivre et l'emploi de fils à faible section. Malgré de multiples perfectionnements et une exploitation de plus en plus complexe, les installations des bureaux sont bien moins dispendieuses qu'auparavant. Le système automatique actuel, comparé aux systèmes ordinaires et surtout au système à batterie centrale, nécessite la même dépense pour les lignes et une dépense triple ou quadruple pour les installations et les appareils. Les causes qui tendent en général à diminuer le rendement des divers systèmes en' exploitation, influent d'une façon plus particulière sur les systèmes automatiques. Dans les bureaux à service manuel en effet, les dépenses courantes d'exploitation peuvent en une certaine mesure suivre les variations du trafic, tandis que les dépenses, dans les bureaux à service automatique atteignent un maximum fixe, invariable avec les fluctuations du trafic. Cette facilité d'accommodation déjà notable avec l'exploitation à batterie centrale est encore accrue avec les systèmes à distribution d'appels, où l'on peut satisfaire au trafic avec un tiers en moins d'employés. |

À partir de 1912,

un nouveau principe de commutateurs automatiques à

barres croisées est mis en

conception par les ingénieurs postaux suédois Gotthilf

Ansgarius Betulander et Nils Gunnar Palmgren,

soucieux de concevoir un nouveau système pourvu de meilleures capacités

d'écoulement que les systèmes rotatifs et pourvus de contacts

plus résistants à l'usure.

Le brevet est déposé le 17 avril

1914 aux USA et est validé le 24 juillet 1917 : le principe

du commutateur téléphonique pourvu de sélecteurs

à barres croisées est alors inventé

Plus tard après murissement et innovations, il s'appellera le système

CROSSBAR et remplacera progressivement

les systèmes rotatifs.

Betulander conçoit aussi sur un système uniquement

réalisé avec des relais, nous le verrons en 1927

à Fontainebleau ou il sera expérimenté.

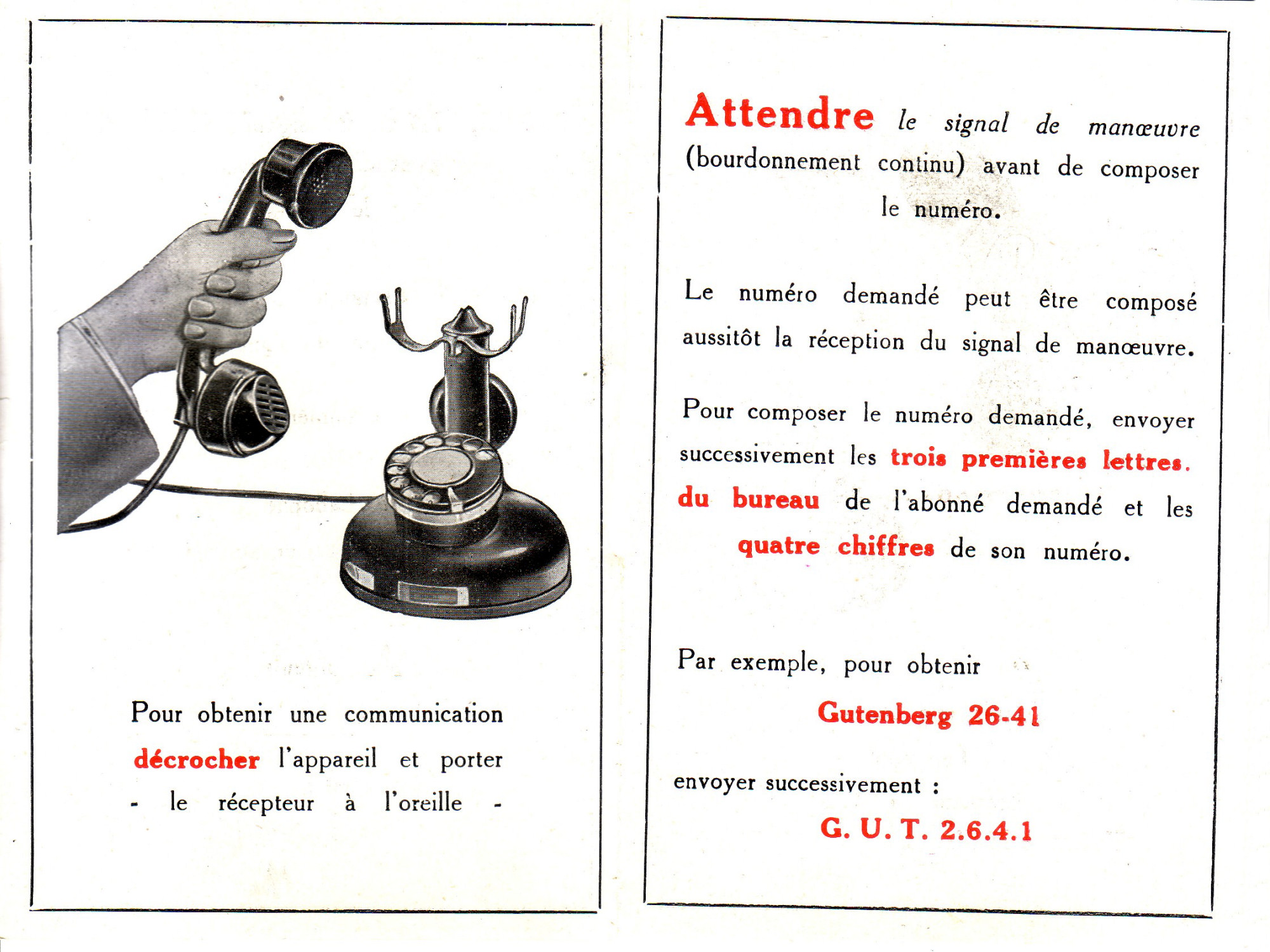

En 1912, la numérotation

passe à quatre chiffres. Maigre consolation,

les abonnés parisiens voient le numéro du central remplacé

par le nom du central.

Ainsi, le 25e abonné du 12e standard du central Gutemberg se voit

attribuer le numéro Gutemberg 12 25 au lieu du 12225.

On parle alors de numéros alphanumériques (lettres + chiffres).

Dans les communes moins peuplées, l'abonné possède

selon le même principe un numéro de 1 à 4 chiffres

; le 22 à Asnières est le 22e abonné de l'unique

standard du central d'Asnières. Le 40.15 à Marseille est

le 15e abonné du 40e standard du central de Marseille.

C'est en 1912 que M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat

aux Postes et Télégraphes, a décidé

l'établissement de commutateurs semi-automatiques en Rotary

dans les bureaux d'Angers et de Marseille et de commutateurs

automatiques Strowger à Nice

et à Orléans.

Les travaux d'aménagement de ces bureaux

étaient tous entrepris en juillet 1914 quand la guerre éclata.

Malgré la raréfaction de la main-d'œuvre l'équipement

du bureau d'Angers a été achevé et le bureau semi-automatique

mis en service en novembre 1915.

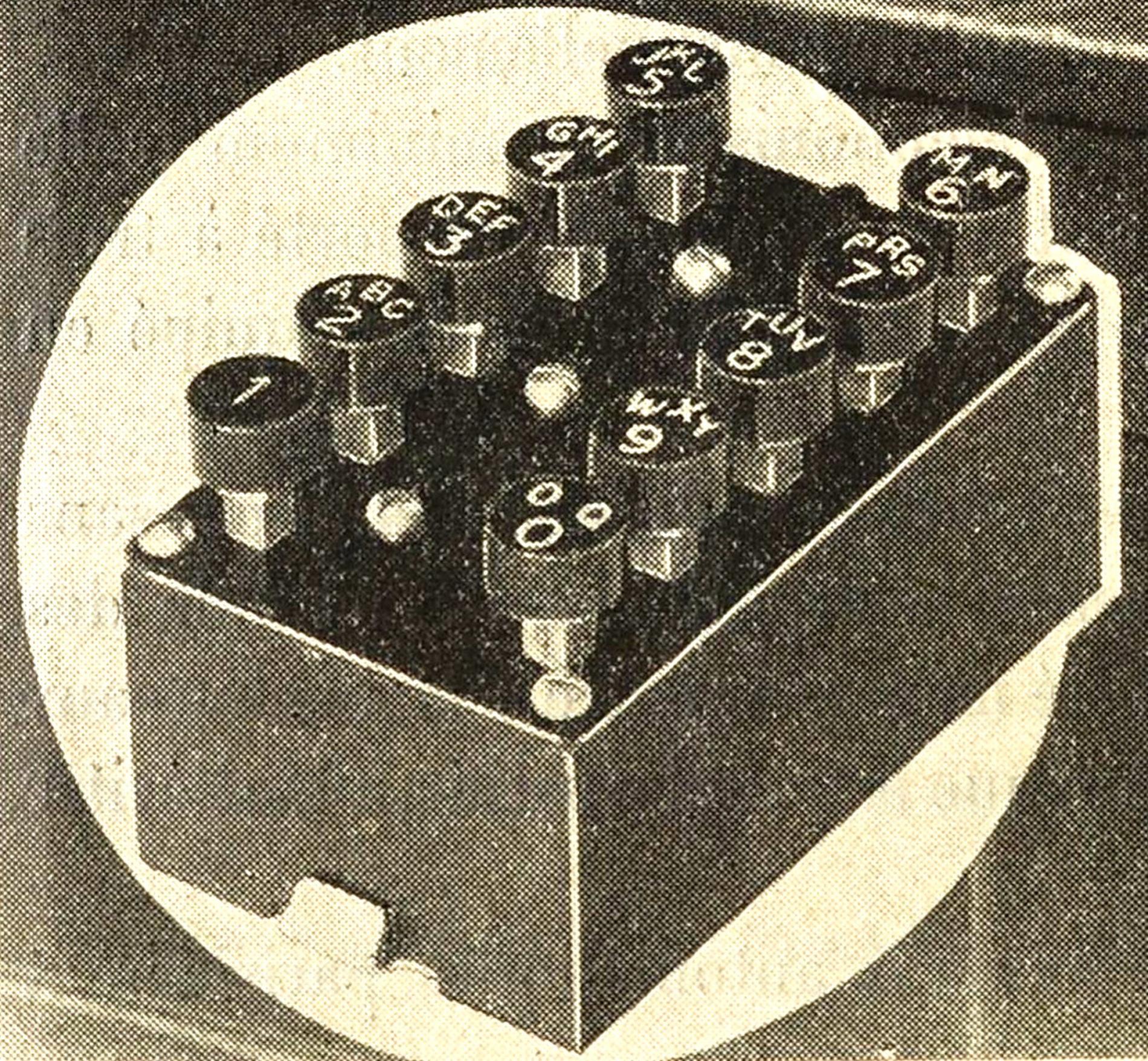

Une petite révolution

en octobre 1912 :

une directive de l’administration des PTT – administration publique

qui perdurera pendant plus d’un siècle – impose alors

l’utilisation du numéro de l’abonné, et les «demoiselles

du téléphone» doivent désormais accueillir

l’abonné par la formule: «Numéro s’il

vous plaît ?»

Soit l’appelant connaît le numéro de l’abonné

qu’il veut contacter et il est branché immédiatement,

soit il l’ignore. En ce cas, si la standardiste connaît le

numéro de tous les abonnés de son secteur, cas fréquent

à l’époque, elle ouvre la communication ou si elle

ne le connaît pas, elle transfère alors l’appel sur

la table des renseignements téléphoniques; ou sur celle

de la surveillante en cas de protestation.

Les abonnés desservis par une opératrice bénéficiaient

de services spéciaux comme le service des abonnés absents,

les télégrammes téléphonés, le service

de l’heure, le dépôt de messages téléphonés,

la demande de communication avec préavis d’appel (c’est

alors le destinataire qui paie le prix de la communication).

Ce changement Manuel - Automatique ne se ferra pas sans commentaires, sans prise de position pour ou contre .... sans polémiques.

En exemple en 1912 Ce sont les Galeries Lafayette qui se modernisent :

En

1913 Ouverture du PREMIER BUREAU TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE

DE NICE.

Avec 20 ans de retard sur les Etats-Unis, l’automatisation

des centraux français est engagée en 1913 à Nice

Les Commutateurs Strowger à contrôle direct sont initialement

prévus en commutation urbaine (locale) pour une numérotation

maximale à 5 chiffres.

(rappel : contrôle direct = c'est le cadran du téléphone

qui établie la progression des commutateurs pour sélectionner

la sortie cible, autre abonné)

Le 8 juillet 1912 à Nice, la commande du premier autocommutateur

Strowger a est passée, et été

mis en service le 19 octobre 1913 à Nice,

(reportage science et

vie de 1917 le entre de Nice)

| L'ancienne installation comprenait un multiple manuel

d'un type très ancien, avec jacks généraux à

rupture, et 4 tableaux commutateurs à 100 directions installés