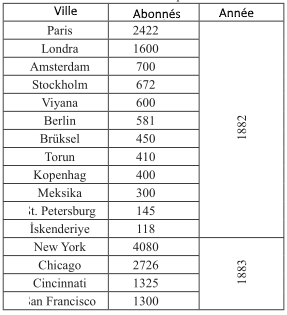

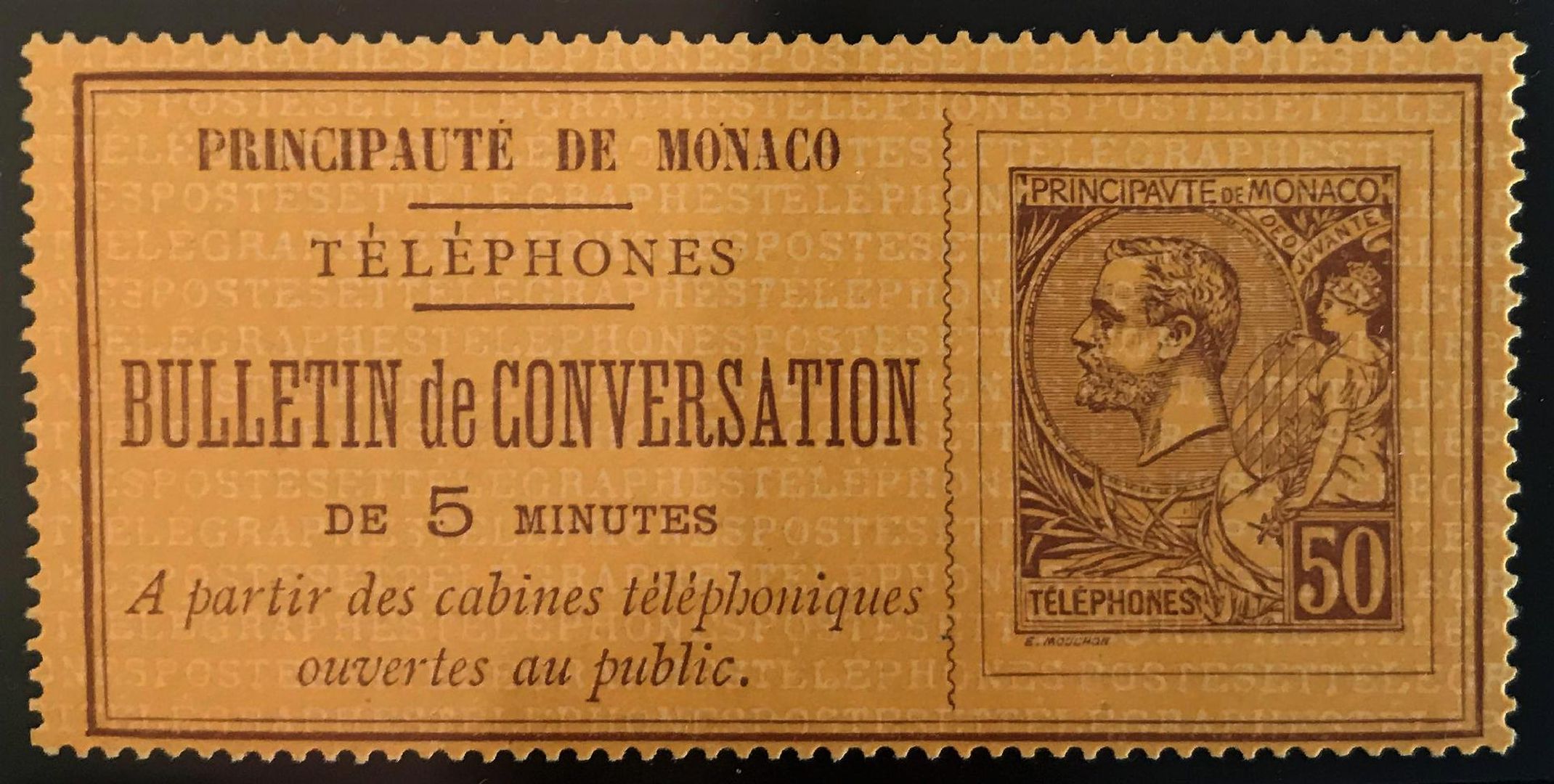

|

1877-1895

HISTOIRE DU TELEPHONE EN FRANCE

|

Petit rappel de la situation en France, après

la période ou l'on communiquait par messages écrits et transportés

par une personne, un cavalier, est arrivé la période du

télégraphe optique de Chappe,

à l'époque le plus grand système de télégraphe

optique au monde, presque exclusivement à des fins administratives

et militaires . Vers 1800, le développement de l'électricité

fit naître l'ère du télégraphe électrique.

En 1832 Samuel Morse s'inspira des travaux de ses prédécesseurs

pour inventer un système simple et robuste : le télégraphe

électrique.

Il y a aura bientôt cent quatre vint dix ans naissait le monopole

des télécommunications. Le 2 mai 1837, Louis-Philippe

signait en effet une loi réglementant le télégraphe

de Claude Chappe au profit exclusif de l'Etat. C'est cette loi qui, jusqu'à

la modification du code des PTT cinquante ans plus tard en 1987, a régi

télégraphe, téléphone, radio et télévision

en France et inspiré de nombreuses législations étrangères.

clic

pour agrandir

clic

pour agrandir

Au service de gouvernements forts ou absolus, le télégraphe

aérien, inventé par Claude Chappe, a pu s'établir,

s'étendre et fonctionner sans problèmes jusqu'en 1830, et

cela sans la protection d'aucune loi. Tout change avec l'avènement

de Louis-Philippe, période où souffle déjà

le vent du libéralisme.

Jusque-là, le télégraphe avait été

au service exclusif de l'Etat, quoique sa rapidité (pour l'époque)

aurait bien intéressé les milieux d'affaires, surtout les

banquiers. Claude Chappe avait un moment songé à mettre

sa découverte au service du commerce et même de la presse,

mais Bonaparte, sous le Consulat, s'y était opposé. Un

financier, Alexandre Ferrier, après consultation des plus éminents

juristes du moment, décide de créer des lignes télégraphiques

privées en France, fonde une compagnie à cet effet et met

en route une première ligne entre Paris et Rouen. L'administration

télégraphique, fort inquiète, réalise qu'étant

maintenant dans un Etat de droit, elle est sans protection juridique.

Son directeur, Alphonse Foy, tente d'obtenir la promulgation d'une loi

garantissant le monopole de l'Etat, et soumet à plusieurs reprises

des projets au président du conseil. Mais

le ministre de l'intérieur a, en ces années 1831-1834, d'autres

préoccupations plus urgentes, il se contente, par des manœuvres

dilatoires, à la limite de la légalité, de décourager

Ferrier et ne se presse pas de faire étudier et voter une loi.

Les choses restent en l'état jusqu'en 1836,

année où éclate un scandale

à Bordeaux. Depuis quelque temps, les agents de change et les

assidus de la Bourse de cette ville commencent à trouver étrange

le " flair " particulier de deux banquiers bordelais, les frères

Blanc. Entre 1834 et 1836, afin de connaître avant tout le monde

la clôture des cours de la vente à la Bourse de Paris. Le

piratage a été rendu possible par la corruption d'un agent

télégraphique de Tours, qui ajoutait discrètement

le chiffre du cours aux messages envoyés par l'État. Ceux-ci,

un ou deux jours avant l'arrivée du courrier transmettant la cote,

vendent avant la baisse, ou achètent avant la hausse, réalisant

de fructueuses opérations sur la vente d'Etat, le fameux 3 %, base

des fortunes de l'époque. La divulgation

de cette manœuvre a contribué au vote de la loi de 1837 sur

le monopole public des communications télégraphiques.

Plus tard en 1850 Louis Napoléon Bonaparte permettra

l’usage du télégraphe pour la correspondance privée

tout en maintenant le monopole, c’est le début du service

public.

sommaire

Ce n'est qu'en 1844 que le gouvernement français songea

sérieusement à étudier la question de la télégraphie

électrique, alors que en 1838, Morse

était déjà venu à Paris, présenter

son télégraphe (le plus évolué pour cette

époque) à l'Institut de France auprès du baron von

Humboldt, François Arago et d'autres scientifiques, Morse

avait obtenu son brevet le 18 août 1838, premier brevet

au monde pour son télégraphe électrique traçant

(qui écrit) .

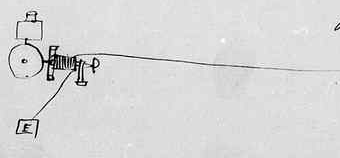

Le télégraphe de Morse utilisait un cylindre sur

lequel un ruban de papier était entraîné par un mécanisme

d'horlogerie, un stylet encré relié à l'armature

de l'électro-aimant récepteur traçait les impulsions

courtes et longues sur le papier en mouvement (point et trait) .

Morse a inventé l'alphabet Morse permettant de traduire les séquences

de traits et points en caractères alphabétiques (peut importe

la langue).

Cependant, Alphonse Foy administrateur des lignes télégraphiques

françaises, responsable de plus de 1 000 opérateurs de stations

de télégraphe optique, dont la plupart étaient

analphabètes, doutait que son peuple puisse apprendre l'alphabet

Morse.

En 1839, sans autre justification, Foy informa Morse

que son système ne sera pas en France !!!

Cependant, Foy organisa une mission en Angleterre pour étudier

le télégraphe électrique à aiguilles en expérimentation

depuis 1837 par Cooke et Wheatstone.

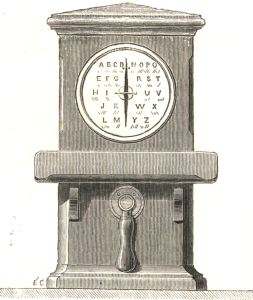

Foy demanda à Louis-François

Breguet, petit-fils d'Abraham-Louis Breguet et fournisseur

régulier du télégraphe optique, de fabriquer un télégraphe

électrique à aiguilles reproduisant les mouvements du sémaphore

pour faciliter la transition de la télégraphie optique à

la télégraphie électrique en France.

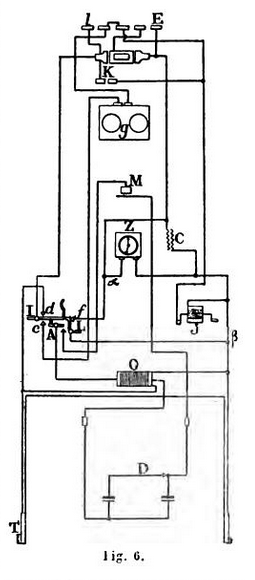

Le télégraphe Breguet-Foy qui en a résulté

utilisait deux aiguilles, ce qui pouvait montrer huit positions

sémaphoriques différentes.

Il fut d'abord expérimenté entre Paris, Saint-Cloud et Versailles

en 1842.

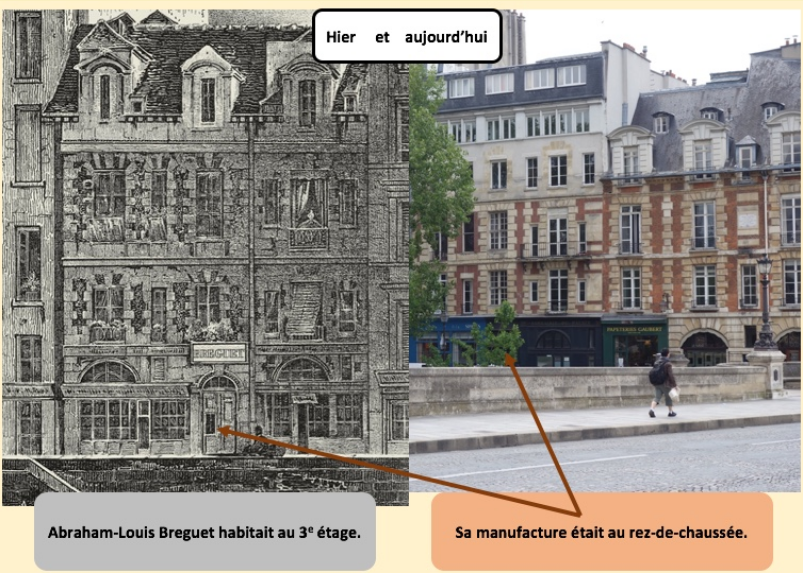

Depuis 1833, elle est dirigée par Louis Breguet, qui développe l’activité de son père en se lançant dans la construction d’appareils scientifiques.

En 1845, il est récompensé pour ses travaux sur la télégraphie électrique par la Légion d’honneur. Il est élu à l’Académie des sciences en 1874.

1842, des tests approfondis ont été effectués simultanément avec les équipements télégraphiques optiques utilisés la nuit.

Les expériences ont clairement montré que les performances du télégraphe électrique étaient de loin supérieures à celles du télégraphe optique.

Un essai comparatif de télégraphes électriques a ensuite été effectué le long de la voie ferrée entre Paris (Gare Saint-Germain) et Rouen en mai 1845.

Trois types d'équipements différents ont été testés: le télégraphe à deux aiguilles Cooke et Wheatstone, le télégraphe à deux aiguilles Breguet et un télégraphe d'écriture élaboré cette année-là par M. Dujardin.

Suite aux tests effectués les 11 et 18 mai 1845, les équipements Breguet ont été installés cette même année sur la ligne ferroviaire Paris-Rouen entre Paris et Lille. Breguet a très vite remplacé le télégraphe à deux aiguilles à deux fils par un télégraphe pas à pas à un fil plus avancé (similaire au télégraphe à pointeur Wheatstone et Cooke).

Le télégraphe Breguet, également appelé télégraphe français, était un équipement standard sur les chemins de fer français pendant de nombreuses années, il a même été exporté au Japon, où le service télégraphique public a été inauguré en utilisant le télégraphe de Breguet et modifié pour l’utilisation de caractères japonais.

En 1851, le réseau Français possède 5 000 km de lignes pour 556 stations. Puis sera de 23 000 stations en 1864 et 55 000 en 1877 pour 4587 bureaux.

Le premier câble sous-marin international a été posé en 1851 entre l’Angleterre et La France, le télégraphe s'étend sur le monde.

La principale réalisation de la télégraphie électrique, en plus de faire de l’information un produit de valeur et d’améliorer sensiblement la sécurité et la fiabilité du transport ferroviaire, a été la création d’une infrastructure de télécommunication internationale; une condition préalable au développement des télécommunications mondiales.

|

Les progrès de la télégraphie

électrique furent timides , jusqu'à l'arrivée

de M. de Vougy comme directeur général des

ligues télégraphiques, le 28 octobre 1853. S'en

suivi un système de télécommunication plus

efficace La victoire entraîne l'annexion par le Reich de l'Alsace (excepté le Territoire de Belfort) et d'une partie de la Lorraine (Moselle actuelle), que la France ne récupérera qu'en 1918 à la suite de la Première Guerre mondiale.

Carte Alsace Lorraine 1871-1918 , Voir la page Allemagne. |

|

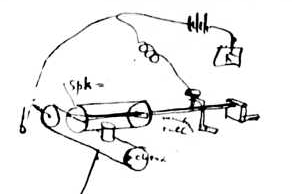

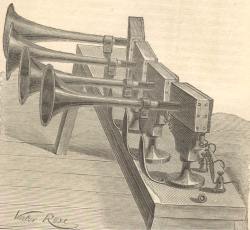

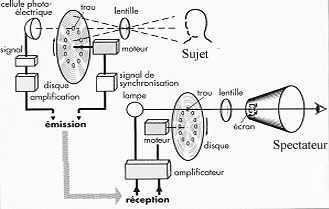

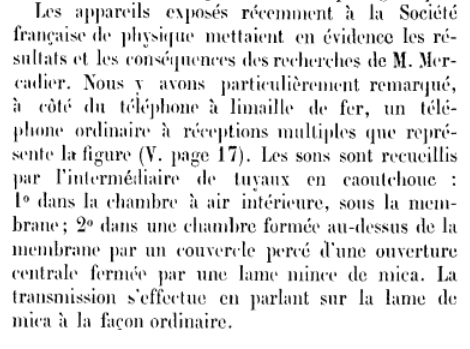

TÉLÉGRAPHIE MUSICALE À PARIS.

On propose maintenant d'utiliser à Paris le système de télégraphie musicale de La Cour, en liaison avec le projet de M.Bourbouze d'envoyer des messages télégraphiques sans fil. M. Bourbouze a eu l'idée, pendant le siège de Paris en 1870, de se servir de la Seine comme d'un conducteur, de manière que la ville assiégée puisse communiquer avec les provinces sans que l'ennemi s'en doute. Des essais ont effectivement prouvé que le plan était réalisable, mais avant qu'il puisse être mis en pratique, l'armistice a été déclaré, et le dispositif est devenu inutile. M. Bourbouze a récemment présenté de nouveau son idée et propose d'utiliser l'eau des canalisations de la ville comme conducteur. Chacun ayant l'appareil simple nécessaire pourrait alors apprendre à télégraphier pour lui-même. Chaque maison serait une station, et n'importe quel citoyen pourrait converser avec des amis dispersés dans tous les quartiers de la ville sans bouger de son domicile. A ce projet quelque peu optimiste, il y a une objection fatale : c'est que le résultat serait une nouvelle Babel ; car des centaines de personnes télégraphieraient simultanément, et à moins que chaque dépêche n'ait une caractéristique facilement reconnaissable, une confusion inextricable s'ensuivrait.

Comme indiqué au début, on suggère que le télégraphe musical de M. La Cour pourrait fournir un moyen de transmettre des dépêches distinctes. L'invention a été décrite récemment dans le 'SUPPLÉMENT SCIENTIFIQUE AMÉRICAIN', mais les gravures ci-jointes, que nous tirons de 'La Nature', serviront à rendre son mode de fonctionnement plus clairement compréhensible...

En 1870 Alfred Niaudet neveu de Mr Louis Bréguet , organisait le service télégraphique de l’armée du Rhin ; enfermé à Metz, il créa un système de communications aériennes pour tromper le blocus. Habillé en civil, il s’en échappait pour rejoindre les armées de la Défense nationale.

On ne va pas trader à revoir ce Mr Niaudet quelques années plus tard, contribuer à l'histoire qui nous intéresse : le téléphone.

1873 A cette date, le télégraphe est rattaché à l’administration des Postes.

Le 6 décembre, l’Assemblée Nationale vote la fusion de la poste appartenant au ministère des finances et du télégraphe au ministère de l’intérieur.

Celle ci ne deviendra effective que dans les années 1876 et 1877.

sommaire

Transmettre la parole à distance avec l'électricité

1854 Les travaux de Charles Bourseul,

alors ingénieur Français au télégraphe décrit

le concept de la téléphonie dans un article.

Le professeur allemand Philipp Reis, avait construisit

un instrument reproduisant des sons électriquement, mais suscitèrent

pourtant peu d'intérêt.

Il faudra attendre encore 20 ans et les travaux de A.G.

Bell pour réaliser le premier appareil de téléphone

breveté à cette époque .

Bien avant 1876 les téléphones

acoustiques étaient d'usage dans beaucoup de maison, propriétés,

bureaux, entreprises ... pour communiquer d'un point à un autre

sur une courte distance : voir la page "Téléphone

acoustique".

En France, ce fut une tête couronnée qui

affirma l'existence et vanta le mérite de la nouvelle découverte

issue du génie américain A.G.Bell.

L'Empereur du Brésil, don Pedro I er, qui venait de visiter

l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876 , et avait été

mis par l'inventeur au courant de tous ses travaux, il arriva à

Paris, à la fin de l'année 1876.

Dans Les

Annales Télégraphiques de 1876 , l'administration

des télégraphes n'est pas très bavarde, voici ce

que l'on peut lire page 613 :

Télégraphe parlant

On fait certain bruit depuis quelques jours autour d'une « véritable

merveille télégraphique », pour employer l'expression

dont on s'est servi.

On viendrait de découvrir tout dernièrement le moyen de

transmettre la parole à des distances quelconques. Il suffirait

de parler a portée

du télégraphe pour se faire entendre d'un bout a

l'autre de l'Europe. On chanterait a New-York et l'on entendrait à

Londres.

Le morceau de musique joué à Paris serait entendu à

Vienne, et réciproquement. On pourrait, avec un fil télégraphique,

faire assister toute la province a l'audition d'un opéra nouveau,

— de la vraie musique de chambre, cette fois —

Rien n'empêcherait de louer son fil télégraphique

et d'entendre a domicile le meilleur orchestre du monde. J'en passe...

L'avenir nous réserve très-vraisemblablement de pareilles

surprises; mais n'allons pas si vite.

La nouvelle est vraie en principe : on peut transmettre des sons par un

fil électrique; on peut même reproduire, tant bien que mal,

à distance, une mélodie, c'est exact; la nouvelle est vieille,

et il n'est pas inutile de rétablir les faits sous leur véritable

jour.

Après l'exposition de Philadelphie ou l'on dévoile

au monde le téléphone de Bell, la nouvelle se propage

vite par la presse d'abord aux Usa, dans les journaux locaux, puis en

Angleterre, en Allemagne et enfin France dans la presse scientifique comme

"Les Annales Télégraphiques", dans des rapports

de scientifiques comme celui du plus illustre Th.

Du Moncel , de même dans les nombreuses conférences

que Bell organise.

Les articles publiés dans les numéros du

25 Mai et du 25 Juin 1877, pages 559 et 596, du "Le journal télégraphique",

revèlent tardivement aux scientifiques les progrès en télégraphie,

les noms et travaux de Reis et Paul de la Cour :

En 1860, Philipp

Reis, a produit un "téléphone"

qui pouvait transmettre des notes de musique, et même un mot ou

deux zézayant ; et une dizaine d'années plus tard, M. Cromwell

Fleetwood Varley, F.R.S., un électricien anglais connu, a breveté

un certain nombre de dispositifs ingénieux pour appliquer le "téléphone

musical" pour transmettre des messages en divisant les notes en signaux

courts ou longs, après le code Morse, qui pourrait être interprété

par l'oreille ou par l'œil en leur faisant marquer un papier en mouvement.

Ces inventions n'ont pas été mises en pratique ; mais quatre

ans après, Herr Paul la Cour, un inventeur danois, a expérimenté

un appareil similaire sur une ligne de télégraphe entre

Copenhague et Fredericia dans le Jutland. Dans celui-ci un diapason vibrant

interrompait le courant qui, après avoir traversé la ligne,

traversait un électroaimant, et attirait les branches d'un autre

diapason, lui faisant frapper une note comme la diapason émetteur.

En brisant la note à la station émettrice avec une touche

de signalisation, le message était entendu comme une série

de bourdonnements longs et courts. De plus, les bourdonnements étaient

amenés à s'enregistrer sur papier en transformant le récepteur

électromagnétique en relais, qui actionnait une imprimante

Morse au moyen d'une pile locale

Dans la revue

"Le monde illustré" du 17 Mars 1877

on annonce brièvement ce nouveau procédé de communication

.

Agrandir

Agrandir

Durant toute l’année 1877, Graham Bell va

assurer la promotion de son invention. A Salem (Massachusetts) devant

600 personnes il discute ave un interlocuteur de Boston, situé

à 22 kilomètres. L’expérience, qui a un grand

retentissement, est rapportée par le journal américain «The

Scientific», relayé en France par « Le Siècle

» qui conclut : « ... On entendait tousser, chanter, on

reconnaissait la voix des personnes. Bref, toute la gamme des sons humains

peut être transmise par le fil électrique ».

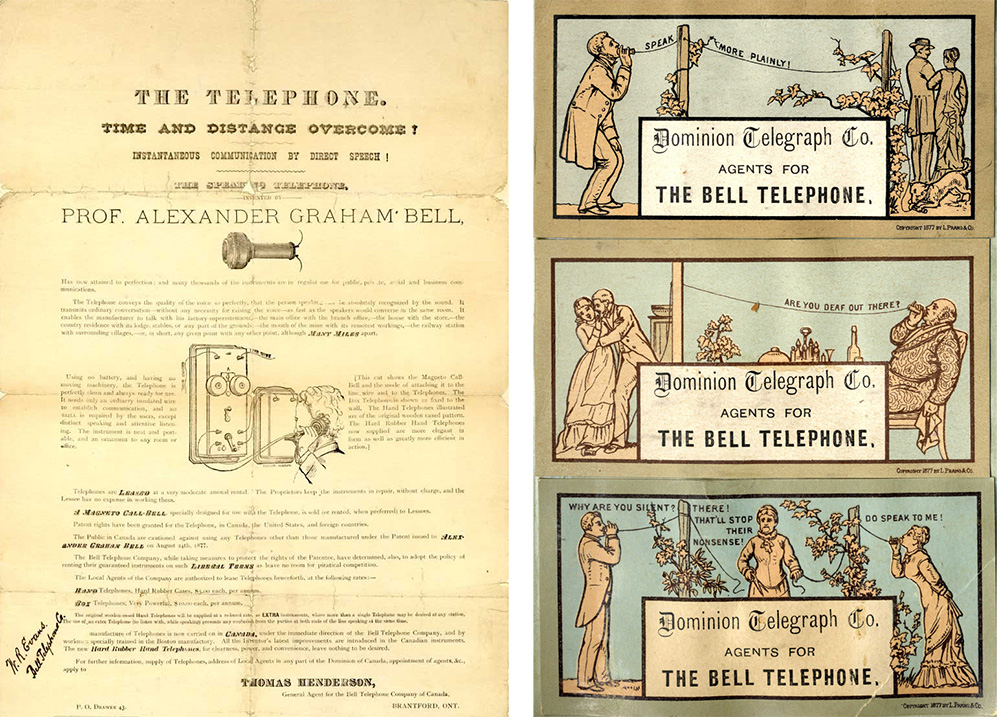

Au Usa, depuis mai 1877 commence alors

l'essor du téléphone quand Bell présente au public

son invention sous une nouvelle forme imaginée par le professeur

Preece : "the Hand Telephone" ou

"Téléphone à Main" aussi appelé

"butterstamp" aux Usa.

Bell Bell |

|

Après des mois d'améliorations et d'expositions publiques de son invention aux États-Unis, Alexander Graham Bell se marie le 11 juillet 1877 à Cambridge, dans le Massachusetts. Son épouse, Mabel, était la fille de Gardiner Green Hubbard, un sponsor de longue date de son travail, qui seulement deux jours auparavant avait été élu administrateur de la nouvelle Bell Telephone Company..

Après avoir créé la Bell Telephone

Company, Graham Bell, soucieux de protéger son invention, s’embarque

pour l’Europe le 4 août 1877 pour y déposer ses brevets.

Première étape, Plymouth, où il présente son

appareil à une assemblée de scientifiques anglais remplis

d’admiration devant son fonctionnement.

Le couple Bell s'embarqua pour l'Angleterre, emportant

avec eux une réserve de téléphones pour ce qui était

censé être un court voyage de noces comprenant quelques activités

promotionnelles, mais la grossesse précoce de Mabel rendait conseillé

un séjour plus long. Ils ne furent de retour en Amérique

– avec leur petite fille – que le 10 novembre 1878.

Pendant ce temps, les Bell s'installèrent à

Londres, mais les conférences et les engagements commerciaux de

l'inventeur l'amenèrent dans de nombreux endroits en Grande-Bretagne

et en Irlande, ainsi que – il s'est avéré – à

Paris, à au moins trois reprises.

Ce qui suit est un bref compte rendu de ces voyages, s'appuyant en grande

partie sur les informations contenues dans les lettres familiales mises

à disposition sur Internet par la Bibliothèque du Congrès

des États-Unis. On tente de replacer ces voyages dans le contexte

auquel ils appartiennent, c'est-à-dire les débuts de l'histoire

du téléphone en France.

En Europe, l'épopée du téléphone commence

d'abord en Angleterre, au retour de l'exposition de Philadelphie,

Sir W. Thomson (Britannique).

présente le téléphone de Bell comme la "merveille

des merveilles", au sein de l'association britanique réunie

à Glasgow en septembre 1876.

Très impressionné par la découverte

de Bell et la démonstration

auquel il assista le 25 juin 1876 à

l'Exposition universelle de Philadelphie, Sir William Thomson,

obtint une nouvelle démonstration en privé le lendemain

et avant de s'embarquer pour l'Angleterre, il est passé par Boston,

c'est la que Bell lui a donné un ensemble de téléphones

comme ceux qu'il avait vus à Philadelphie, c'est à ce moment

que commence l'aventure du téléphone en Europe.

Si on relit la presse française de l'époque dans le Petit Parisien du 31 mars 1877, on y découvre les premiers propos sur le Téléphone

| GAIS PROPOS On annonce une merveilleuse découverte : la sécurité des maris en voyage, la tranquillité des femmes jalouses, la joie des hommes politiques et des diplomates ! Demandez, mesdames et messieurs, demandez le téléphone. Bien entendu, la chose nous vient d'Amérique, cette terre féconde en inventions, en attractions de toute sorte. Il n'a pa suffi à l'Amérique d'inonder l'Europe de clowns et de doctoresses, d'acrobates et de Barnums; non contente de faire désolations à Oifenbach et à Blondin, de donner un asile aux Mormons et à quelques douzaines de sectes également bizarres, elle vient d'inaugurer le téléphone. L'expérience a été, parait-il concluante. On donnait un concert à New-York et les exécutants étaient à Philadelphie. Eh bien! mesdames et messieurs, interrogez les dilettantes qui assistaient au concert; personne n'a perdu la moindre vocalise de la prima donna le plus léger trille du ténor; aucune nuance de l'ophicléide n'est restée en route; tous les mugissements du violoncelle sont arrivés à destination avec une exactitude parfaite. Très sérieusement, le téléphone offre d'inépuisables ressources. Un mari soupçonné par sa femme se prétend-il obligé de passer toutes les soirées à son ministère ? Madame installe subrepticement un téléphone communiquant avec le bureau conjugal, et acquiert bientôt la conviction que l'infidèle n'y met jamais les pieds. Pas le plus léger bruit qui signale la présence du coupable. Le bureau reste vide, le téléphone n'apporte aucun son. Un jeune étudiant en droit affirme t'il à sa famille qu'il travaille toute l'après-midi, chez son répétiteur ? Ici, encore, l'emploi du téléphone est indiqué. Qne M. de Lorgeril éprouve un pressant besoin d'assurer le roi de son dévouement, que M. de Rajuste veuille mettre-son cœur enflammé aux pieds du Saint-Père, ces honorables pourront se satisfaire, sans le moindre déplacement, sans frais de voyage le téléphone ne sera-t-il pas là . Et quelle admirable application du nouvel instrument au régime parlementaire. Sans se déranger, sans affronter un aréopage toujours inquiétant, le député prononcerait un discours au milieu de ses électeurs charmés et attendris il parlerait à Brives, à Dunkerque ou à Landernau, et le téléphone porterait ses paroles à Versailles, où elles seraient recueillies par les sténographes. Le même appareil transmettrait la réponse de l'adversaire. MM. Mitchel ou Tristan Lambert interrompraient, M. Grévy les rappellerait à l'ordre, toujours par téléphone. Au lieu d'orateurs à la Chambre, on aurait ainsi des orateurs en chambre, une forme nouvelle du parlementarisme. A la rigueur, un député empêché par un enrouement ou par une partie de pêche, pourrait se faire remplacer par quelqu'un de ses électeurs doué d'une belle voix de tambour :de ville ou le chantre de la paroisse. PIERRE BENOIT. |

Dans la presse technique, "Extrait

de l'exposé sur l'électricité de TH Du Moncel"

(en pdf avec les gravures)

Puis à peine un an plus tard en juillet

1877 , M. WH Preece, qui devint

plus tard Sir William Preece, ingénieur

en chef de la poste, avec Bell présentent le téléphone

à la British Association à Plymouth.

Dans la presse scientifique, en 1877-78,

voici ce qu'écrit Th. Du Moncel, notre Scientifique

Français

Ce téléphone, en effet, reproduisait les mots articulés,

et ce résultat dépassait tout ce que les physiciens avaient

pu concevoir. Cette fois ce n'était plus une conception que l'on

pouvait, jusqu'à preuve contraire, traiter de fantastique : l'appareil

parlait, et même parlait assez haut pour n'avoir pas besoin d'être

placé contre l'oreille.

Côté administration des Télégraphes, dans les

Annales

télégraphiques page 180-181 , page 218 à

224 on décrit les appareils de Bell en 1876, page 267 on reprend

les informations du journal officiel sur une liaison entre New-York et

Philadelphie, un peu de théorie sur le téléphone

de Bell et Varley page 537 à 542 , on parle déjà

des progrès comme le téléphone d'Edison,

page 548 à 551.

En pages 552 à 60 on décrit l'exposé de Preece

à Plymouth Angleterre ... l'administration s'intéresse

surtout à la télégraphie, ne voyant pas venir que

le téléphone va profondément changer le moyen de

communiquer.

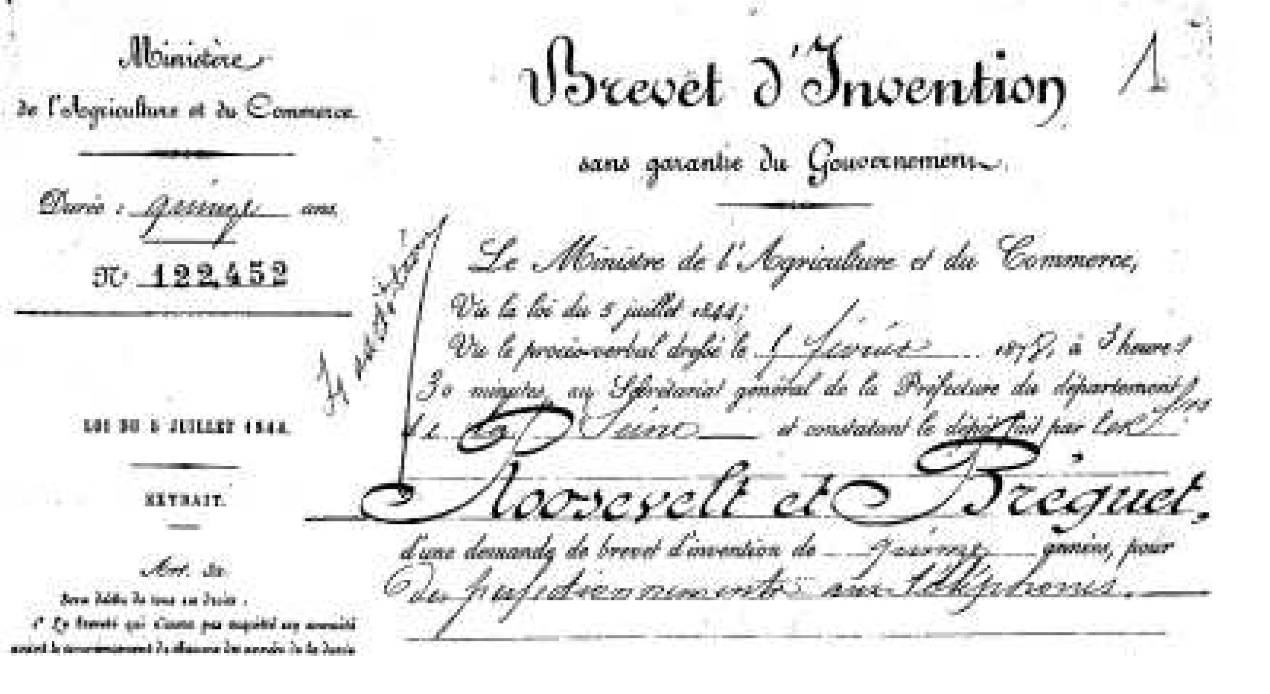

Le 25 Juillet 1977 Bell déposera le brevet no 119 626 en France , "pour des perfectionnements dans la téléphonie électrique ou la transmission des sons comme dépêches télégraphiques, ainsi que dans les appareils téléphoniques.

C'est aussi la revue scientifique "Le journal télégraphique" du 25 septembre 1877 qui présente cette découverte

| La téléphonie. Le Journal télégraphique a déjà à plusieurs reprises entretenu ses lecteurs des expériences faites dans des directions différentes par MM. Elisha Gray, Graham Bell et Paul la Cour pour développer l'idée primitive de Reiss sur la transmission du son par l'électricité. Les articles publiés dans nos numéros du 25 Mai et du 25 Juin derniers, pages 559 et 596, ayant fait connaître avec quelques développements les résultats des essais de M. La Cour, nous nous occuperons surtout ici des études des autres inventeurs parmi lesquelles, celles de MM. Graham Bell et Elisha Gray ont déjà obtenu des résultats remarquables. M. Bell s'est attaché plus spécialement à perfectionner son instrument en vue de la reproduction de la voix humaine, tandis que M. Gray cherche d'une manière générale la reproduction du son ou le perfectionnement du système électro-harmonique. Aucun des deux inventeurs n'exclut, d'ailleurs, les expériences spéciales faites par l'autre. M. Graham Bell a organisé dans différentes villes des Etats-Unis des séances publiques où des phrases de conversation et des discours tout entiers sont transmis par le fil télégraphique. Dans d'autres occasions il a transmis des mélodies et autres productions musicales. D'après le Télégraphie Journal, vol. V, page 65, M. Bell a fait à Salem sur son système une conférence que son appareil téléphonique reproduisait en même temps à Boston, soit à une distance de 29 km. On prétend même que l'auditoire de Boston aurait entendu, quand l'orateur a cessé de parler, les applaudissements de l'auditoire de Salem. Le 23 du même mois des expériences semblables auraient été faites également avec succès entre les deux mêmes villes, non plus avec la parole humaine, mais avec un orgue et avec un cornet. Un peu plus tard, elles furent tentées sur une plus grande échelle entre Boston et Providence, avec des circuits de 190 et de 240 kilom. D'après le Journal of the telegraph (vol. X, pag. 100,102 et 107), les essais auraient rencontré alors beaucoup plus d'obstacles que sur des lignes courtes. L'on serait parvenu cependant à distinguer les paroles et même à reconnaître les particularités de timbre de voix de différents orateurs. L'imprésario Strakosch, dont le nom est bien connu aussi en Europe, s'est déjà emparé de la nouvelle invention. Il a donné dans différentes grandes villes des Etats-Unis des concerts où, en dehors des productions musicales ordinaires, il a fait entendre des morceaux exécutés dans une autre ville et transmis par l'appareil téléphonique. Les résultats ainsi obtenus ont encouragé un riche particulier, M. Williams, à faire établir entre ses propriétés la première ligne expressément affectée à la téléphonie. Cette ligne dont l'étendue est de 8 kilomètres fonctionnerait très-bien et permettrait d'entretenir à cette distance une conversation aussi facilement que si les interlocuteurs se trouvaient dans la même pièce. Quant aux dispositions de l'appareil téléphonique de Bell, voici la description qu'en donne M. Cardarelli dans Elettricista (tome lor, page 56). « L'appareil transmetteur se compose essentiellement d'un petit tube en laiton, d'un diamètre de 7cm. Une des ouvertures est fermée par une membrane tendue extrêmement mince au milieu de laquelle est collé à l'extérieur un petit disque de fer doux de forme ronde ou allongée. Ce petit disque est placé tout près des pôles d'un électro-aimant à une distance que des vis micrométriques permettent de régler à volonté. L'appareil est disposé de façon qu'on puisse parler dans le tube. Le fil de la bobine de l'électro-aimant communique avec la ligne et par celle-ci avec le récepteur à l'autre station. Le récepteur est également très-simple; il se compose d'un électro-aimant à une seule bobine, enfermé dans un tube de fer qui, entre autres fonctions, a pour effet de condenser l'intensité du champ magnétique. L'ouverture du tube de fer est fermée par une feuille de fer doux très-mince fixée par un seul point au tube qui dans toutes ses autres parties peut vibrer librement. Cette feuille mince de fer est influencée par les courants qui traversent la bobine de l'électro-aimant et répète par conséquent les vibrations de la membrane du transmetteur. Les deux appareils, le transmetteur et le récepteur, sont montés sur des caisses de résonnance pour renforcer le son. « Quand une parole où note est émise dans le tube par la voix ou l'instrument, la membrane vibre à l'unisson avec elle et le morceau de fer doux: en face de l'électro-aimant vibre également et induit dans ce dernier une série de courants électriques qui passent par là ligne et la bobine de l'électro-aimant du récepteur de la station de réception. La feuille mince de fer doux du récepteur est aimantée et désaimantée à l'unisson avec les vibrations de l'air dans le tube du transmetteur. Ainsi le son ou la parole articulée se transmet fidèlement d'une extrémité de la ligne à l'autre ». D'un autre côté, MM. Cecil et Léonard Wray (Télégraphie Journal, vol. V, page 38) ont récemment imaginé une nouvelle forme de téléphone que l'on peut considérer comme inspirée directement par l'invention primitive de Reiss. Dans leur système, MM. Wray font usage d'une membrane intermédiaire entre la voix et la membrane de transmission. Cette dernière consiste en une feuille mince de gutta-percha au milieu de laquelle est fixée une petife rondelle de platine portant deux fils de cuivre recourbés et plongeant dans deux godets remplis de mercure. La rondelle peut ainsi être mis en communication continue avec un pôle d'une pile sans que la membrane soit en aucune façon gênée dans ses vibrations. Au-dessous de la rondelle est une pointe en platine à une distance qui peut être réglée par une vis micrométrique, de façon qu'à chaque oscillation de la membrane la pile soit fermée et ouverte une fois. Le récepteur se compose de deux électro-aimants juxtaposés avec des noyaux libres d'un côté qui reproduisent les vibrations de la membrane. Le son est également renforcé par une disposition de résonnance. Malgré les beaux résultats obtenus de nos jours avec la téléphonie, il nous paraîtrait encoire prématuré de se prononcer dès maintenant sur son application pratique et durable. L'avenir nous dira prochainement, sans doute, si ce nouveau mode de communication électrique est appelé à sortir des limites des succès de cabinet et des expériences de curiosité, pour entrer dans le domaine plus vaste de l'exploitation pratique qui subirait alors une transformation radicale. |

sommaire

A la réunion annuelle de l'association Britannique

(BAAS) à Plymouth au mois de septembre 1877,

on apprit les progrés fait depuis et W.Preece,

avec la participation de Bell, ils firent la première démonstration

pratique avec la fameuse paire de Hand-Téléphones amené

par WH Preece.

Dans le bulletin scientifique du journal, le Phare de

la Loire, on peut lire :

« C’est Monsieur Breguet qui a joui du précieux avantage

de tenir entre ses mains et d’essayer, à son aise, le téléphone.

Pareil à saint Thomas, il a pu croire parce qu’il a vu et

touché. Aussi s’est-il empressé de faire part à

l’Académie des Sciences de l’étonnement que lui

a inspiré le merveilleux appareil américain, non seulement

par les résultats incroyables obtenus, mais aussi par la simplicité

des organes qui le composent. La pureté de la voix humaine et ses

nuances sont si bien conservées que l’on peut reconnaître

la voix de la personne qui parle »

39

quai de l’Horloge Paris

39

quai de l’Horloge Paris

Puis début novembre 1877 Breguet installe

le téléphone dans ses ateliers du 39 quai de l’Horloge

pour que tout le monde puisse l’essayer :

« Nous eûmes le plaisir de voir l’atelier de M. Breguet

et le cabinet de travail où se trouvait alors le seul téléphone

double qu’on connût en France. M. Breguet nous fit voir l’appareil

et nous pûmes assister à une expérience concluante.

On prévint par une sonnerie les ouvriers qui se trouvaient au troisième

étage. Ils prirent tour à tour le téléphone

en mains et communiquèrent dans le cabinet de travail leurs impressions,

des appréciations sur la température ; ils lurent des fragments

de journal, comptèrent, et enfin l’un d’eux, qui avait

une jolie voix, électrisa positivement, sans jeu de mot, le grand

air de ‘La Fille de Madame Angot’. La voix sortit de l’instrument

un peu nasillarde, mais fort nette, et avec ses nuances les plus faibles.

C’était stupéfiant ! Beaucoup de hauts personnages,

de magistrats, de littérateurs, de généraux, furent

reçus par Monsieur Breguet et l’écoutèrent avec

attention, curieux surtout de voir le téléphone. Après

avoir vu par eux-mêmes, après avoir parlé, chanté

eux-mêmes, ils s’en allaient satisfaits et émerveillés

».

La Maison Breguet du quai de l’Horloge ne désemplit pas pendant

qu’Antoine expérimente le téléphone devant ses

amis académiciens, et des représentants de diverses sociétés

savantes. Les commentaires sur les résultats sont unanimes : «

c’est merveilleux ».

Enfin, le 2 novembre 1877, Alfred Niaudet, le cousin d’Antoine,

présente officiellement le téléphone Bell à

la société française de physique. Les nombreuses

démonstrations sont irréfutables mais un peu décevantes

sur le plan technique car les conversations sont perturbées par

le brouhaha de la foule présente.

Graham Bell charge alors Antoine Breguet et Cornelius Roosevelt, un ingénieur

électricien d’origine américaine, de faire connaître

le téléphone en France. En premier lieu, Antoine Breguet,

soucieux de préserver la réputation de haute qualité

de la Maison, améliore l’aspect extérieur du téléphone.

On peut lire dans le Petit Journal :

« L’industrie parisienne, si délicate toujours, n’a

pas tardé à faire une jolie chose d’un assez gros bilboquet,

et le téléphone que nous a montré Monsieur Breguet

est véritablement un joli petit objet, quand on le compare à

l’appareil rustique apporté de Londres ».

En se lançant dans l’industrie du téléphone,

la Maison Breguet n’aura de cesse d’en améliorer les

performances, l’aspect pratique et l’esthétique

A. Niaudet termine en annonçant que M. Bell lui avait formellement

promis de venir bientôt à Paris et d’y prendre la parole

dans une réunion scientifique. Ce sera une fête pour les

admirateurs de l’heureuse invention du téléphone.

Téléphone Bréguet

Téléphone Bréguet

Entre temps le beau père de Bell G. Hubbard envoi à A. Graham Bell qu'il surnommait Alec, un courrier de recommandations et principalement de joindre le nouveau partenaire pour la France

|

Cher Alec : Vos deux "gribouillis" sont arrivés

hier. M. Pollok dit de ne pas retirer de brevets à

l'étranger avant d'en faire la demande ici, car ce faisant,

vous faites dépendre ce brevet de la durée de vie

du brevet anglais et raccourcissez sa durée de vie de trois

ans. Nos brevets durent dix-sept ans l'anglais pour quatorze ans

seulement. Nous nous en sortons très bien avec les téléphones.

De nouvelles commandes arrivent tous les jours. M. Roosevelt navigue demain. J'espère

que vous n'avez rien fait en France, je pense que vous aimerez

beaucoup M. Roosevelt et que l'arrangement vous plaira. Il

dépend de votre approbation. Je suis toujours à toi. Gardiner G. Hubbard. |

Les premières démonstrations en France

se font au Congrès Scientifique du Havre en septembre 1877

| Plusieurs savants venant de Plymouth (Angleterre)

sont présents au Congrès Scientifique du Havre qui se

tient peu après les séances de l'Association Britannique

en aout 1877 comme raconté ci dessus. . "Ils ont assistés aux expériences de M. Bell, ils ont fait fonctionner eux-mêmes le téléphone. Ils ont pu converser avec des amis, à une distance de plusieurs centaines de mètres, et ce n'est pas sans une légitime émotion qu'ils reconnaissaient la voix de ceux qui parlaient au loin, en approchant l'oreille de l'ouverture du Téléphone à la station d'arrivée" (La Nature, 1877). En septembre 1877, les frères Alexandre et Louis Poussin, deux industriels Elbeuviens (de la ville d'Elbeuf, Seine-Maritime, France), lisent dans le journal scientifique "la Nature" un article donnant la description d'un "admirable instrument appelé le Téléphone inventé par le professeur américain Monsieur Graham Bell"(voir i dessous). Les frères Poussin, très intéressés par les nouvelles applications de la science, se rendent à Paris pour rencontrer Antoine Bréguet. Emporté par l'enthousiasme de celui-ci qui vient de déclarer à l'Institut : "depuis que j'ai ce magique petit instrument, je ne dors plus", ils demandent à A.Breguet de construire sur ses indications (sous licence C.Roosvelt) une paire de téléphones. Après l'avoir expérimenté, ils décident d'en faire profiter les membres de la Société Industrielle d'Elbeuf. Cette société, créée par leur père en 1857, réunit tout ce que la ville compte de notables, industriels et commerçants. En décembre 1877 l'Industriel Elbeuvien écrit :"aujourd'hui, un téléphone est à la disposition des membres de la Société Industrielle qui pourront ainsi confirmer tout ce que nous avons déjà dit de cet appareil extraordinaire". Le président de la société, Monsieur Pelletier, s'empresse de nommer une commission chargée d'étudier l'appareil. Cette commission organise le 11 décembre 1877 une expérience décisive : un téléphone Bell est installé dans le local de la société, un fil d'une longueur d'environ six cent mètres va sur la tour Saint-Jean et revient vers un deuxième Téléphone situé dans une autre pièce de la société. Les expériences faites hier ont parfaitement réussi. A une très grande distance et dans deux pièces fermées, la commission, divisée en deux groupes, a pu correspondre. La parole, un peu affaiblie à la vérité, est parfaitement claire et permet même de distinguer la personne qui parle. Tous les sons, toutes les syllabes s'entendent parfaitement bien. Une boîte à musique dont les sons sont assurément peu intenses, placée à l'une des stations, a fait entendre à l'autre extrémité les mêmes sons, avec la plus grande pureté, et l'on distinguait même très bien le timbre de l'instrument. L'audition était la même que si la boîte à musique avait été placée à quelque distance de l'oreille" (l'Industriel Elbeuvien, décembre 1877). |

Les téléphones fabriqués par sa société

ont précédé Bell en France. Une correspondance de

fin octobre et début novembre 1877 indique que son beau-père

en avait envoyé un carton à un certain Le Gay, au 3,

rue Scribe à Paris, destiné aux « agences scandinaves

et autres ». Mais ni Niaudet ni Breguet n'était au courant

de cette livraison.

(Dans la lettre de Hubbard à Bell, 2 novembre 1877. Ce «

Chal Le Gay, pour lequel Hubbard avait demandé à Bell le

13 novembre d'envoyer cinquante appareils supplémentaires, pour

fournir à plusieurs personnes des téléphones pour

essai, est peut-être le marchand parisien Charles Le Gay, mentionné

, en ce qui concerne les exportations de vin vers les États-Unis,

dans le livre Franco-American Commerce / Statements and Arguments in Behalf

of American Industries. Against the Proposed Franco-American Commercial

Treaty, San Francisco, 1879. Il peut également être le même

personne dont le décès a été rapporté

par le New York Times du 10 janvier 1909 : « Paris 9 janvier –

Charles Le Gay, ancien Américain, qui vivait à Paris depuis

quelques années, et qui est décédé ).

Le 10 décembre 1877, une expérimentation téléphonique

est tentée avec succès entre Bordeaux et Margaux

(distantes de 25 km) et Bordeaux et Soulac (distantes de 95 km) par la

Société Industrielle où les paroles, les voix, et

les musiques émises de chaque extrémité sont audibles

et compréhensibles par l'autre extrémité de chaque

liaison.

La Ville de Rouen découvre le Téléphone le

12 décembre 1877

( vous pouvez lire le compte rendu dans le

Bulletin 1877 de la Société industrielle de Rouen de

cette présentation)

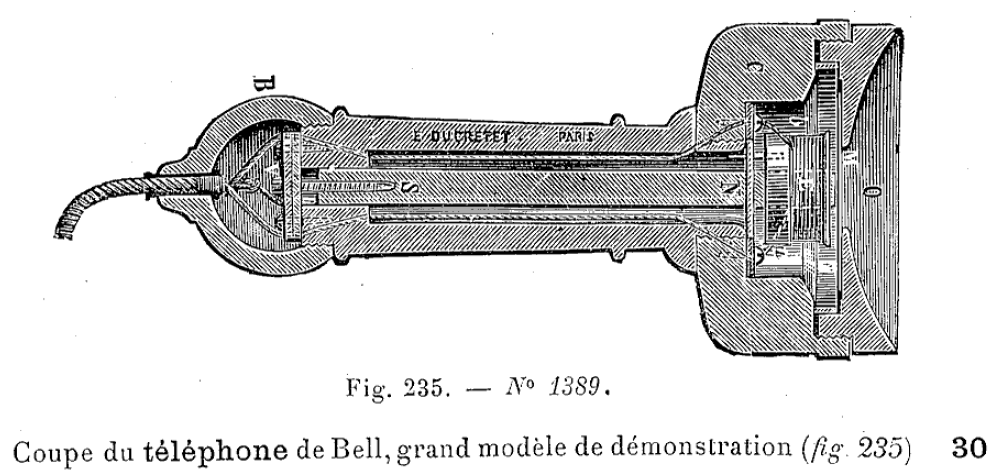

| Messieurs Gouault et Dutertre,

membres de la Société Industrielle de Rouen, présentent

le Téléphone Bell lors d'une conférence publique

organisée dans la grande salle de l'Hôtel de ville de

Rouen (Seine-Maritime, France). La Société Industrielle de Rouen se définit à l'époque comme "une association ouverte à toutes les bonnes volontés, étudiant les applications des découvertes de la science, cherchant à propager l'instruction technique, s'efforçant de vulgariser les procédés industriels, en un mot, travaillant à faire la lumière ". Elle regroupe près de 700 membres de toutes origines, chaque département français est représenté ainsi que la plupart des pays étrangers (Etats-Unis, Russie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Belgique, Hollande,...). Monsieur Gouault présente l'appareil : "le Téléphone que je vais décrire et expérimenter est le cornet acoustique portatif. Il remplit les fonctions alternatives de transmetteur lorsqu'il reçoit la voix, et de récepteur lorsqu'il l'apporte à l'oreille. Cet appareil se compose d'un pavillon, destiné à recevoir la bouche ou l'oreille. Derrière ce pavillon, une membrane métallique en fer doux, de un à deux dixième de millimètres d'épaisseur, est tendue entre deux pinces annulaires en bois réunies par des vis en cuive. Cette membrane est l'appareil vibrant destiné à recevoir l'impulsion de la parole ou à la reproduire. Derrière cette plaque, et à une distance mesurée par une fraction de millimètre, se trouve un système composé d'une bobine entourée d'un fil de cuivre isolé et d'un aimant central. Les deux fils de la bobine ressortent de la gaine en bois de l'appareil par deux bornes ; l'un est mis en communication avec un fil télégraphique aboutissant au récepteur ; l'autre est conduit à la terre, comme dans les appareils télégraphiques ordinaires" (Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 1878). Cette description très scientifique cède parfois la place à une description plus terre à terre : "l'appareil de Monsieur Graham Bell se compose essentiellement de deux parties ayant assez l'aspect des patères en bois qui servent à retenir les draperies" (le Journal de Rouen, 1877). Monsieur Gouault donne ensuite le principe du Téléphone : "le premier principe, d'ordre philosophico-physiologique, est antérieur à Bell ; le second principe, d'ordre purement physique, était connu de la science et était implicitement renfermé dans la loi de Lentz. Bell a eu le bonheur d'en trouver le premier, je crois, une application pratique". Enfin Messieurs Gouault et Dutertre réalisent une série d'expériences qui réussissent parfaitement. Ils montrent qu'il est possible d'entretenir une conversation à distance, un deuxième poste étant installé dans l'hôtel de la gendarmerie, à plus de 300 mètres de la salle de conférence. Ils présentent également leurs essais sur de longues distances : le petit appareil que vous avez sous les yeux a été expérimenté par Monsieur Dutertre et moi-même jusqu'à 300 kilomètres de résistance locale. Monsieur Bréguet affirme avoir perçu les sons que transmet le téléphone avec des résistances de 1000 kilomètres ! Les expériences faites sur des fils de lignes ont été moins concluantes, en raison même de la grande sensibilité de l'appareil. C'est qu'en effet les fils voisins des lignes télégraphiques, soumis à des courants électriques intenses, agissent par induction sur le fil télégraphique. Ces courants induits se superposent à l'action principale du Téléphone et la troublent d'une manière sérieuse. C'est ainsi que lors d'une expérience opérée sur un fil de ligne de l'Etat, j'ai entendu très distinctement, superposés à la voix transmise, les bruits donnés par trois télégraphes ordinaires du service. On reconnaissait très nettement le fonctionnement d'un Morse, d'un Bréguet et d'un Hughes. En dehors de ces actions et de ces inconvénients extérieurs qu'un service général téléphonique ne comporterait pas, la transmission par l'appareil de Bell se fait, sur les fils de ligne, à des distances importantes. On peut citer les expériences faites il y a quelques semaines, entre Paris et Mantes, à une distance de 58 kilomètres, lesquelles ont parfaitement réussies". Monsieur Gouault termine sa conférence en présentant ce que pourrait être les premières applications du téléphone : "il remplacera, dans un avenir rapproché, les tuyaux accoustiques des habitations privées et des manufactures. Il rendra de grands secours, en campagne, pour les services des avant-postes, des reconnaissances des aérostats militaires. On peut espérer même l'utiliser pendant les batailles, lorsqu'il sera devenu plus puissant. Il aura d'ailleurs toujours cet immense avantage de n'exiger la présence d'aucun télégraphiste, et de permettre, dans des cas graves, la relation directe du général en chef avec les commandants des camps engagés. Son emploi est dès à présent indiqué pour les expériences de tir au polygone, dans le but de remplacer l'espèce de langage télégraphique constitué par les sonneries au clairon. Enfin Monsieur Bell fait des recherches pour en réaliser l'application à la télégraphie transatlantique et il a la conviction d'y réussir dans un avenir très rapproché". Le lendemain, Monsieur Gouault organise une deuxième conférence pour le public. Dans son rapport annuel de janvier 1878, le président de la société s'en félicite : "la présence de la foule qui est venue entendre la conférence publique et gratuite a affirmé le succès que notre collègue avait eu la veille". Voici comment le Journal de Rouen relate la conférence : "l'orateur, après avoir rappelé qu'un simple jouet avait été le précurseur du téléphone, a présenté l'instrument et minutieusement décrit les pièces dont il se compose, puis il a cherché à exposer la manière dont se fait la perception des sons. Toutes les fois, a-t-il dit, que nos sens se trouvent placés dans des circonstances différentes, mais semblables par leur résultante matérielle, ils transmettent au cerveau les mêmes impressions, et notre individu se croit absolument dans des conditions identiques ; c'est ce qui fait que les amputés croient percevoir une sensation dans le membre qu'ils n'ont plus ; qu'avec le stéréoscope, nos yeux croient voir des objets en relief, en examinant une image plate. |

| La première liaison téléphonique,

le Premier Communiqué de Presse Le 18 décembre 1877, Monsieur Gouault, invité par la Société Industrielle d'Elbeuf, donne, "devant un auditoire d'élite, une conférence sur le Téléphone". Après avoir présenté l'appareil, il passe aux expériences. Voici comment le Bulletin de la Société Industrielle d'Elbeuf relate les faits : "au moyen des appareils de Messieurs Poussin, une communication a été établie entre le local de la Société Industrielle et l'Hôtel de Ville. Le conférencier et d'autres personnes ont pu converser avec les personnes placées dans ce dernier local. Des phrases ont été échangées ; la sonnerie d'une montre, produite à l'Hôtel de Ville, s'est faite entendre très distinctement dans la salle où avait lieu la conférence ; on a pu, de la même manière, entendre l'air et les paroles d'un couplet de chanson". Enfin, grâce à la complicité de l'Inspecteur des lignes télégraphiques de Rouen, Monsieur Gouault va soulever l'enthousiasme de son auditoire. Réalise-t-il alors qu'il va effectuer la première liaison téléphonique "commerciale" en Normandie et probablement le premier communiqué de presse français ? Le Téléphone Bell est alors relié par un fil qui, tiré du local de la Société Industrielle, rejoint le bureau télégraphique puis emprunte la ligne télégraphique Elbeuf - Rouen. Voici le commentaire du bulletin de la Société Industrielle : "une communication a pu être établie entre le local de la conférence et la guérite télégraphique de la gare Saint-Sever à Rouen, et vers 10 heures et demie du soir, Monsieur Gouault transmettait la dépêche téléphonique suivante : "Président Société Industrielle d'Elbeuf à Président Société Industrielle de Rouen. Une conférence très intéressante sur le téléphone a été faite ce soir à la Société Industrielle d'Elbeuf, par Monsieur Gouault, ingénieur. Mis en communication avec Rouen grâce à l'obligeance de Monsieur le Directeur des Télégraphes, le conférencier transmet cette dépêche oralement pour être communiquée aux journaux : un incendie qui menaçait de prendre de graves proportions s'est déclaré ce soir rue de l'Hospice. Un ouvrier a été sérieusement brulé au bras et à la poitrine. On est actuellement maître du feu". "Les termes de cette dépêche ont été répétés mot par mot, par la personne qui la recevait à Rouen : la transmission avait donc parfaitement réussie". A cette date on pouvait acheter une paire de téléphones pour la somme de 15 francs ce qui équivalait 2 jours de travail pour un ouvrier qualifié. |

Parallèlement,

fin 1877 , Cornelius Roosevelt

Américain (et cousin du futur Président des USA) qui a quitté

sa patrie en octobre 1877 pour s'établir en France; s'intéresse

aux applications de l'électricité, principalement au télégraphe,

multiplie les démarches auprès de l'administration des Postes

et Télégraphes pour obtenir une autorisation d'installer

un réseau de lignes privées et exploiter un brevet de "Télégraphe

de quartier" en mars 1877, qu'il n'obtiendra pas mais qui lui permettra

de bien connaître l'organisation des Postes et Télégraphes

et de rencontrer les grands directeurs.

Roosevelt informé sur l'invention du téléphone de

BELL, se rend à Washington pour rencontrer le beau père

de Bell, Gardiner Hubbard et lui propose d'acheter les droits français

de son brevet pour l'exploiter en France.

Bell accepte l'accord de Roosvelt et se mettra en relation avec A.

Niaudet (neveu de Mr

Louis Bréguet) qu'il rencontra en Angleterre à la

réunion de Plymouth, car Antoine Breguet

fils parle l'Anglais et est aussi membre de la " Society

of telegraph Engineers

sommaire Graham Bell charge alors Antoine Breguet et Cornelius

Roosevelt, de faire connaître le téléphone en France.

En premier lieu, Antoine Breguet, soucieux de préserver la réputation

de haute qualité de la Maison, améliore l’aspect extérieur

du téléphone. Ci dessous deux lettres de correspondance entre Bell et

Niaudet sont échangées, la première rédigée

par Alfred Niaudet, le 8 novembre 1877, quelques jours après la

première démonstration d’un téléphone

en France ; Au moment de son mariage, Bell avait fait de son beau-père

le seul dépositaire de ses droits de brevet dans les cinq pays

européens (Grande-Bretagne, France, Belgique, Allemagne et Autriche)

où il avait déposé ou était sur le point de

le faire. Une fois en Grande-Bretagne, où un agent avait déjà

été nommé, il devint de plus en plus préoccupé

par le développement du secteur téléphonique sur

le continent, en partie parce qu'il pensait que si Hubbard le plaçait

sous sa supervision, il pourrait obtenir un revenu supplémentaire

face à l'augmentation des dépenses familiales. Mabel était

certainement du même avis, comme le montre une lettre du 25 octobre

à sa belle-mère, Eliza Symonds Bell « Ensuite, il

y a ses brevets en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en

Italie. Tous sauf le dernier sous le contrôle de mon père

en tant qu'administrateur, mais bien sûr, quand il est si loin et

qu'il a tant de choses à occuper à la maison, il ne peut

pas gérer l'entreprise aussi bien que quelqu'un ici pourrait le

faire…

C'est donc A.Breguet qui présenta officiellement

le premier téléphone à la séance du

29 octobre 1877 de l'académie des sciences.

Voici comment un journaliste du quotidien " le Temps " relate

l'événement :

" le succès n'a pas répondu complètement aux

espérances des opérateurs. Les sons entendus étaient

peu distincts et les communications avec la salle du premier étage

beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'auraient été avec

un tube acoustique "

Antoine Bréguet qui connaissait

bien l'administration des P&T, réussit à organiser un

rendez vous entre A.G. Bell et Mr Pierret, le directeur

des Postes et Télégraphes (qui ne s'appelle pas encore

les PTT). Quelques jours plus tard,

On peut lire dans le Petit Journal :

« L’industrie parisienne, si délicate toujours, n’a

pas tardé à faire une jolie chose d’un assez gros bilboquet,

et le téléphone que nous a montré Monsieur Breguet

est véritablement un joli petit objet, quand on le compare à

l’appareil rustique apporté de Londres ».

En se lançant dans l’industrie du téléphone,

la Maison Breguet n’aura de cesse d’en améliorer les

performances, l’aspect pratique et l’esthétique.

Le 2 Novembre 1877,

en FRANCE , Alfred Niaudet et Antoine Breguet

expérimentent " le téléphone"

devant des membres de l'institut et du collège de France. Voici

un extrait de l'exposé

de A. Niaudet "Mémoires de la Société des

ingénieurs civils" : Volume 30 année 1877.

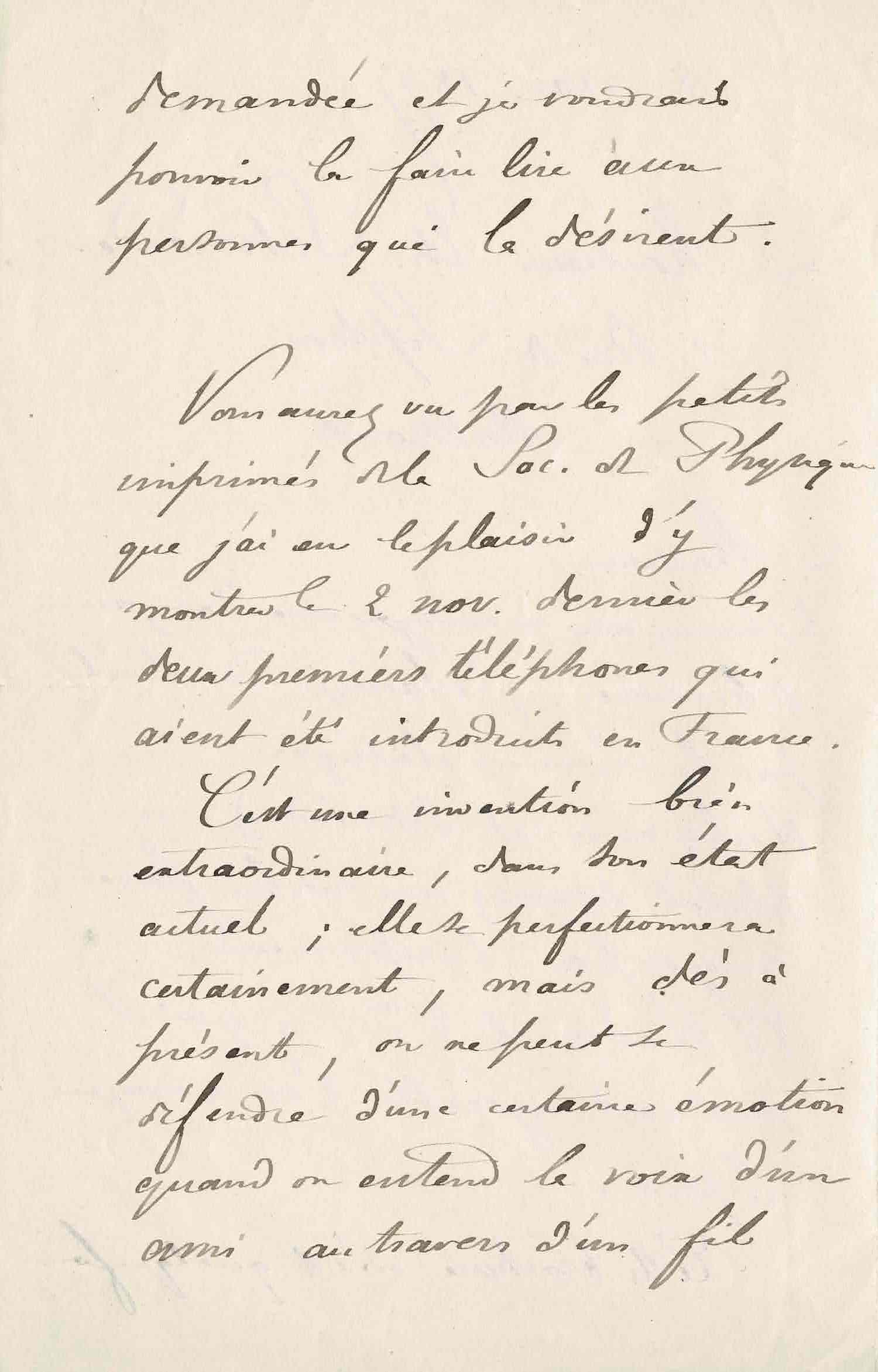

« Cher Monsieur, merci infiniment pour votre intéressante

lettre et pour les journaux que vous m’avez transmis. Je serai à

Paris pendant six ou huit jours et j’espère vous y rencontrer.

Je vous envoie un journal contenant les comptes rendus de ma conférence

ici. Les remarques de Sir William Thomson ont été si brillantes

qu’elles devraient certainement être traduites en français

– et auront un grand poids. En hâte, vôtre, sincèrement.

Alexander Graham Bell. »

La seconde écrite par Alexander Graham Bell le lendemain, 9 novembre,

à Alfred Niaudet. Lettre autographe signée au physicien

Théodore Schneider.

« Monsieur, Pourriez-vous m’envoyer une douzaine de brochures

(éclairage industriel par la lumière électrique –

Heilmann et Schneider) ou plutôt pourriez-vous me les faire envoyer

par l’imprimeur Vve Bader et Cie à qui il me serait agréable

d’en envoyer le prix. Cette brochure m’est quelque fois demandée

et je voudrais pouvoir la faire lire aux personnes qui la désirent.

Vous aurez vu par les petits imprimés de la Soc. de Physique que

j’ai eu le plaisir d’y montrer le 2 novembre dernier, les deux

premiers téléphones qui aient été introduits

en France.

C’est une invention bien extraordinaire, dans son état actuel

; elle se perfectionnera certainement, mais dès à présent,

on ne peut se défendre d’une certaine émotion quand

on entend la voix d’un ami au travers d’un fil télégraphique.

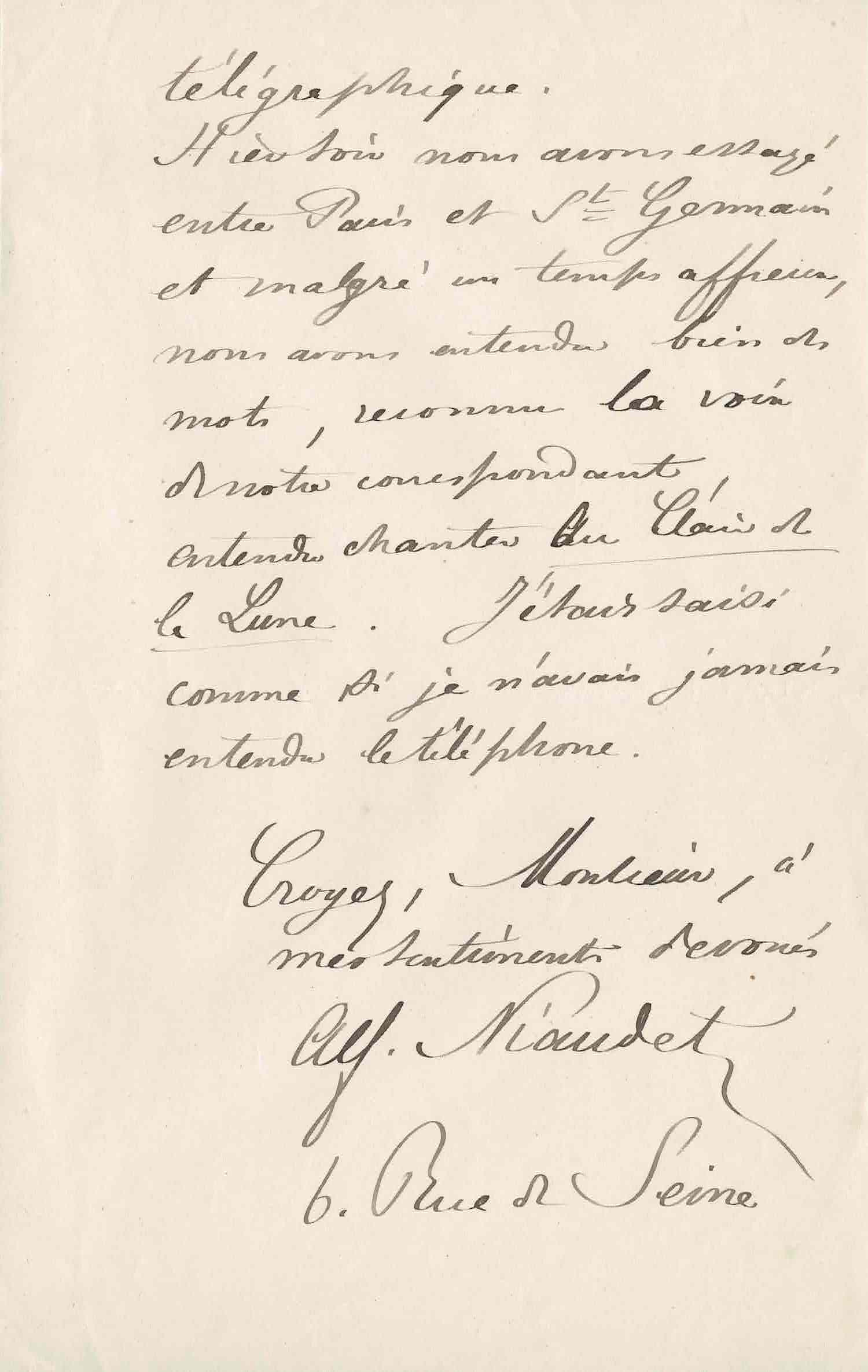

Hier soir, nous avons essayé entre Paris et St Germain et malgré

un temps affreux, nous avons entendu bien des mots, reconnu la voix de

notre correspondant, entendu chanter Au Clair de la Lune. J’étais

saisi comme si je n’avais jamais entendu le téléphone.

Croyez, Monsieur, à mes sentiments dévoués. Alf.

Niaudet. 6 rue de Seine »

Trois jours plus tard, Bell a référé l'affaire à

Hubbard : Il m'a semblé qu'il serait peut-être possible de

faire en sorte que les brevets continentaux nous profitent maintenant

comme demain si un arrangement pouvait être pris pour me nommer

agent général pour ces brevets jusqu'à l'organisation

des sociétés. là avec une commission [...] Il faut

faire quelque chose ici tout de suite sur le continent si j'avais le pouvoir

en la matière je pourrais négocier avec profit je pense.

Telle était la situation lorsque Bell effectuait son premier voyage

à Paris.

sommaire

Bell arrive à PARIS le 21 novembre,

le soir tout juste arrivé de Londres, Bell s'assoit dans sa chambre

de l'hôtel Wagram pour écrire une lettre à sa femme.

Il avait à peine eu le temps de lui raconter la mer agitée

qu'il avait rencontrée entre Folkstone et Boulogne, qu'à

huit heures il fut interrompu par la visite de Niaudet. Après un

entretien de deux heures et demie, il reprend sa lettre : Niaudet se chargera

de traduire et de publier en France une conférence non précisée

de Bell.

Le lendemain, Bell devait voir Le Gay et un autre marchand appelé

Aymler, ainsi que le chef des Télégraphes français,

Pierret, et le ministre de la Guerre, à qui il comptait

donner des téléphones à des fins expérimentales.

Bell et Pierret conviennent de faire des essais sur les lignes télégraphiques

de l'état.

Dès le lendemain A.G Bell communique sur une ligne

spéciale de son domicile de Paris avec Léon Say

au ministère des finances et des postes et télégraphes

puis avec le ministre de la guerre.

Bell a notamment rencontré Antoine Breguet et son

père, Louis F. C. Breguet et ils obtiennent quatre licences

pour la production de postes téléphoniques en France

.

Le 25 novembre Niaudet transporta les nouveaux téléphones Breguet à la Société Française de Physique, où il annonça que Bell « lui avait promis » formellement de venir prochainement prendre la parole lors d'une réunion scientifique ». Niaudet a également fait une démonstration du téléphone à l'École Polytechnique lors de l'ouverture du cours de physique de Jules Jamin et, le 7 décembre, à la Société des Ingénieurs Civils.

Concernant le voyage de Bell, il existe également

une lettre non datée de Mabel à son mari, qu'elle a dû

écrire le jour même de son départ, juste après

avoir reçu un télégramme de lui de Folkstone Harbour

demandant, entre autres, une lettre d'Aymler *. qu'il avait probablement

oublié d'emmener avec lui. Mabel lui dit de manière encourageante

que plus elle y pense, plus il lui semble important qu'il soit à

Paris.

(* Aymler ou le supposé John Aylmer, ingénieur

civil, au 4, rue de Naples, qui fut en 1877 secrétaire honoraire

en France de la Society of Telegraph Engineers de Londres, et fut nommé

en 1881 secrétaire de la commission britannique pour l'Exposition

internationale d'électricité qui devait se tenir, à

Paris cette année-là.)

Aucun autre document n’a été trouvé permettant

d’établir la durée du séjour de Bell à

Paris. Ce fut vraisemblablement court et – malgré sa prétendue

promesse à Niaudet de s’adresser à la communauté

scientifique – sans aucun engagement public, à en juger par

le silence de la grande presse parisienne. Néanmoins, certains

des cinq journaux examinés, Le Figaro, La Presse, Le Temps, Le

Gaulois et le Journal des Débats, contenaient des informations

sur le téléphone à ces dates. Ils ont notamment fait

état d'une réunion de Louis Breguet avec des journalistes

le 28 novembre, au cours de laquelle il a montré les appareils

et déclaré qu'il les avait essayés avec succès

entre Paris et Mantes-la-Jolie, distantes de 58 km, et qu'il avait l'intention

de répéter l'expérience avec Nancy. Étonnamment,

le 14 décembre, Le Temps publiait un long article sur le téléphone

sous le titre « Chronique », écrit à la première

personne mais non signé, dont le dernier paragraphe contient une

référence intrigante à ce qui a pu être l'impression

que Bell avait de son expérience. voyage:

Il semble qu'au début M. Graham Bell n'ait pas été

enchanté de l'accueil qu'il a reçu en France ; on aurait

pu le prendre pour un excentrique ; c'est l'excuse que la routine oppose

habituellement au progrès.

Hubbard n'a pas répondu aux demandes de Bell pour un rôle

plus actif dans la gestion de l'introduction du téléphone

dans les pays où son gendre lui avait confié le contrôle

des droits de brevet.

Dans le cas de la France, il a décidé de son propre chef

de nommer Cornelius Roosevelt comme concessionnaire. Cousin germain

du futur président américain Théodore Roosevelt,

il appartenait à une riche famille new-yorkaise et était

retourné en Amérique après l'échec de ses

initiatives visant à introduire la télégraphie privée

en France – ce qu'on appelle le télégraphe de quartier

ou « télégraphe de quartier ».

Son frère Hilborne Lewis, qui était l’un des associés

de Hubbard dans le secteur téléphonique, l’a peut-être

recommandé en raison de sa connaissance de la langue et des coutumes

française.

Le 1er décembre, Cornelius rentra en France avec une lettre de

présentation pour Bell.

Décembre 1877

A.Niaudet et C. Roosevelt créent la "Société

Anonymes des Téléphones Bell"

C’est la première société de téléphonie

créée en France . Son siège social est situé

au 1, rue de la Bourse, à Paris.

La Société Anonyme des Téléphones Bell sera

présente à l’exposition universelle de 1878.

C’est là où Cornélius Roosevelt rencontre Frederic

Allen Gower et que les deux hommes

décideront de travailler ensemble.

En décembre 1877,

A.G.Bell réalise une communication gare Saint Lazare entre Paris

et Saint Germain

voici ce que l'univers illustré du 22 décembre 1877

rapporte sur l'Expériences faites à Paris avec le téléphone

Siemens

En même temps Breguet faisait une expérience

concluante entre Mantes la Jolie et Paris.

Dans la lettre datée du 29 novembre, Hubbard félicitait

chaleureusement son porteur. Le lendemain, il écrivit en privé

à Bell :

« Je pense que vous aimerez beaucoup M. Roosevelt et que l'arrangement

vous plaira. Cela dépend de votre approbation. Le 11 décembre,

il a insisté uniquement sur la première partie du message

: « J'espère que vous serez satisfait de M. Roosevelt »,

ajoutant : « Il n'a pas autant d'expérience en affaires que

certains, mais il est tout à fait honnête et est plus capable

de organiser une entreprise pour la France que quiconque que nous pourrions

vous envoyer. »

Rien n'indique que Bell ait osé être ouvertement en désaccord

avec Hubbard sur cette question, mais il a certainement pris son temps

pour rencontrer Roosevelt. Il semble que cela ne se soit produit qu'à

l'occasion d'un nouveau voyage. à Paris, où il arriva probablement

le samedi 19 janvier 1878, cette fois après avoir traversé

la Manche de Douvres à Calais.

Cinq jours plus tard seulement, il était de retour à Londres,

selon une lettre datée du 25 janvier de sa femme à sa belle-mère,

qui donne de précieux détails sur ses déplacements

: *

"Il a eu un entretien avec les meilleurs avocats parisiens que

M. Roosevelt a engagés pour poursuivre une entreprise qui contrefait

les brevets d'Alec. Ils ont d'abord dit que le brevet ne valait rien parce

qu'il avait été demandé trop tard, mais Alec a réussi

à les convaincre que l'affaire n'était pas aussi désespérée

qu'ils l'avaient pensé et ils entameront immédiatement la

procédure. Il faudra néanmoins deux ans pour prouver si

le brevet est valide ou non, et les contrefacteurs continueront probablement

à se fabriquer. mais les poursuites en dissuaderont d'autres qui

étaient sur le point de commencer à fabriquer, et dans deux

ans M. Roosevelt aura le temps de s'établir et de faire de bonnes

affaires même si le brevet échoue. Le gouvernement français

reconnaît Alec et c'est une très bonne chose. M. Roosevelt,

qui a consacré il y a quelque temps de longs mois et d'importantes

sommes d'argent à tenter en vain d'obtenir du gouvernement l'autorisation

de construire des lignes privées et de créer une District

Telegraph Co. à Paris, affirme qu'Alec a accompli en une demi-heure

ce que personne d'autre n'a fait. pourrait faire, à savoir obtenir

que M. Perret, sous-ministre des Télégraphes, offre de construire

aux frais du gouvernement un nombre illimité de lignes téléphoniques

privées, et de lui donner toutes les facilités pour essayer

le téléphone sur toutes les lignes gouvernementales.. M.

Roosevelt dit que cela lui a coupé le souffle. Le gouvernement

va ériger une ligne téléphonique de Paris à

Versailles, sur 20 milles, et, à la demande d'Alec, a commencé

dès le lendemain à installer une ligne pour M. Roosevelt.

Alec rendit visite à M. Léon Say, ministre des Finances,

et aux ministres de la Guerre et de la Marine. Lorsque M. Roosevelt a

dit à M. Léon Say que l'impératrice Eugénie

avait demandé à Alec de lui montrer le téléphone,

il a été d'accord avec M. Roosevelt en pensant qu'il serait

bon que le maréchal Mac Mahon le voie d'abord, et il lui demandera

de nommer un jour"

* Depuis l'hôtel Wagram, Bell avait écrit

à sa femme une lettre décontractée, non datée,

portant uniquement la mention « samedi », et qui contient

une description amusante de ses compagnons de voyage dans le train de

Londres à Douvres. Il lui raconte également que sa première

démarche à Paris a été d'envoyer une note

informant Roosevelt de son arrivée.

Selon la lettre de Mabel du 25 janvier, Bell était absent depuis

six jours et est revenu le 24, ce qui concorde avec le fait qu'il soit

parti le 18 et soit arrivé à Paris le 19, un samedi. Un

deuxième voyage plus tôt à Paris devrait être

écarté, entre autres raisons parce que la mère de

Bell lui a écrit ainsi qu'à Mabel le 25 février,

leur disant que Mme Hubbard lui avait envoyé certaines de leurs

lettres : « nous sommes donc assez bien au courant de vos actions.

, jusqu'à ce que vous partiez une seconde fois pour Paris, d'où

nous espérons que vous êtes déjà revenu. Il

est probable que deux lettres non datées de Mabel à son

mari correspondent à ce voyage. Ces lettres pourraient avoir été

envoyées les 20 et 23 janvier et commencer respectivement par «

J'imagine que vous travaillez dur avec M. Roosevelt... » et «

Je n'écrirai qu'une courte note cette fois-ci... »

Dans cette lettre du 25 janvier, écrite juste après le retour

de Bell de Paris, Mabel dit à sa belle-mère qu'« il

devra y retourner dans quinze jours ».

Bell s'était certainement senti obligé de réagir

aux appels de détresse venant de France. Son instrument était

simple et facile à copier, si bien qu'au moins un commerçant

parisien avait réussi à avoir des téléphones

prêts à être vendus à Noël. Il s'agissait

de Guillaume Walcker, propriétaire du Bazar du Voyage, un

grand magasin place de l'Opéra. (Voir, par exemple, Le Figaro du

25 décembre 1877, Le Temps du 30 décembre 1877 et Le Gaulois

du 27 janvier 1878. L'annonce du Figaro a probablement été

motivée par la publicité du téléphone de Walcker

que le journal diffusait la veille)

Roosevelt a immédiatement commencé à annoncer dans

la presse que la Maison Breguet avait été choisie comme

fabricant exclusif et à avertir les fabricants sans licence qu'ils

seraient poursuivis en justice. Mais en vain. Selon une source, Walcker

« fabriquait et vendait environ deux ou trois mille » téléphones

« au mépris des brevets de Bell ». (George Lewis Gower,

frère de Frederick, pionnier du téléphone, dans une

lettre au Chicago Daily Tribune, 3 septembre 1879)

Cette fois, le séjour de Bell à Paris lui valut quelques

articles payants dans au moins deux journaux de la ville. Les rapports

retrouvés se ressemblent, bien qu'ils diffèrent sur les

dates, et font état de manifestations téléphoniques

chez Say ainsi que d'un dîner offert à Bell par son concessionnaire,

en présence de « plusieurs savants français ».

Il est étonnant que Mabel, toujours si désireuse de vanter

les exploits de Bell auprès de sa mère, n'ait pas fait référence

à cette rencontre dans la lettre citée ci-dessus.

Dans les archives, on retiendra aussi que le 8 janvier 1878, une expérimentation Téléphonique avait été tentée avec succès à Marseille, entre deux téléphones, par deux ingénieurs britanniques MM. Brown et Payne. un téléphone est installé rue Pavé-d'Amour, dans les bureaux du Télégraphe Sous-marin, l'autre téléphone est installé à proximité du Château Borély, à une distance de 4500 mètres.

A Londres pour organiser la logistique de ses conférences

Bell, fait appel à Fréderic

Allen Gower, jeune éditeur du journal "Providence

Press".

Récit dans "Le figuier 1878 "

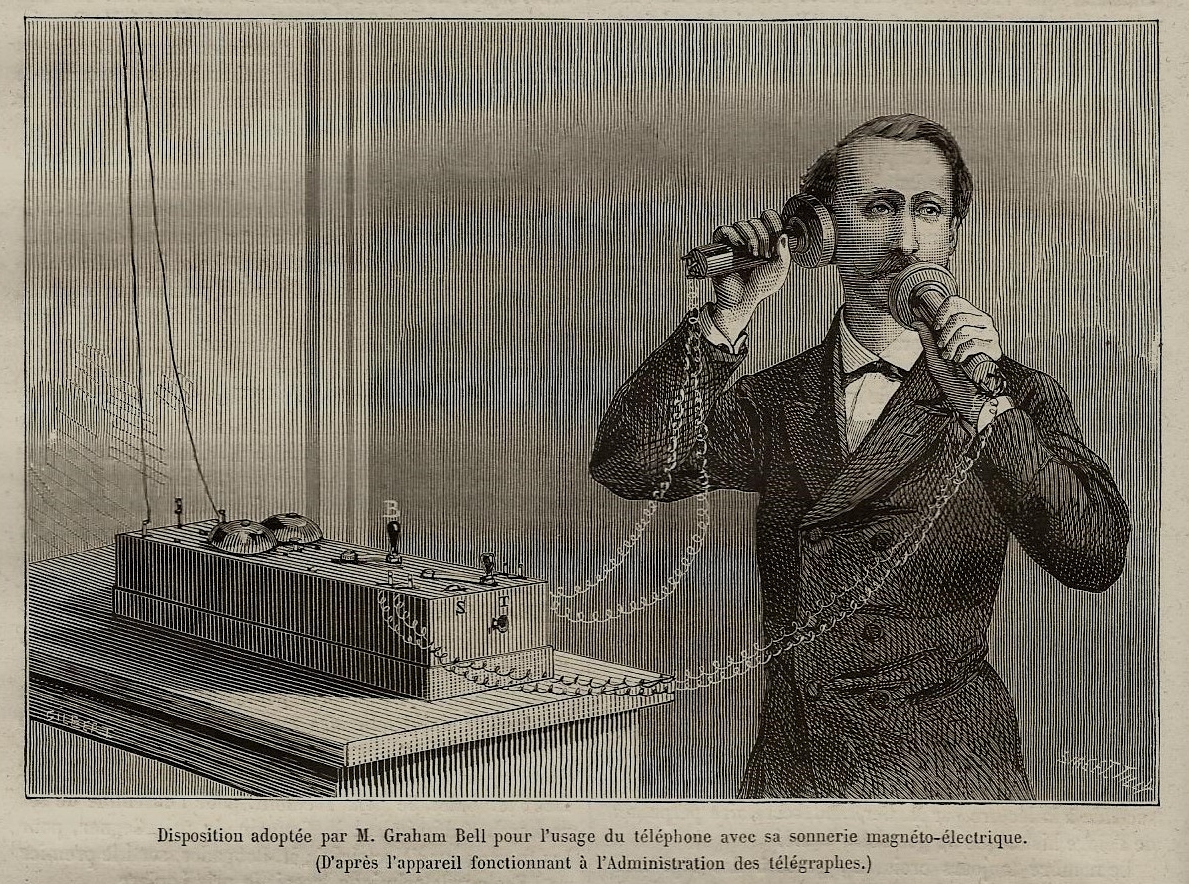

"L'année scientifique et industrielle"

Le mémoire lu par Bell

à la société des ingénieurs télégraphistes

de Londres le 31 octobre 1877 et a

été reproduit clans le journal de la société.

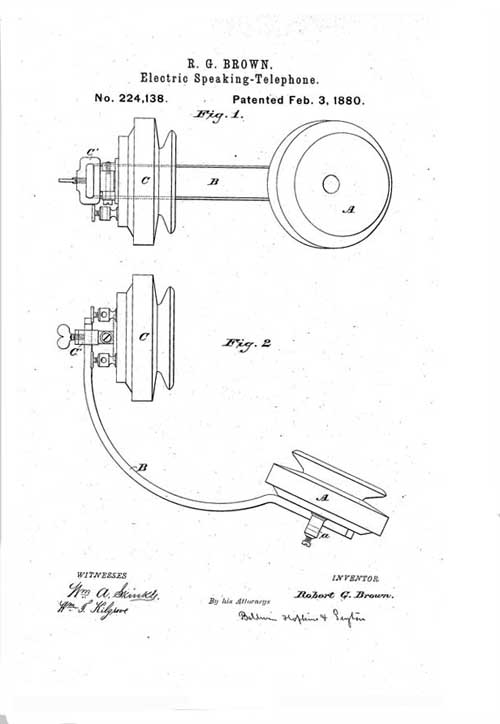

Cet appareil nommé "the William's coffin" a été donné au musée des postes et télégraphes puis au musée des arts et métiers en 1920. Appareil avec un ou deux récepteur/émetteur (sans microphone)

Lire aussi dans la nature

Lire aussi dans la nature

Petite histoire et parenthèse importante

pour la suite du développement du téléphone en France

et en Angleterre : Frederick Allen Gower

travailla comme éditorialiste chez Providence Press et Star

en 1871. Il est dit que Gower rencontra Bell par hasard,

lorsqu'il perdit un pari avec un autre membre du personnel, le perdant

devant interroger le "fou" qui a pensé qu'il était

possible de transmettre la voix humaine sur des fils télégraphiques.

Intrigué par les idées de Bell, Gower devint agent de

presse de Bell, puis partenaire d'affaires et conseiller en chef,

ce qui en fit un homme riche.

Selon un article paru dans le journal Providence en 1940, Gower aurait

convaincu Bell que le téléphone était une invention

pratique destinée à un usage autre que commercial.

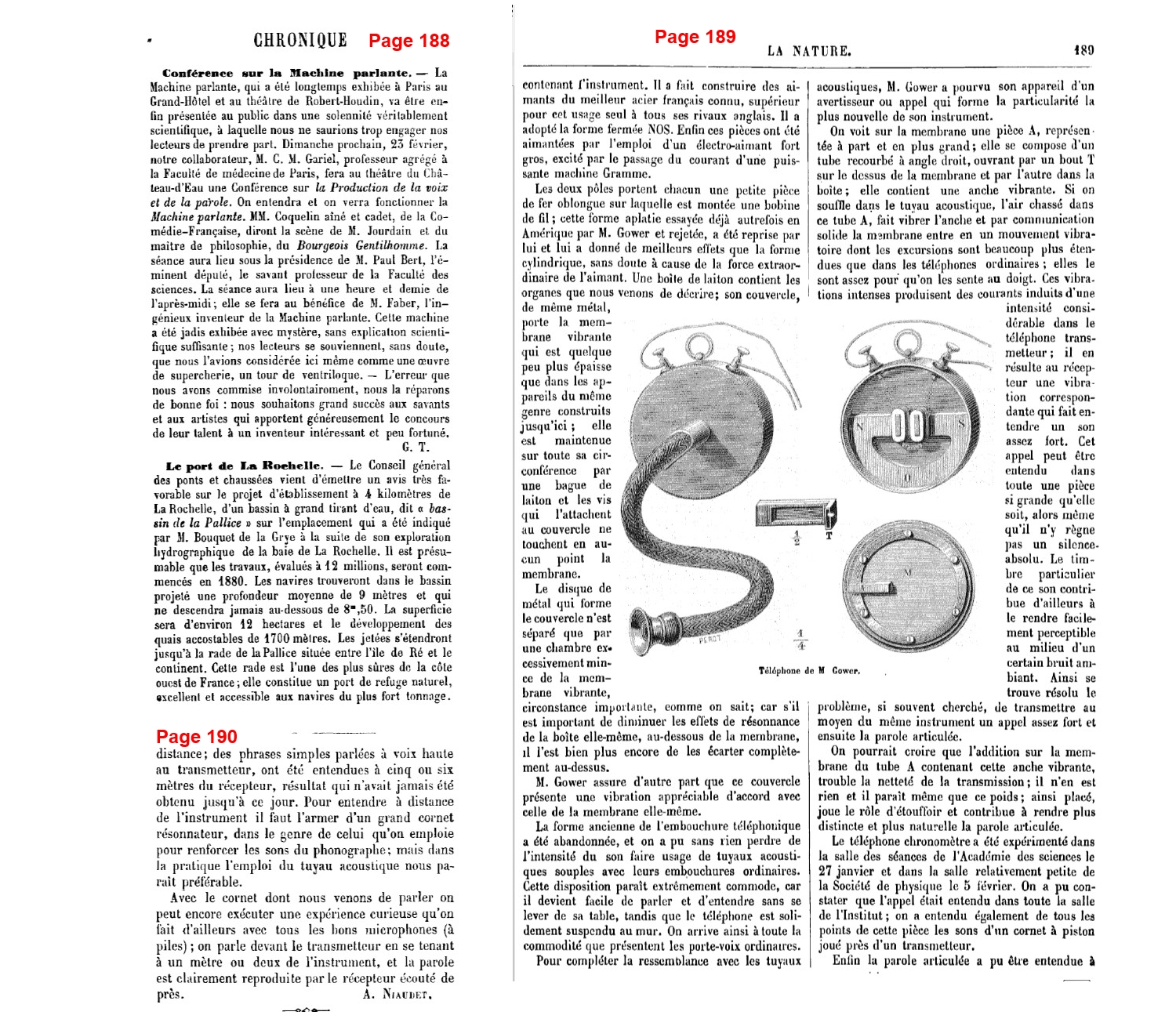

Le journal "LA

NATURE" du 23 Mars 1878, du 27 AVRIL 1878, du 4

MAI 1878.... reproduis presque en totalité la conférence

de M. Bell. faite pour la revue 'La Nature'.

Ce document, inédit en France, nous paraît offrir une importance

capitale ; nous le recommandons à l’attention de nos lecteurs.

sommaire

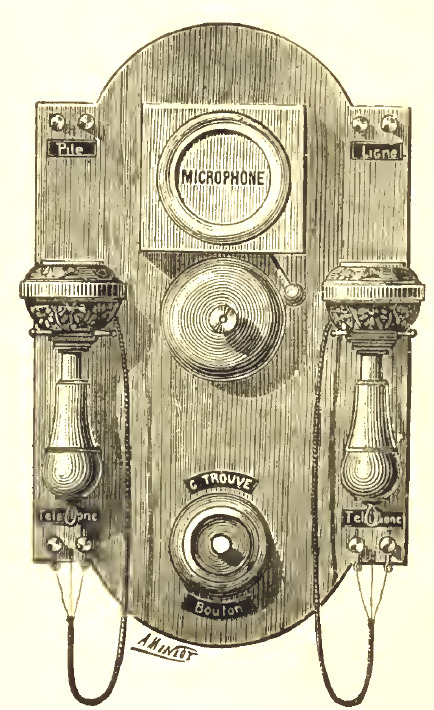

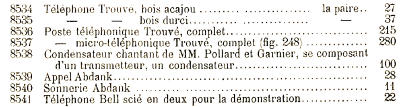

Les premiers téléphones en France sont alors installés

entre le laboratoire et l'atelier sur deux étages différents

de la maison des Breguet au 39 Quai de fl'Horloge, en 1878, la

production de téléphones commence.

Antoine Breguet a présenté son téléphone à

l'Académie française des sciences en 1878.

C'est A. Bréguet fils début

1878 qui fut chargé, pendant 5 ans de construire les téléphones

pour la France, dans les ateliers Breguet 39 quai de l'horloge à

Paris

Compte tenu que aux US, Watson fabriquait manuellement quelques appareils

Bell, on peut considérer que ce bâtiment est donc le plus

ancien lieu de production d’équipements de télécommunications

au monde.

La maison Breguet chargé de fabriquer les téléphones

brevet bell en améliore l'aspect et la fiabilité.

|

Dans le petit monde des collectionneur, on appelle ce modèle LA POIRE , savez vous d'ou vient ce petit nom ? Réponse : D'une page publicitaire vu dans "La Tribune des inventeurs, 1891" "Non, messieurs ! La poire téléphone

n’est pas seulement un merveilleux appareil scientifique, mais

encore son prix peu élevé, la solidité de sa

construction, la rapidité de son installation, la facilité

de son emploi, les services infinis qu’elle rendra la mettent

au premier rang des découvertes modernes d’un usage

réellement pratique. " Modèle Breguet entre

fin 1877 et début 1878 "Pour la France", collection

Jean Godi |

Ces appareils

étaient vendus 30 francs à l'époque ce qui équivaut

à 350 € actuels, ils étaient

accompagnés de La

Notice  .

.Avec les mises en garde, les explications du pourquoi on en trouve encore beaucoup qui n'ont pas de marque ... |

|

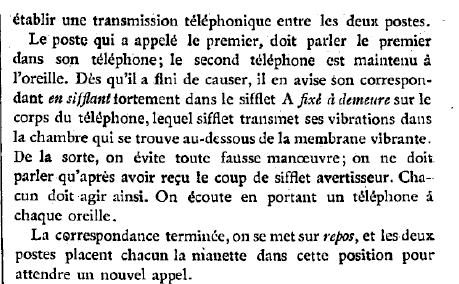

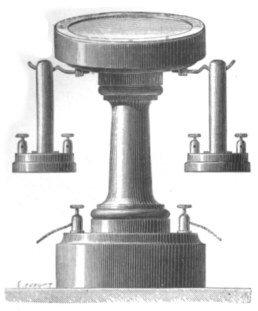

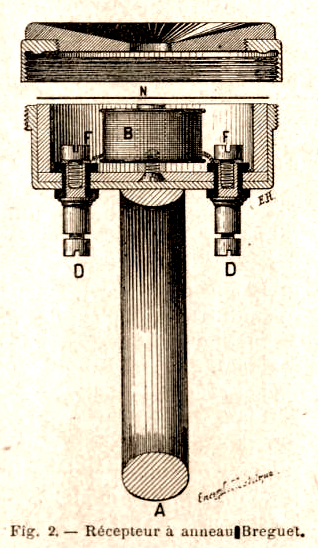

Lisons le reste de cette notice

Les téléphones peuvent servir à établir

des communications entre deux points ou plusieurs pièces d'une

maison ou d'un édifice quelconque, soit pour des besoins purement

domestiques, soit pour des usages commerciaux, industriels ou administratifs.

Les observations suivantes pourront servir de guide aux personnes qui

auront à établir des communications de ce genre avec le

téléphone Bell.

1 - pour obtenir le maximum d'effet il faut avoir dans chaque endroit

deux téléphones à main, c'est à dire deux

de ces cornets représentés par la figure suivante

Quant on écoute, on en met un à chaque oreille; il est clair

qu'on entend mieux avec deux oreilles qu'avec une seule et d'ailleurs

en procédant ainsi, on se garanti contre les bruits extérieurs

qui ne peuvent que troubler.

Quant on parle, on présente devant la bouche l'un des cornets et

on parle dans l'embouchure; mais en même temps on garde le second

téléphone à l'oreille pour saisir les moindres interruptions

de son interlocuteur.

2 - Avant de parler à son correspondant, à son employé,

il faut l'avertir qu'on va parler et, en général il faut

une sonnette comme nous le dirons tout à l'heure.

Cependant si l'un des interlocuteurs A est à son bureau et que

le téléphone soit placé assz près de son oreille,

il entendra que B l'appelle, si B crie un peu fort à l'autre bout

du fil et si A a l'habitude d'entendre ses appels.

On peut même entendre un cri poussé à l'extrémité

B dans toute la pièce A si les conditions sont favorables.

Cette manière de faire pourra être employée quand

l'un des interlocuteurs ne pourra pas à raison de son grade ou

de sa position sociale être sonné par l'autre.

3 - On peut d'ailleurs disposer les choses d'une manière dissymétrique

comme-suit :

Le bureau A n'a pas de sonnette, il n'a qu'une paire de téléphone

et un bouton d'appel. Quand le correspondant A veut appeler B il presse

le bouton et fait marcher la sonnerie B; la conversation s'engage entre

A et B; car le bureau B a, outre sa sonnerie, deux téléphones

pour parler et entendre. Mais il n'a pas dans ce second bureau B de bouton

d'appel. En résumé donc A peut appeler B; mais B ne peut

pas appeler A. Cela suffira dans un grand nombre de cas.

Pour réaliser cette combinaison on pourra placer un fil spécial

pour la sonnerie et se servir comme fil de retour de l'un des conducteurs

du téléphone. Ce sera le plus économique et le plus

simple quand la distance ne sera pas grande, car le prix du fil spécial

de la sonnerie sera plus élevé.

Si au contraire la distance est grande il faudra faire usage d'une combinaison

spéciale pour employer les fils mêmes du téléphone

pour faire fonctionner la sonnerie. Cette combinaison sera du genre de

celle que alons faire connaître ci-après.

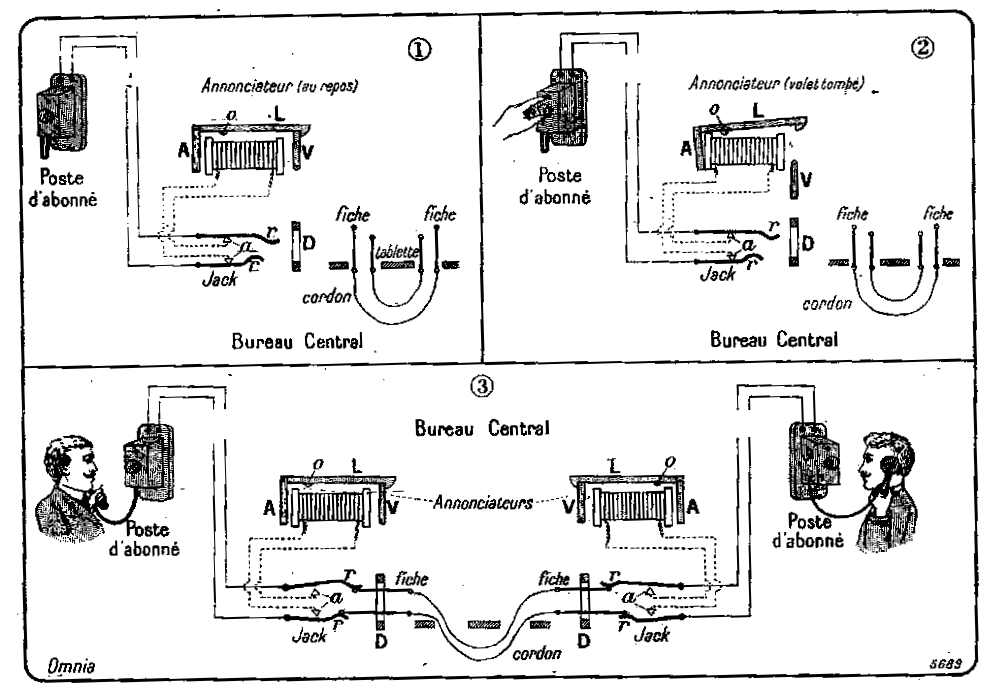

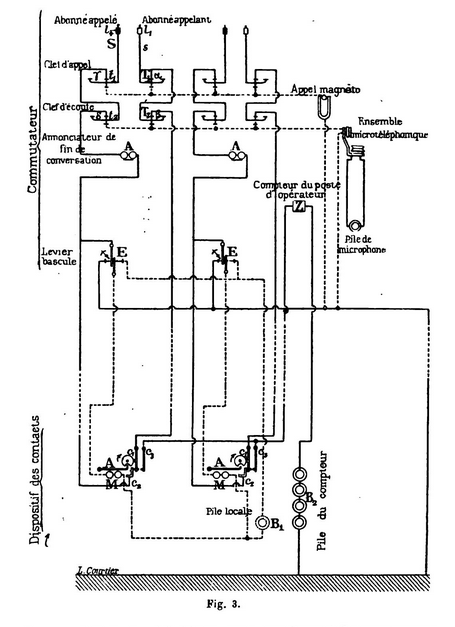

4 - Dans le cas général c'est à dire dans le cas

ou A et B pourront se sonner indifféremment dans les deux sens,

il y aura dans chaque bureau deux téléphones, un bouton

pour appeler le correspondant, une sonnette électrique pour être

appelé par lui, une pile pour fournir le courant aux appels et

enfin un support pour les téléphones au sujet duquel nous

allons entre dans quelques détails.

Ce support ou tablette présentent deux patères sur lesquelles

on place les téléphones. L'une des ces patère est

fixe, mais l'autre est mobile autour d'un axe et fait un petit mouvement

de bascule quand le poids du téléphone change son équilibre.

Ce déplacement entraine un changement de communication; si le téléphone

est à la patère, la ligne est en communication avec la sonnerie;

si au contraire on prend le téléphone à la main,

la patère remonte aussitôt, en basculant, la ligne en communication

avec le téléphone.

La manœuvre se fait de la manière suivante : A presse son

bouton d'appel, la sonnerie de B se met à tinter; B presse à

son tour son bouton en réponse et la sonnerie de A se fait entendre.

Aussitôt chacun des deux correspondants prend ses deux téléphones

dans ses mains et la conversation commence.

Quand elle est achevée, chacun replace ses téléphones

sur leur patère et chaque bureau se retrouve sur sonnerie; c'est

à dire prêt à recevoir les appels de l'autre.

5 - Si un bureau doit communiquer avec plusieurs autres, si par exemple

le Directeur d'une usine veut parler successivement à tous ses

contremaîtres, il suffira dans le bureau central d'une seule paire

de téléphones qu'on emploiera sur l'une des lignes aboutissant

aux bureaux secondaires.

Il faudra dans ce bureau central :

-une sonnerie commune pour toutes les lignes,

-un tableau indicateur faisant savoir quelle ligne a appeler, un bouton

d'appel pour chaque ligne, pour appeler le poste correspondant,

-un commutateur pour chaque ligne pour mettre cette ligne en rapport,

soit avec le tableau indicateur (position d'attente), soit avec le bouton

d'appel (position temporaire) soit enfin avec les téléphones

(position de correspondance).

-Une paire de téléphone.

Il n'y aura pas lieu d'avoir ici le système de patère mobile

faisant commutaeur dont nous avons parlé plus haut; mais il sera

indispensable dans chacun des bureaux ou stations secondaires.

Le 2 Janvier 1878 est indiqué dans "La Nature" : Très-récemment, dans une soirée donnée à la préfecture maritime de Cherbourg, on fut fort étonné, au milieu des salons, d’entendre sonner un vulgaire clairon de la troupe. Le son en était apporté du bout de la digue par un téléphone dont le perfectionnement est dû à M. Collard. M. du Moncel, en rapportant ce fait piquant, a indiqué rapidement en quoi consiste le perfectionnement; mais bien que M. Bréguet ait donné aussi son explication, nous ne sommes pas assez sûr d’avoir bien compris, pour rien dire de plus à nos lecteurs

En 1881, Antoine Breguet transforme l’horlogerie

familiale en société anonyme sous la dénomination