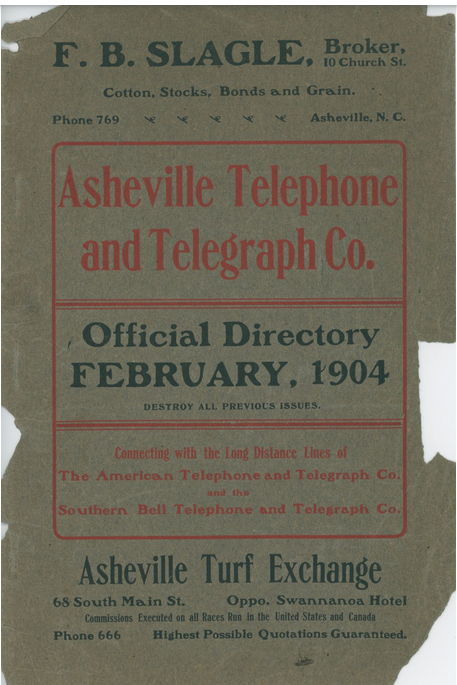

Deuxième histoire, les télécommunications à Asheville en Caroline du Nord (Article de Carissa Pfeiffer , bibliothécaire, Collections spéciales du comté de Buncombe)

1875 - 1910 HISTOIRE DU TÉLÉPHONE

ILLUSTRÉ PAR HERBERT N. CASSON Publié le 27 août

1910, ÉDITION DE LA VAIL COMPANY, COSHOCTON, ÉTATS-UNIS

PRÉFACE

Trente-cinq ans plus tard, et hop !

L'art naissant de la téléphonie a atteint son apogée.

Trois millions de téléphones sont désormais disséminés

à l'étranger, et sept millions sont concentrés

ici, dans son pays natal.

Le téléphone a tellement dépassé le ridicule

qui, comme beaucoup s'en souviennent, l'avait initialement accueilli,

qu'il est aujourd'hui considéré comme allant de soi dans

la plupart des endroits, comme s'il faisait partie intégrante

des phénomènes naturels de notre planète. Il a

si merveilleusement développé les possibilités

de la conversation – cet « art où l'homme rivalise

avec l'humanité entière » – qu'il est aujourd'hui

une aide indispensable à quiconque aspire à une vie confortable.

L'inconvénient d'être sourd et muet à l'égard

de tous les absents, qui était universel avant l'avènement

du téléphone, a heureusement été surmonté

; et j'espère que cette histoire, qui raconte comment et par

qui il a été créé, sera un précieux

ajout aux bibliothèques américaines.

C'est une histoire que le téléphone lui-même pourrait

raconter, s'il pouvait parler d'une voix qui lui soit propre. Elle n'est

ni technique, ni statistique, ni exhaustive. Elle est si brève,

en fait, qu'un deuxième volume pourrait facilement être

consacré à la description des carrières des leaders

du téléphone dont les noms ont été omis

involontairement dans ce document– des hommes indispensables, par

exemple, comme William R. Driver, qui a signé plus de chèques

pour le téléphone, et des plus importants, que quiconque

; Geo. S. Hibbard, Henry W. Pope et WD Sargent, trois vétérans

qui connaissent la téléphonie sous toutes ses formes ;

George Y. Wallace, le dernier survivant des pionniers des Rocheuses

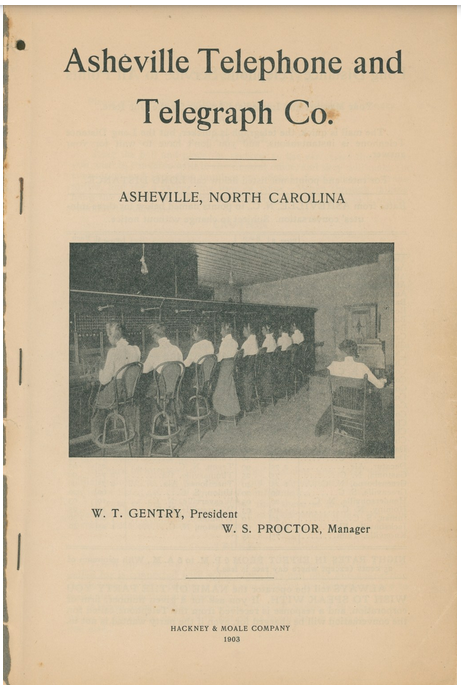

; Jasper N. Keller, du Texas et de la Nouvelle-Angleterre ; WT Gentry,

figure centrale du Sud-Est, et les présidents de compagnies de

téléphone suivants : Bernard E. Sunny, de Chicago ; EB

Field, de Denver ; D. Leet Wilson, de Pittsburg ; LG Richardson, d'Indianapolis

; Caspar E. Yost, d'Omaha ; James E. Caldwell, de Nashville ; Thomas

Sherwin, de Boston ; Henry T. Scott, de San Francisco ; HJ Pettengill,

de Dallas ; Alonzo Burt, de Milwaukee ; John Kilgour, de Cincinnati

; et Chas. S. Gleed, de Kansas City.

Je suis profondément redevable à la plupart de ces hommes

pour les informations présentées ici ; ainsi qu'à

des pionniers, aujourd'hui décédés, comme OE Madden,

le premier agent général ; Frank L. Pope, le célèbre

expert en électricité ; CH Haskins, de Milwaukee ; George

F. Ladd, de San Francisco ; et Geo. F. Durant, de Saint-Louis.

HNC

PINE HILL, NY, 1er juin 1910.

sommaire

I LA NAISSANCE DU TÉLÉPHONE

II LA CONSTRUCTION DE L'ENTREPRISE

VI UTILISATEURS NOTABLES DU TÉLÉPHONE

VII LE TÉLÉPHONE ET L'EFFICACITÉ NATIONALE

VIII LE TÉLÉPHONE À L'ÉTRANGER

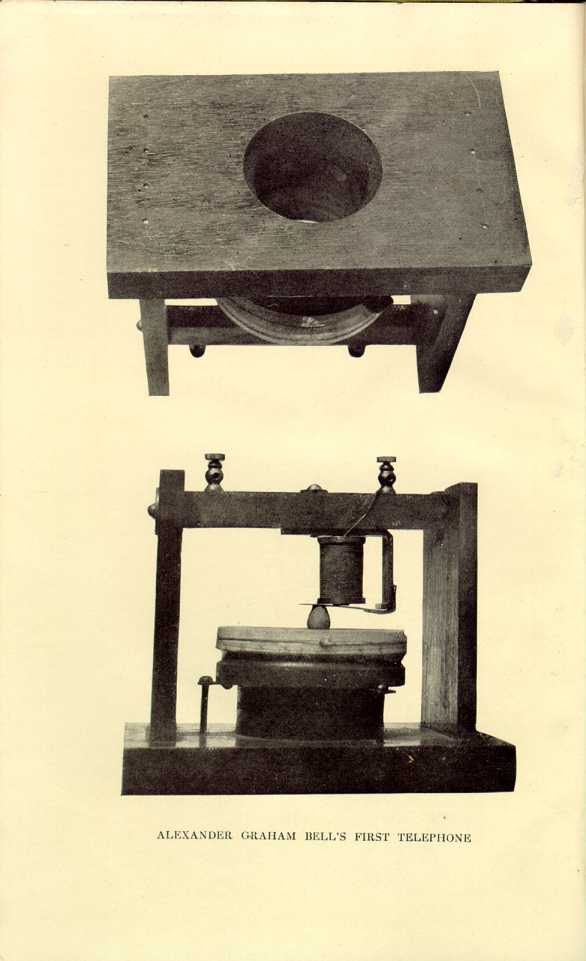

En cette année 1875, quelque peu lointaine,

où le télégraphe et le câble transatlantique

étaient les choses les plus merveilleuses du monde, un jeune

et grand professeur d'élocution s'activait désespérément

dans un atelier de mécanique bruyant situé dans une rue

étroite de Boston, non loin de Scollay Square. C'était

un après-midi de juin très chaud, mais le jeune professeur

avait oublié la chaleur et la crasse de l'atelier. Il était

entièrement absorbé par la fabrication d'une machine quelconque,

une sorte d'harmonica rudimentaire avec une anche à ressort,

un aimant et un fil. C'était un jouet des plus absurdes. Il ne

ressemblait à rien d'autre qui ait jamais été fabriqué,

quel que soit le pays. Le jeune professeur y travaillait depuis trois

ans et cela l'avait constamment déconcerté, jusqu'à

ce que, par cet après-midi torride de juin 1875, il entende un

son presque inaudible – un faible TWANG – provenant de la

machine elle-même.

L'espace d'un instant, il resta stupéfait. Il s'attendait à

un tel bruit depuis plusieurs mois, mais il survint si soudainement

qu'il en fut surpris. Ses yeux brillèrent de joie et, fou d'impatience,

il se précipita vers une pièce voisine où se tenait

un jeune mécanicien qui l'assistait.

« Fais claquer l'anche, Watson ! » s'écria

le jeune professeur, apparemment irrationnel. Il y avait une de ces

étranges machines dans chaque pièce, apparemment, et les

deux étaient reliées par un fil électrique. Watson

avait fait claquer l'anche de l'une des machines et le professeur avait

entendu le même son provenant de l'autre. Ce n'était rien

de plus que le léger claquement d'un ressort d'horloge ; mais

c'était la première fois dans l'histoire du monde qu'un

son complet était transporté le long d'un fil, reproduit

parfaitement à l'autre extrémité et entendu par

un expert en acoustique.

Ce tintement du ressort d'horloge fut le premier petit cri du nouveau-né,

émis dans le vacarme assourdissant d'un atelier d'usinage et

entendu avec bonheur par un homme dont l'oreille avait été

habituée à reconnaître l'étrange voix du

petit nouveau-né. Là, au milieu des courroies volantes

et des roues qui s'entrechoquaient, le bébé téléphone

naquit, aussi faible et impuissant que n'importe quel autre bébé,

et « sans autre langage qu'un cri ».

Le professeur-inventeur, qui avait ainsi sauvé

le petit enfant de la science, était un jeune Écossais-Américain.

Son nom, désormais aussi connu

que le téléphone lui-même, était Alexander

Graham Bell. Il était professeur d'acoustique et étudiant

en électricité, probablement le seul homme de sa génération

à pouvoir concentrer ses connaissances des deux disciplines sur

le problème du téléphone. Pour d'autres, ce son

extrêmement faible aurait été aussi inaudible que

le silence lui-même ; mais pour Bell, ce fut un coup de tonnerre.

C'était un rêve devenu réalité. C'était

une chose impossible, devenue si facile en un éclair qu'il avait

du mal à y croire. Ici, sans pile, avec un courant électrique

équivalent à celui produit par deux aimants, toutes les

ondes d'un son avaient été transportées le long

d'un fil et retransformées en son à son extrémité.

C'était absurde. C'était incroyable. C'était quelque

chose que ni le fil ni l'électricité n'avaient jamais

fait auparavant. Mais c'était vrai.

Aucune découverte n'a jamais été aussi accidentelle. C'était le dernier maillon d'une longue série de découvertes. C'était le fruit d'une recherche persévérante et délibérée. Depuis six mois ou plus, Bell connaissait déjà la théorie exacte du téléphone ; mais il n'avait pas réalisé que le faible courant ondulatoire généré par un aimant était suffisamment puissant pour transmettre la parole. On lui avait appris à sous-estimer l'incroyable efficacité de l'électricité.

Bell lui-même était non seulement un professeur des lois de la parole, si compétent qu'il était professeur à l'Université de Boston. Son père, ses deux frères, son oncle et son grand-père avaient également enseigné les lois de la parole dans les universités d'Édimbourg, de Dublin et de Londres. Pendant trois générations, les Bell avaient été professeurs de la science de la parole. Ils avaient même contribué à créer cette science par plusieurs inventions. Le premier d'entre eux, Alexander Bell, avait inventé un système de correction du bégaiement et d'autres défauts de la parole. Le second, Alexander Melville Bell, était le doyen des élocutionnistes britanniques, un homme à l'esprit créatif et d'une aisance rhétorique des plus impressionnantes. Il était l'auteur d'une douzaine de manuels sur l'art de parler correctement, ainsi que d'une langue des signes des plus ingénieuses qu'il appelait « parole visible ». Chaque lettre de l'alphabet de cette langue représentait une certaine action des lèvres et de la langue ; une nouvelle méthode était donc offerte à ceux qui souhaitaient apprendre des langues étrangères ou parler leur propre langue plus correctement. Et le troisième de ces Bells, l'inventeur du téléphone, hérita du génie particulier de ses pères, à la fois inventif et rhétorique, à tel point qu'enfant, il avait construit un crâne artificiel, à partir de gutta-percha et de caoutchouc indien, qui, lorsqu'il était animé par un soufflet d'air provenant d'un soufflet à main, prononçait effectivement plusieurs mots d'une manière presque humaine.

Le troisième Bell, le seul de cette remarquable famille qui nous concerne à cette époque, était un jeune homme, âgé d'à peine vingt-huit ans, lorsque son oreille entendit le premier appel du téléphone. Mais il était déjà un homme remarquable. Il avait fait ses études à Édimbourg, sa ville natale, et à Londres ; il avait acquis, d'une manière ou d'une autre, des notions d'anatomie, de musique, d'électricité et de télégraphie. Jusqu'à l'âge de seize ans, il n'avait lu que des romans, de la poésie et des récits romantiques mettant en scène des héros écossais. Puis il quitta la maison pour devenir professeur d'élocution dans diverses écoles britanniques et, à sa majorité, il avait fait plusieurs découvertes mineures sur la nature des voyelles. Peu après, il rencontra à Londres deux hommes distingués, Alexander J. Ellis et Sir Charles Wheatstone, qui firent bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé pour orienter Bell vers le téléphone.

Ellis était président de la Société philologique de Londres. Il fut également le traducteur du célèbre ouvrage « Les Sensations du son », écrit par Helmholtz, qui, de 1871 à 1894, fit de Berlin le centre mondial de l'étude des sciences physiques. Ainsi, lorsque Bell, jeune passionné, courut trouver Ellis pour lui raconter ses expériences, Ellis l'informa qu'Helmholtz avait déjà fait les mêmes choses plusieurs années auparavant, et de manière plus complète. Il fit venir Bell chez lui et lui montra ce qu'Helmholtz avait fait : comment il avait maintenu des diapasons en vibration grâce à la puissance d'électro-aimants et comment il avait fusionné les sons de plusieurs diapasons pour reproduire la complexité de la voix humaine.

Or, Helmholtz n'avait pas cherché à inventer un téléphone, ni aucun autre moyen de transmission de messages. Son but était de mettre en évidence les bases physiques de la musique, et rien de plus. Mais le fait qu'un électro-aimant puisse faire vrombir un diapason était nouveau pour Bell et très attrayant. Cela le séduisit immédiatement en tant qu'étudiant en art oratoire. Si un diapason pouvait être fait chanter par un aimant ou un fil électrifié, pourquoi ne serait-il pas possible de fabriquer un télégraphe musical – un télégraphe avec un clavier de piano, permettant d'envoyer simultanément de nombreux messages sur un seul fil ? À l'insu de Bell, plusieurs dizaines d'inventeurs travaillaient alors sur ce problème, qui s'avéra finalement très difficile à résoudre. Mais cela lui donna au moins un point de départ, et il se lança aussitôt dans sa quête du téléphone.

Comme il se trouvait alors en Angleterre, sa première visite fut naturellement de rendre visite à Sir Charles Wheatstone, le plus célèbre expert anglais en télégraphie. Sir Charles avait acquis son titre grâce à de nombreuses inventions. Scientifique simple d'esprit, il traita Bell avec la plus grande gentillesse. Il lui montra une ingénieuse machine parlante, fabriquée par le baron de Kempelin. À cette époque, Bell avait vingt-deux ans et était inconnu ; Wheatstone, soixante-sept ans, était célèbre. La personnalité de ce scientifique chevronné imprégna si vivement l'esprit du jeune Bell, impressionnable, que la grande passion pour la science devint désormais le motif principal de sa vie.

De ce sommet d'ambition glorieuse, il fut précipité, quelques mois plus tard, dans les profondeurs du chagrin et du découragement. La Peste Blanche s'était abattue sur le foyer d'Édimbourg et avait emporté ses deux frères. Plus encore, elle avait marqué le jeune inventeur lui-même. Seul un changement de climat, disait son médecin, pouvait le mettre hors de danger. Alors, pour sauver sa vie, lui, son père et sa mère quittèrent Glasgow et arrivèrent dans la petite ville canadienne de Brantford, où, pendant un an, il lutta contre sa tendance à la tuberculose et assouvit son anxiété en enseignant la « Parole Visible » à une tribu d'Indiens Mohawks.

À cette époque, il était devenu

évident, tant pour ses parents que pour ses amis, que le jeune

Graham était destiné à devenir un génie

créatif. Grand et souple, il avait le teint pâle, un grand

nez, des lèvres charnues, des yeux noirs de jais et des cheveux

noirs de jais, coiffés haut et généralement ébouriffés

en un chignon bouclé. Par son tempérament, c'était

un véritable bohémien scientifique, avec les idéaux

d'un savant et le tempérament d'un artiste. C'était un

homme passionné, plus dévoué aux idées qu'aux

gens ; et moins susceptible de maîtriser ses propres pensées

que d'être dominé par elles. Il manquait de perspicacité,

au sens commercial du terme, et connaissait très peu les petits

détails pratiques de la vie quotidienne. Il était toujours

intense, toujours absorbé. Lorsqu'il s'attaquait à un

problème, celui-ci devenait aussitôt une arène passionnante,

où s'ébattait une course de chars d'idées et de

fantaisies inventives.

Dès son enfance, il était fasciné par le système

de « parole visible » de son père. Il le connaissait

si bien qu'il avait un jour étonné un professeur de langues

orientales en répétant correctement une phrase sanscrite

écrite en caractères de « parole visible ».

Lorsqu'il vivait à Londres, son enthousiasme le plus captivant

était l'instruction d'une classe de sourds-muets, qu'il croyait

pouvoir apprendre à parler grâce à l'alphabet de

la « parole visible ». Il fut si profondément impressionné

par les progrès de ces élèves et par le pathétique

de leur mutisme qu'à son arrivée au Canada, il se demandait

laquelle de ces deux tâches était la plus importante :

l'enseignement des sourds-muets ou l'invention d'un télégraphe

musical.

À ce stade, et avant que Bell n'ait commencé

à expérimenter son télégraphe, l'histoire

se déplace du Canada au Massachusetts.

Il semble que son père, alors qu'il donnait une conférence

à Boston, ait évoqué les exploits de Graham auprès

d'une classe de sourds-muets ; peu après, le Conseil scolaire

de Boston écrivit à Graham pour lui offrir cinq cents

dollars s'il venait à Boston et introduisait son système

d'enseignement dans une école pour sourds-muets récemment

ouverte. Le jeune homme accepta avec joie et, le 1er avril 1871, franchit

la ligne et devint Américain pour le restant de ses jours.

Pendant les deux années qui suivirent, son travail télégraphique fut mis de côté, voire oublié. Son succès comme professeur auprès des sourds-muets fut soudain et retentissant. Ce fut la sensation pédagogique de 1871. Il obtint une chaire à l'Université de Boston et rassembla autour de lui tant d'élèves qu'il osa ouvrir une ambitieuse « École de physiologie vocale », qui devint aussitôt une entreprise rentable. Pendant un temps, il sembla avoir peu d'espoir d'échapper au fardeau de ce succès et de devenir un inventeur, lorsque, par une heureuse coïncidence, deux de ses élèves lui apportèrent précisément le type de stimulation et d'aide pratique dont il avait besoin et qu'il n'avait pas reçu jusque-là.

L'un de ces élèves était un petit

garçon sourd-muet de cinq ans, nommé Georgie Sanders.

Bell avait accepté de lui donner des cours particuliers pour

350 dollars par an ; et comme l'enfant vivait chez sa grand-mère

à Salem, à seize miles de Boston, il fut convenu que Bell

s'installerait chez la famille Sanders. Là, non seulement il

trouva un vif intérêt et une sympathie pour ses inventions,

mais il fut également autorisé à utiliser la cave

de la maison comme atelier.

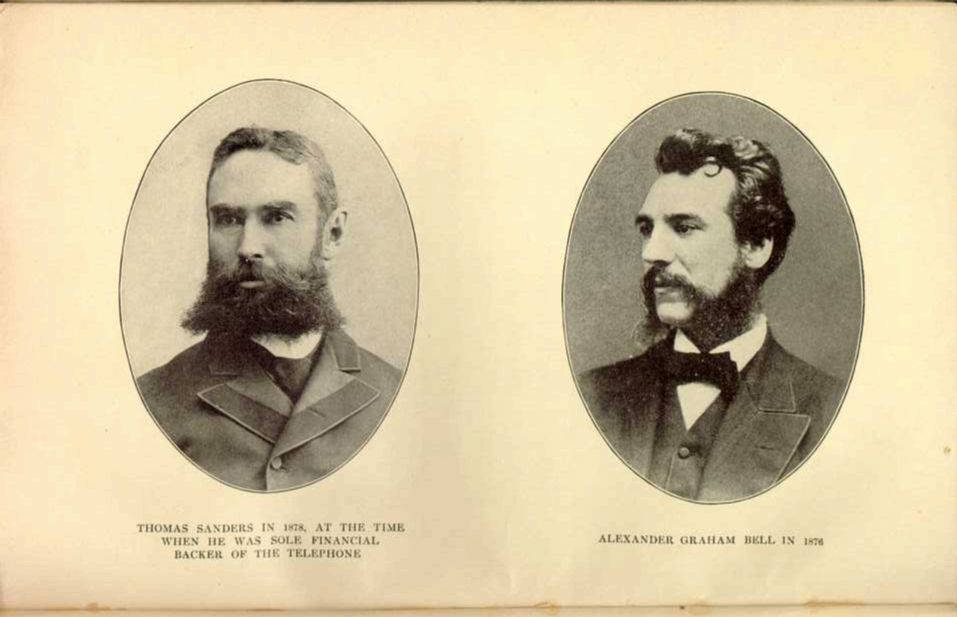

T.Sanders et A.G. Bell

T.Sanders et A.G. Bell

Pendant les trois années qui suivirent, cette

cave fut son refuge favori. Il la joncha de diapasons, d'aimants, de

piles, de bobines de fil, de trompettes en fer-blanc et de boîtes

à cigares. Personne en dehors de la famille Sanders n'était

autorisé à y entrer, car Bell craignait de se faire voler

ses idées. Il allait même jusqu'à faire ses courses

dans cinq ou six magasins, de peur que ses intentions ne soient découvertes.

Avec la discrétion d'un conspirateur, il travaillait seul dans

cette cave, généralement la nuit, ignorant complètement

que le sommeil était une nécessité pour lui et

pour la famille Sanders.

« Souvent, au milieu de la nuit, Bell me réveillait »,

raconte Thomas Sanders, le père de Georgie. « Ses

yeux noirs brillaient d'excitation. Me quittant pour descendre à

la cave, il se précipitait à la grange et commençait

à m'envoyer des signaux par ses fils expérimentaux. Si

je remarquais une amélioration dans sa machine, il était

ravi. Il sautait et tournoyait dans une de ses « danses guerrières

», puis allait se coucher, satisfait. Mais si l'expérience

échouait, il retournait à son établi et essayait

une autre méthode. »

La deuxième élève qui joua un rôle

déterminant dans la carrière de Bell fut une jeune fille

de quinze ans, Mabel Hubbard.

Elle avait perdu l'ouïe, et par conséquent la parole, à

la suite d'une scarlatine alors qu'elle était bébé.

C'était une jeune fille douce et attachante, et Bell, avec son

ardeur et son entêtement, s'éprit complètement d'elle

; quatre ans plus tard, il eut le bonheur de la prendre pour épouse.

Mabel Hubbard encouragea Bell avec ferveur. Elle suivit chaque étape

de ses progrès avec le plus vif intérêt. Elle écrivit

ses lettres et copiait ses brevets. Elle l'encouragea lorsqu'il se sentait

vaincu. Et grâce à sa sympathie pour Bell et ses ambitions,

elle amena son père – un avocat bostonien réputé

du nom de Gardiner G. Hubbard – à devenir son principal

porte-parole et défenseur, un véritable apôtre du

téléphone.

Hubbard

Hubbard  Watson

Watson

Hubbard découvrit pour la première fois les efforts inventifs de Bell un soir où celui-ci lui rendait visite chez lui à Cambridge. Bell illustrait certains mystères de l'acoustique à l'aide d'un piano. « Savez-vous », dit-il à Hubbard, « que si je chante la note « sol » près des cordes du piano, la corde « sol » me répondra ? » « Et alors ? » demanda Hubbard. « C'est un fait d'une importance capitale », répondit Bell. « C'est la preuve que nous aurons peut-être un jour un télégraphe musical, qui enverra simultanément sur un fil autant de messages qu'il y a de notes sur ce piano. »

Plus tard, Bell osa confier à Hubbard son rêve fou de transmettre la parole par un fil électrique, mais Hubbard le railla. « Vous dites n'importe quoi », dit-il. « Ce genre de chose ne pourrait être qu'un jouet scientifique. Vous feriez mieux d'abandonner cette idée et de vous lancer dans votre télégraphe musical, qui, s'il réussit, vous rendra millionnaire. »

Mais plus Bell travaillait sur son télégraphe

musical, plus il rêvait de remplacer le télégraphe

et son langage des signes encombrant par une nouvelle

machine qui transmettrait, non pas des points et des traits, mais la

voix humaine. « Si je peux faire parler un sourd-muet »,

disait-il, « je peux faire parler le fer. » Pendant des

mois, il hésita entre les deux idées. Il n'avait qu'une

conception très vague de ce que serait cette machine porteuse

de voix. Au début, il imagina une harpe à une extrémité

du fil et un porte-voix à l'autre, afin que les cordes de la

harpe reproduisent les tons de la voix.

Puis, au début de l'été 1874, alors qu'il réfléchissait à cette harpe, la vague silhouette d'un nouveau chemin apparut soudain devant lui. Il n'avait pas oublié la « Parole Visible » pendant tout ce temps, mais avait expérimenté deux machines remarquables : le phonautographe et la capsule manométrique, grâce auxquelles les vibrations du son étaient clairement visibles. Si ces appareils pouvaient être améliorés, pensa-t-il, on pourrait apprendre aux sourds à parler par la VUE, en apprenant un alphabet de vibrations. Il parla de ces expériences à un ami de Boston, le Dr Clarence J. Blake, et celui-ci, chirurgien et auriste, lui dit naturellement : « Pourquoi n'utilisez-vous pas une VRAIE OREILLE ? »

Une telle idée n'était jamais venue à Bell, et n'aurait probablement jamais pu l'être ; mais il l'accepta avec empressement. Le Dr Blake prépara une oreille sur la tête d'un mort, ainsi que le tympan et les os qui l'accompagnaient. Bell prit ce fragment de crâne et le disposa de manière à ce qu'une paille touche le tympan à une extrémité et un morceau de verre fumé mobile à l'autre. Ainsi, lorsque Bell parlait fort dans l'oreille, les vibrations du tympan laissaient de minuscules marques sur le verre.

Ce fut l'un des incidents les plus extraordinaires de

toute l'histoire du téléphone. Pour un observateur non

initié, rien n'aurait pu être plus horrible ni plus absurde.

Comment aurait-on pu interpréter la joie macabre de ce jeune

professeur au visage pâle et aux yeux noirs, debout, chantant,

chuchotant et criant avec ferveur à l'oreille d'un mort ? Quel

genre de sorcier, de goule ou de fou devait-il être ? Et à

Salem, en plus, berceau de la

superstition magique ! Bell n'aurait certainement pas été

bien accueilli s'il avait vécu deux siècles plus tôt

et s'était fait prendre en flagrant délit de magie noire.

Quel rapport y avait-il entre l'oreille de ce défunt et l'invention du téléphone ? Beaucoup. Bell remarqua combien le tympan était petit et fin, et pourtant combien il pouvait transmettre des vibrations à travers des os lourds. « Si ce minuscule disque peut faire vibrer un os », pensa-t-il, « alors un disque de fer pourrait faire vibrer une tige de fer, ou du moins un fil de fer. » En un éclair, l'idée d'un téléphone à membrane lui vint à l'esprit. Il imagina deux disques de fer, ou tympans, éloignés l'un de l'autre et reliés par un fil électrifié, captant les vibrations du son à une extrémité et les reproduisant à l'autre. Il était enfin sur la bonne voie et possédait une connaissance théorique de ce que devait être un téléphone parlant. Il restait à construire une telle machine et à trouver le meilleur moyen d'exploiter le courant électrique.

Puis, comme si Fortune avait soudain senti qu'il remportait

trop facilement ce succès prodigieux, Bell fut repoussé

par une avalanche d'ennuis. Sanders et Hubbard, qui avaient financé

ses expériences, annoncèrent brusquement qu'ils ne paieraient

plus s'il ne se consacrait pas au télégraphe musical et

ne cessait de perdre son temps avec des jouets auditifs qui ne pourraient

jamais avoir de valeur financière. Ce que ces deux hommes demandaient

pouvait difficilement être refusé, car l'un d'eux était

son mécène le mieux rémunéré et l'autre

le père de la jeune fille qu'il espérait épouser.

« Si vous désirez ma fille », dit Hubbard, «

vous devez abandonner votre stupide téléphone. »

L'« École de physiologie vocale » de Bell, dont il

avait tant espéré, avait également connu une fin

peu glorieuse. Il avait été trop absorbé par ses

expériences pour la maintenir. Son poste de professeur avait

été abandonné, et il n'avait d'autres élèves

que Georgie Sanders et Mabel Hubbard. Il était pauvre, bien plus

pauvre que ses associés ne le pensaient. Son esprit était

déchiré et distrait par les appels contradictoires de

la science, de la pauvreté, des affaires et de l'affection. Déversant

ses chagrins dans une lettre à sa mère, il écrivait

: « Je commence à comprendre les soucis et les angoisses

d'être inventeur. J'ai dû abandonner tous mes élèves

et tous mes cours, car la chair et le sang ne pouvaient plus supporter

longtemps une telle pression. »

Alors qu'il traversait ce bourbier de désespoir, il fut appelé à Washington par son avocat spécialisé en brevets. N'ayant pas les moyens de payer un tel voyage, il emprunta le prix d'un billet aller-retour à Sanders et s'arrangea pour loger chez un ami à Washington, afin d'économiser une note d'hôtel qu'il ne pouvait pas payer. À cette époque, le professeur Joseph Henry, qui connaissait mieux la théorie de l'électricité que tout autre Américain, était le grand homme de Washington ; et le pauvre Bell, dans son doute et son désespoir, résolut de se précipiter vers lui pour lui demander conseil.

Puis eut lieu une rencontre qui mérite d'être

historique. Pendant tout un après-midi, les deux hommes travaillèrent

ensemble sur l'appareil que Bell avait apporté de Boston, tout

comme Henry avait travaillé sur le télégraphe avant

sa naissance. Henry était désormais un vétéran

de soixante-dix-huit ans, avec seulement trois années d'expérience

à son actif, tandis que Bell en avait vingt-huit.

Un long demi-siècle les séparait ; mais le jeune homme

avait découvert un Fait Nouveau que le sage, malgré toute

sa sagesse, ignorait.

« Vous êtes en possession du germe d’une grande invention

», dit Henry, « et je vous conseille d’y travailler

jusqu’à ce que vous l’ayez achevée. »

« Mais », répondit Bell, « je n’ai pas

les connaissances électriques nécessaires. »

« Prends-le », répondit le vieux scientifique.

« Je ne saurais vous dire à quel point ces deux mots m'ont

encouragé », a déclaré Bell plus tard, en

décrivant cet entretien à ses parents. « Je vis

trop dans une atmosphère de découragement pour les activités

scientifiques ; et une idée aussi chimérique que la transmission

de sons vocaux semblerait à la plupart des esprits difficilement

réalisable pour qu'on y consacre du temps. »

À cette époque, Bell avait déménagé

son atelier de la cave de Salem au 109 Court Street, à Boston,

où il avait loué une chambre à Charles

Williams, un fabricant de matériel électrique. Thomas

A. Watson était son assistant, et Bell et Watson habitaient

tous deux à proximité, dans deux petites chambres bon

marché. Le loyer de l'atelier et des chambres, ainsi que le salaire

de Watson, neuf dollars par semaine, étaient payés par

Sanders et Hubbard. Par conséquent, à son retour de Washington,

Bell fut contraint, conformément à son contrat, de se

consacrer principalement au télégraphe musical, même

si son cœur était désormais tourné vers le

téléphone. Pendant exactement trois mois après

son entretien avec le professeur Henry, il continua à avancer

sur ces deux fronts, jusqu'à ce que, par cet après-midi

mémorable et chaud de juin 1875, le son du ressort d'horloge

retentisse sur le fil, donnant naissance au téléphone.

Dès lors, Bell ne nourrit qu'un seul objectif : il conquit Sanders et Hubbard. Il fit de Watson un passionné. Il oublia son télégraphe musical, sa « parole visible », ses cours, sa pauvreté. Il abandonna une profession qui le rendait déjà célèbre localement. Et il s'attaqua à ce nouveau mystère de l'électricité, comme Henry le lui avait conseillé, se rassurant sur le fait que Morse, qui n'était que peintre, avait surmonté ses difficultés électriques, et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'un professeur d'acoustique n'en fasse pas autant.

Le téléphone existait désormais, mais c'était l'invention la plus récente et la plus fragile du pays. Il n'avait pas encore prononcé un mot. Il fallait l'enseigner, le développer et l'adapter au monde des affaires, pourtant irritable. Il fallait tester toutes sortes de disques, certains plus petits et plus fins qu'une pièce de dix cents, d'autres en tôle d'acier aussi lourde que le bouclier d'Achille. Dans tous les ouvrages de science électrique, rien ne pouvait aider Bell et Watson dans ce voyage à travers un pays inconnu. Ils étaient aussi désemparés que Colomb en 1492. Ni eux ni personne d'autre n'avaient acquis la moindre expérience dans la conception d'un jeune téléphone. Personne ne savait quoi faire ensuite. Il n'y avait rien à savoir.

Pendant quarante semaines – de longues semaines

exaspérantes – le téléphone ne put faire plus

que siffler et émettre d'étranges bruits inarticulés.

Ses éducateurs n'avaient pas appris à le manier. Puis,

le 10 mars 1876, IL PARLA. Il dit distinctement :

« MONSIEUR WATSON, VENEZ ICI, JE VEUX VOUS VOIR. » Watson,

qui se trouvait au sous-sol, raccrocha le combiné et, tout joyeux,

monta trois étages pour annoncer la bonne nouvelle à Bell.

« Je vous entends ! » cria-t-il, essoufflé. «

J'entends les MOTS. »

Bien sûr, il n'était pas facile pour le

jeune téléphone de se faire entendre dans cet atelier

bruyant. Personne, pas même Bell et Watson, ne

connaissait son étrange petite voix. Habituellement, Watson,

doté d'une ouïe remarquablement fine, écoutait ;

et Bell, élocutionniste professionnel, parlait. Et de jour en

jour, le timbre du petit instrument s'éclairait – une nouvelle

note dans l'orchestre de la civilisation.

Le jour de son vingt-neuvième anniversaire, Bell

reçut son brevet n° 174 465 Document

en pdf

– « le brevet le plus précieux jamais délivré

» dans un pays. Il avait créé quelque chose de si

novateur qu'il n'existait aucun nom pour le désigner dans aucune

langue du monde. En le décrivant aux fonctionnaires de l'Office

des brevets, il fut obligé de le qualifier de « progrès

de la télégraphie », alors qu'en réalité,

il n'en était rien. C'était aussi différent du

télégraphe que l'éloquence d'un grand orateur du

langage des signes d'un sourd-muet.

D'autres inventeurs avaient travaillé du point

de vue du télégraphe ; ils n'ont jamais obtenu, et n'ont

jamais pu obtenir, de meilleurs résultats que les signes et les

symboles. Bell, lui, travaillait du point de vue de la voix humaine.

Il a croisé les sciences de l'acoustique et de l'électricité.

Son étude de la « parole visible » avait entraîné

son esprit au point de pouvoir VOIR mentalement la forme d'un mot lorsqu'il

le prononçait. Il savait ce qu'était une parole et comment

elle agissait sur l'air, ou l'éther, qui transportait ses vibrations

des lèvres à l'oreille. Spécialiste de la nature

de la parole depuis trois générations, il savait que pour

la transmission des mots parlés, il devait y avoir « une

action pulsatoire du courant électrique, l'exact équivalent

des impulsions aériennes ».

Bell en savait juste assez sur l'électricité, et pas trop. Il ignorait la différence entre le possible et l'impossible. « Si j'avais su plus sur l'électricité et moins sur le son », disait-il, « je n'aurais jamais inventé le téléphone. » Ce qu'il avait accompli était si étonnant, si téméraire, qu'aucun électricien qualifié n'aurait pu y penser. C'était « la véritable audace de l'invention », et pourtant, ce n'était en aucun cas une découverte fortuite. C'était le fruit naturel d'un esprit qui avait été amené à rassembler les matériaux adéquats pour un tel produit.

Comme si les étoiles de leurs cours travaillaient pour ce jeune magicien du fil parlant, l'Exposition du Centenaire de Philadelphie ouvrit ses portes exactement deux mois après que le téléphone eut appris à parler. C'était une occasion exceptionnelle de faire connaître au monde entier ce qui avait été accompli, et heureusement, Hubbard était l'un des commissaires du Centenaire. Grâce à son influence, une petite table fut installée au Département de l'Éducation, dans un espace étroit entre un escalier et un mur, et sur cette table fut déposé le premier des téléphones.

Bell n'avait aucune intention d'aller lui-même au Centenaire. Il était trop pauvre. Sanders et Hubbard n'avaient jamais fait plus que payer son loyer et les frais de ses expériences. Pour ses trois ou quatre années d'invention, il n'avait encore rien reçu – rien que son brevet. Pour survivre, il avait été contraint de réorganiser ses cours de « parole visible » et de se remettre sur pied dans sa profession négligée.

Mais un vendredi après-midi, vers la fin juin, sa bien-aimée, Mabel Hubbard, prenait le train pour le Centenaire ; il se rendit à la gare pour lui dire au revoir. C'est là que Mlle Hubbard apprit pour la première fois que Bell ne partirait pas. Elle tenta de la persuader et de la supplier, sans succès. Puis, alors que le train démarrait, laissant Bell sur le quai, la jeune fille affectueuse ne put plus se contrôler et fut prise d'une violente crise de larmes. Sur ce, Bell, sensible, tel un véritable Sir Galahad, se précipita à la suite du train en marche et sauta à bord, sans billet ni bagage, oubliant sa classe sociale, sa pauvreté et tout le reste, sauf la détresse de cette jeune fille. « Je n'ai jamais vu un homme, dit Watson, aussi amoureux que Bell. »

Il se trouve que cette visite impromptue au Centenaire s'avéra être l'un des actes les plus opportuns de sa vie. Le dimanche après-midi suivant, les juges devaient effectuer une visite d'inspection spéciale, et M. Hubbard, après bien des difficultés, avait obtenu la promesse qu'ils consacreraient quelques minutes à examiner le téléphone de Bell. À ce moment-là, il était exposé depuis plus de six semaines, sans attirer l'attention de quiconque.

Le dimanche après-midi, Bell était à sa petite table, nerveux et pourtant confiant. Mais les heures passèrent sans que les juges n'arrivent. Il faisait une chaleur intense et ils avaient de nombreuses merveilles à examiner. Il y avait la première lumière électrique, la première lieuse à grains, le télégraphe musical d'Elisha Gray et la merveilleuse exposition de télégraphes d'impression présentée par la Western Union Company. Lorsqu'ils arrivèrent à la table de Bell, à travers un fouillis de pupitres et de tableaux noirs, il était 19 heures, et tous les hommes du groupe avaient chaud, étaient fatigués et affamés. Plusieurs annoncèrent leur intention de rentrer à leur hôtel. L'un d'eux prit un combiné téléphonique, le regarda d'un air absent, puis le reposa. Il ne le porta même pas à son oreille. Un autre juge fit une remarque désobligeante qui déclencha un rire aux dépens de Bell. Puis un événement des plus merveilleux se produisit – un incident qui ferait un chapitre des « Divertissements des Mille et Une Nuits ».

Accompagné de son épouse, l'impératrice

Thérèse, et d'une pléiade de courtisans, l'empereur

du Brésil, Dom Pedro de Alcantara, entra dans la salle, s'avança,

les mains tendues, vers Bell, déconcerté, et s'exclama

:

« Professeur Bell, je suis ravi de vous revoir. » Les juges

oublièrent aussitôt la chaleur, la fatigue et la faim.

Qui était ce jeune inventeur, au teint pâle et aux yeux

noirs, pour être l'ami des empereurs ? Ils ignoraient, et Bell

lui-même l'avait oublié sur le moment, que Dom Pedro avait

autrefois visité sa classe de sourds-muets à l'université

de Boston. Il s'intéressait particulièrement à

ce type d'œuvre humanitaire et avait récemment contribué

à l'organisation de la première école brésilienne

pour sourds-muets à Rio de Janeiro. Ainsi, avec Dom Pedro, grand

et blond, au centre, les juges et les scientifiques – ils étaient

une cinquantaine en tout – se lancèrent avec un enthousiasme

inhabituel dans les débats de cette première exposition

téléphonique.

Un fil avait été tendu d'un bout à l'autre de la pièce, et tandis que Bell se dirigeait vers l'émetteur, Dom Pedro prit le récepteur et le porta à son oreille. L'attente fut intense. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, lorsque l'Empereur, d'un geste théâtral, leva la tête du récepteur et s'exclama, l'air stupéfait : « Mon Dieu, il parle ! »

Puis vint au récepteur le plus ancien scientifique du groupe, le vénérable Joseph Henry, dont les encouragements à Bell étaient si opportuns. Il s'arrêta pour écouter et, comme le dit plus tard l'un des spectateurs, personne ne pouvait oublier l'expression de crainte qui se lut sur son visage en entendant ce disque de fer parler d'une voix humaine. « Ceci », dit-il, « est plus près de renverser la doctrine de la conservation de l'énergie que tout ce que j'ai jamais vu. »

Puis vint Sir William Thomson, plus tard connu sous le nom de Lord Kelvin. Sa présence était tout à fait appropriée, car il était le plus grand électricien du monde à l'époque et avait été l'ingénieur du premier câble transatlantique. Il écouta et apprit ce qu'il ignorait lui-même : un corps métallique solide pouvait capter de l'air toutes les innombrables vibrations produites par la parole, et que ces vibrations pouvaient être transportées le long d'un fil et reproduites à l'identique par un second corps métallique. Il hocha solennellement la tête en se levant du récepteur. « Ça parle », dit-il avec emphase. « C'est la chose la plus merveilleuse que j'aie jamais vue en Amérique. »

Ainsi, l'un après l'autre, ce groupe d'hommes remarquables écoutèrent la voix du premier téléphone, et plus ils en savaient sur la science, moins ils étaient enclins à en croire leurs oreilles. Plus ils étaient savants, plus ils s'interrogeaient. Pour Henry et Thomson, les maîtres de la magie électrique, cet instrument était aussi surprenant que pour le commun des mortels. Et tous deux eurent la noblesse d'avouer franchement leur étonnement dans les rapports qu'ils rédigèrent en tant que juges, lorsqu'ils décernèrent à Bell un certificat de récompense. « M. Bell a obtenu un résultat d'un intérêt scientifique transcendant », écrivit Sir William Thomson. « Je l'ai entendu prononcer distinctement plusieurs phrases… J'étais stupéfait et ravi… C'est la plus grande merveille jamais réalisée par le télégraphe électrique. »

Jusqu'à près de 22 heures ce soir-là,

les juges discutèrent et écoutèrent tour à

tour au téléphone. Puis, le lendemain matin, ils apportèrent

l'appareil au pavillon des juges, où, pendant le reste de l'été,

il fut pris d'assaut par les juges et les scientifiques. Sir William

Thomson et sa femme couraient

d'un bout à l'autre du fil, tels des enfants ravis. Et c'est

ainsi que ce petit instrument rudimentaire, jeté dans un coin

perdu, devint la vedette du Centenaire. Il ne figurait que dix-huit

mots dans le catalogue officiel, et là, il était acclamé

comme la merveille des merveilles. Il avait été conçu

dans une cave et né dans un atelier d'usinage ; et maintenant,

de tous les cadeaux que notre jeune république américaine

avait reçus pour son centième anniversaire, le téléphone

était honoré comme le plus rare et le plus apprécié

de tous.

LA CONSTRUCTION DE L'ENTREPRISE

Après la naissance du téléphone

à Boston, son baptême au Bureau des brevets et son accueil

royal au centenaire de Philadelphie, on pouvait supposer que sa vie

serait désormais paisible et agréable.

Mais comme il s'agit d'histoire, et non d'une fiction, il faut noter

le fait très surprenant que le jeune nouveau venu ne reçut

ni accueil ni attention du grand monde des affaires. « C'est un

jouet scientifique », dirent les commerçants. « C'est

un instrument intéressant, bien sûr, pour les professeurs

d'électricité et d'acoustique ; mais il ne peut jamais

être une nécessité pratique. Autant proposer d'installer

un télescope dans une aciérie ou d'atteler un ballon à

une fabrique de chaussures. »

Le pauvre Bell, au lieu d'être applaudi, fut assailli

de moqueries. C'était un « imposteur », un «

ventriloque », un « excentrique qui prétend pouvoir

parler à travers un fil ». Le Times de Londres qualifia

pompeusement le téléphone de dernière imposture

américaine et donna de nombreuses

raisons sérieuses pour lesquelles la parole ne pouvait être

transmise par fil, en raison de la nature intermittente du courant électrique.

Presque tous les électriciens – ceux qui étaient

censés s'y connaître – déclarèrent que

le téléphone était une invention impossible ; et

ceux qui ne le dénoncèrent pas ouvertement comme un canular

crurent que Bell avait découvert par hasard une utilisation bizarre

de l'électricité, qui ne pourrait jamais avoir la moindre

utilité pratique.

Bien qu'arrivé tard dans la lignée des inventeurs, Bell dut essuyer moqueries et adversités. L'accueil réservé à son téléphone par le public lui fit sympathiser avec Howe, dont la première machine à coudre fut détruite par une foule de Boston ; avec McCormick, dont la première faucheuse fut qualifiée de « croisement entre un char Astley, une brouette et une machine volante » ; avec Morse, que dix Congrès considérèrent comme une nuisance ; avec Cyrus Field, dont le câble transatlantique fut dénoncé comme « un phénomène fou d'ignorance obstinée » ; et avec Westinghouse, traité d'idiot pour avoir proposé « d'arrêter un train avec du vent ».

L'idée même de parler à une plaque de tôle était si nouvelle et extraordinaire que l'esprit normal la répugnait. Pour l'ouvrier comme pour le scientifique, c'était incompréhensible. C'était trop bizarre, trop étrange, pour être utilisé hors du laboratoire et du musée. Personne, littéralement, ne comprenait son fonctionnement ; et le seul homme à proposer une solution claire au mystère était un mécanicien de Boston, qui soutenait qu'il y avait « un trou au milieu du fil ».

Ceux qui parlaient pour la première fois dans une cabine téléphonique ressentaient une sorte de trac. Ils se sentaient ridicules. Agir ainsi semblait absurde, surtout lorsqu'il fallait crier à tue-tête. De toute évidence, le confort que pouvait procurer ce nouveau dispositif était largement compensé par la perte de dignité personnelle ; et rares étaient ceux qui avaient assez d'imagination pour imaginer le téléphone comme faisant partie intégrante de leur travail quotidien. Le banquier disait que cela pourrait convenir aux épiciers, mais que cela ne servirait jamais au secteur bancaire ; et l'épicier disait que cela pourrait convenir aux banquiers, mais que cela ne servirait jamais aux épiciers.

Alors que Bell mettait au point son invention à Salem, un rédacteur en chef afficha le titre « Sorcellerie de Salem ». Le New York Herald écrivit : « L’effet est étrange et presque surnaturel. » Le Providence Press ajouta : « Difficile de résister à l’idée que les puissances des ténèbres y soient en quelque sorte mêlées. » Et le Boston Times écrivit, dans un éditorial ironique : « On peut désormais courtiser sa femme en Chine aussi bien qu’à East Boston ; mais l’aspect le plus grave de cette invention est le pouvoir effroyable et irresponsable qu’elle donnera à la belle-mère moyenne, qui pourra ainsi faire entendre sa voix aux quatre coins du globe. »

En 1876, des centaines de capitalistes astucieux scrutaient les villes américaines, cherchant avec perspicacité des opportunités commerciales. Mais aucun d'entre eux ne proposa à Bell d'acheter son brevet. Aucun ne se présenta pour un contrat d'État. Et aucun parlement, ni aucun conseil municipal, ne se porta volontaire pour offrir à la population un service téléphonique bon marché et efficace. Quant à Bell lui-même, il n'était pas un homme d'affaires. Dans tous les aspects pratiques des affaires, il était aussi incompétent qu'un Byron ou un Shelley. Il avait fait sa part, et il restait maintenant à des hommes aux compétences diverses de s'approprier son téléphone et de l'adapter aux usages et aux conditions du monde des affaires.

Le premier homme à entreprendre cette œuvre fut Gardiner G. Hubbard, qui devint peu après le beau-père de Bell. Lui aussi était un homme d'enthousiasme plutôt que d'efficacité. Il n'était ni riche ni expérimenté en affaires, mais il était admirablement qualifié pour introduire le téléphone auprès d'un public hostile. Son père avait été juge à la Cour suprême du Massachusetts ; lui-même était avocat et avait principalement exercé en droit. En 1876, c'était un homme d'apparence respectable, avec des cheveux blancs longs et une barbe patriarcale. C'était une figure familière à Washington et bien connue des hommes publics de son époque. Compagnon polyvalent et divertissant, tour à tour prospère et pauvre, et toujours optimiste, Gardiner Hubbard devint un élément indispensable en tant que premier agent de promotion du téléphone.

Aucun autre citoyen n'avait fait autant pour la ville de Cambridge que Hubbard. C'est lui qui avait assuré l'approvisionnement en gaz de Cambridge en 1853, l'approvisionnement en eau potable et la construction d'un tramway jusqu'à Boston. Il avait traversé le Sud en 1860 dans l'espoir patriotique d'éviter la guerre de Sécession imminente. Il avait convaincu le Parlement de fonder la première école publique pour sourds-muets, l'école qui avait attiré Bell à Boston en 1871. Et il avait été pendant des années un ardent défenseur des améliorations de la télégraphie et de la poste. Ainsi, en tant que promoteur de projets d'intérêt général, Hubbard n'était en aucun cas un novice. Sa première démarche pour capter l'attention d'une nation indifférente fut de faire de la publicité. Il comprit que cette nouvelle idée du téléphone devait être familière au public. Il parlait téléphone jour et nuit. Chaque fois qu'il voyageait, il emportait deux de ces instruments magiques dans sa valise et faisait des démonstrations dans les trains et les hôtels. Il s'adressait à tous les hommes influents qu'il croisait. C'était un véritable « vieux marin » du téléphone. Aucun interlocuteur potentiel n'était autorisé à s'échapper.

Pour promouvoir cette campagne de publicité,

Hubbard encouragea Bell et Watson à réaliser une série

d'exploits sensationnels avec le téléphone. Un fil télégraphique

entre New York et Boston fut emprunté pendant une demi-heure

et, en présence de Sir William Thomson, Bell envoya une mélodie

sur la ligne de 380 kilomètres. « Entendez-vous ? »

demanda-t-il à l'opératrice du côté new-yorkais.

« Élégamment », répondit l'opératrice.

« Quel air ? » demanda Bell. « Yankee Doodle »,

fut la réponse.

Peu après, alors que Bell était en visite chez son père

au Canada, il acheta tout le fil de la ville et le fixa à une

clôture en fer forgé entre la maison et un bureau télégraphique.

Puis il se rendit dans un village distant de 13 kilomètres et

envoya des bribes de chansons et des citations shakespeariennes sur

le fil.

Un grand nombre de personnes niaient encore la transmission

de la parole par fil. Lorsque Watson discutait avec Bell lors de manifestations

publiques, certains rédacteurs en chef parlaient avec scepticisme

du « suppositif Watson ». Pour faire taire ces sceptiques,

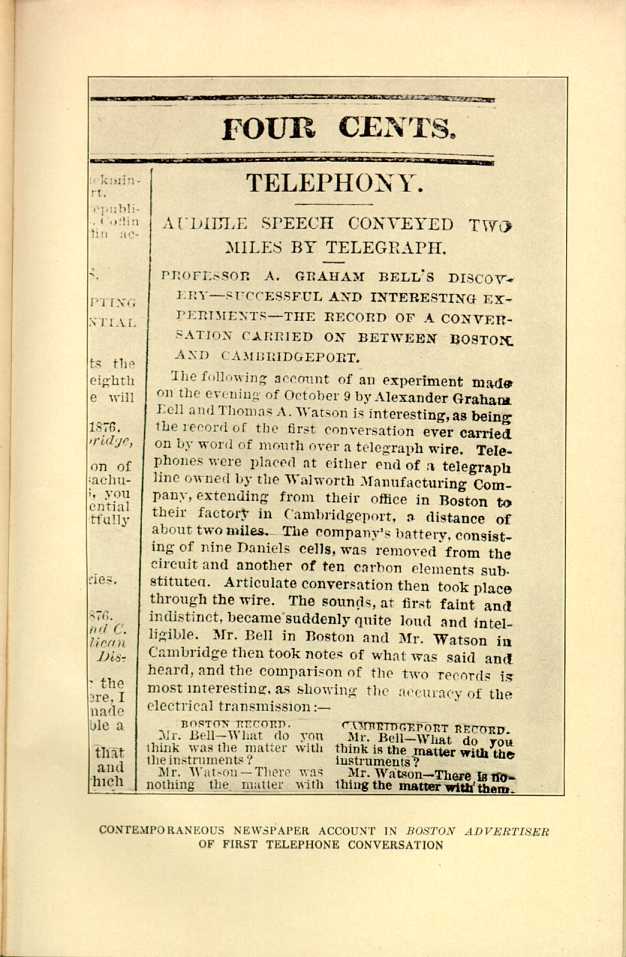

Bell et Watson préparèrent un test des plus rigoureux

du téléphone. Ils empruntèrent la ligne télégraphique

entre Boston et l'observatoire de Cambridge, et y branchèrent

un téléphone à chaque extrémité.

Puis, pendant trois heures ou plus, ils entretinrent la PREMIÈRE

conversation téléphonique soutenue, chacun prenant soigneusement

des notes de ce qu'il disait et de ce qu'il entendait. Ces notes furent

publiées dans des colonnes parallèles du Boston Advertiser

du 19 octobre 1876 et prouvèrent sans l'ombre d'un doute que

le téléphone était désormais un succès.

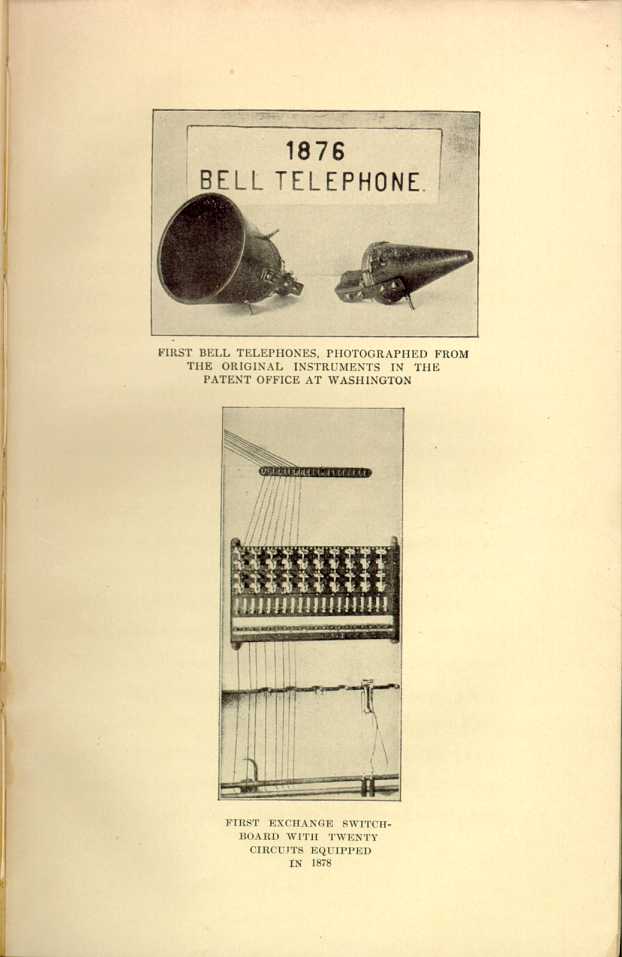

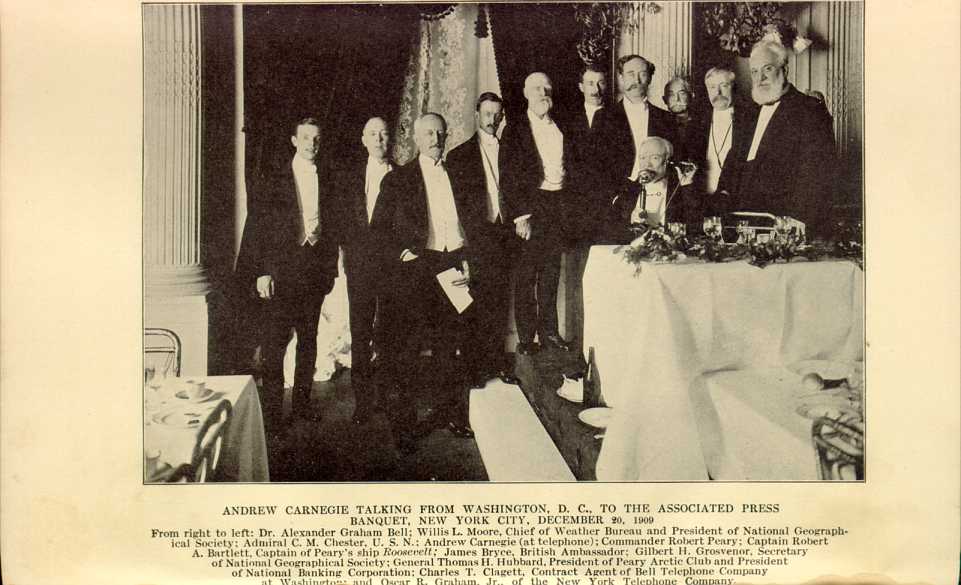

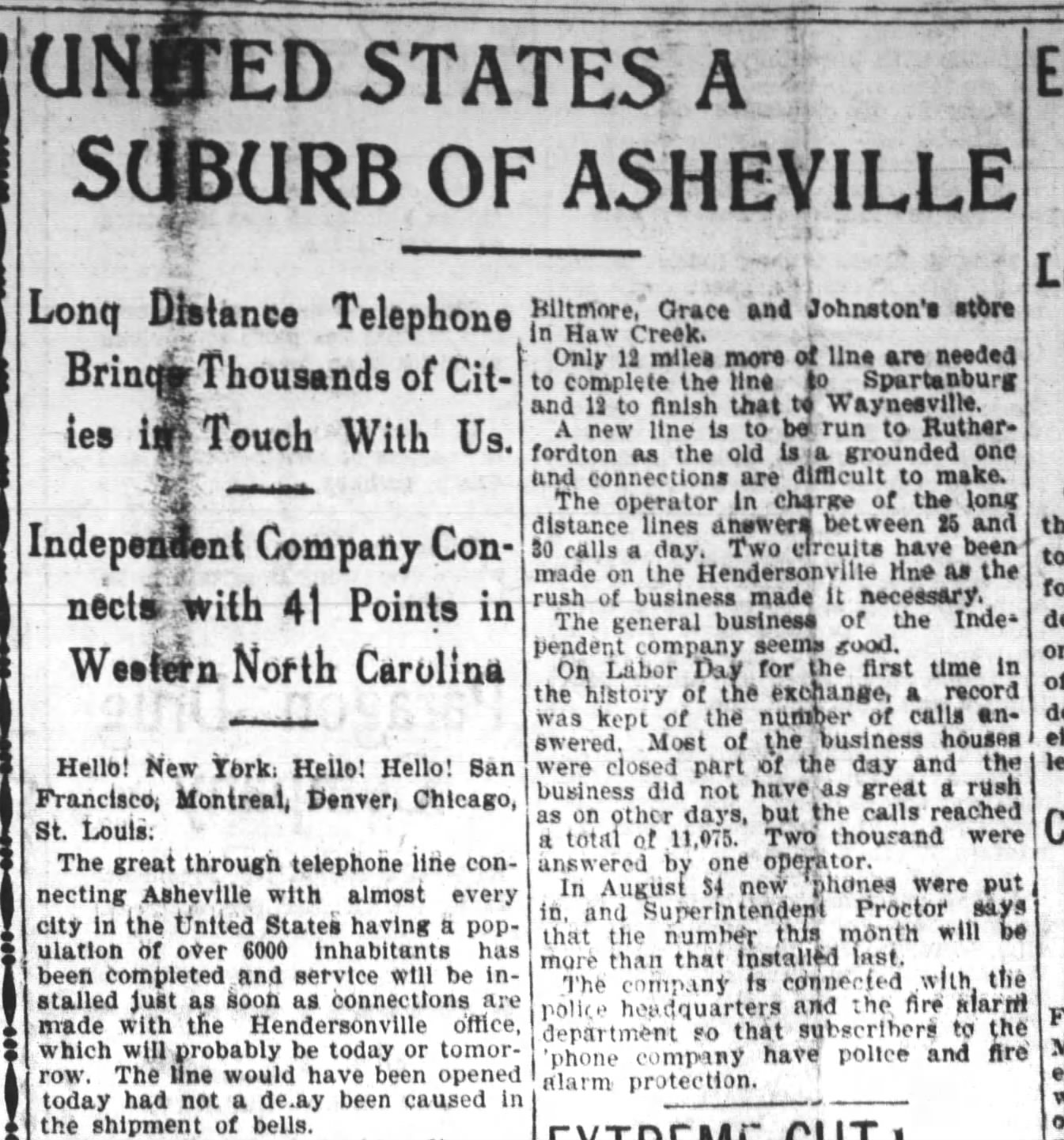

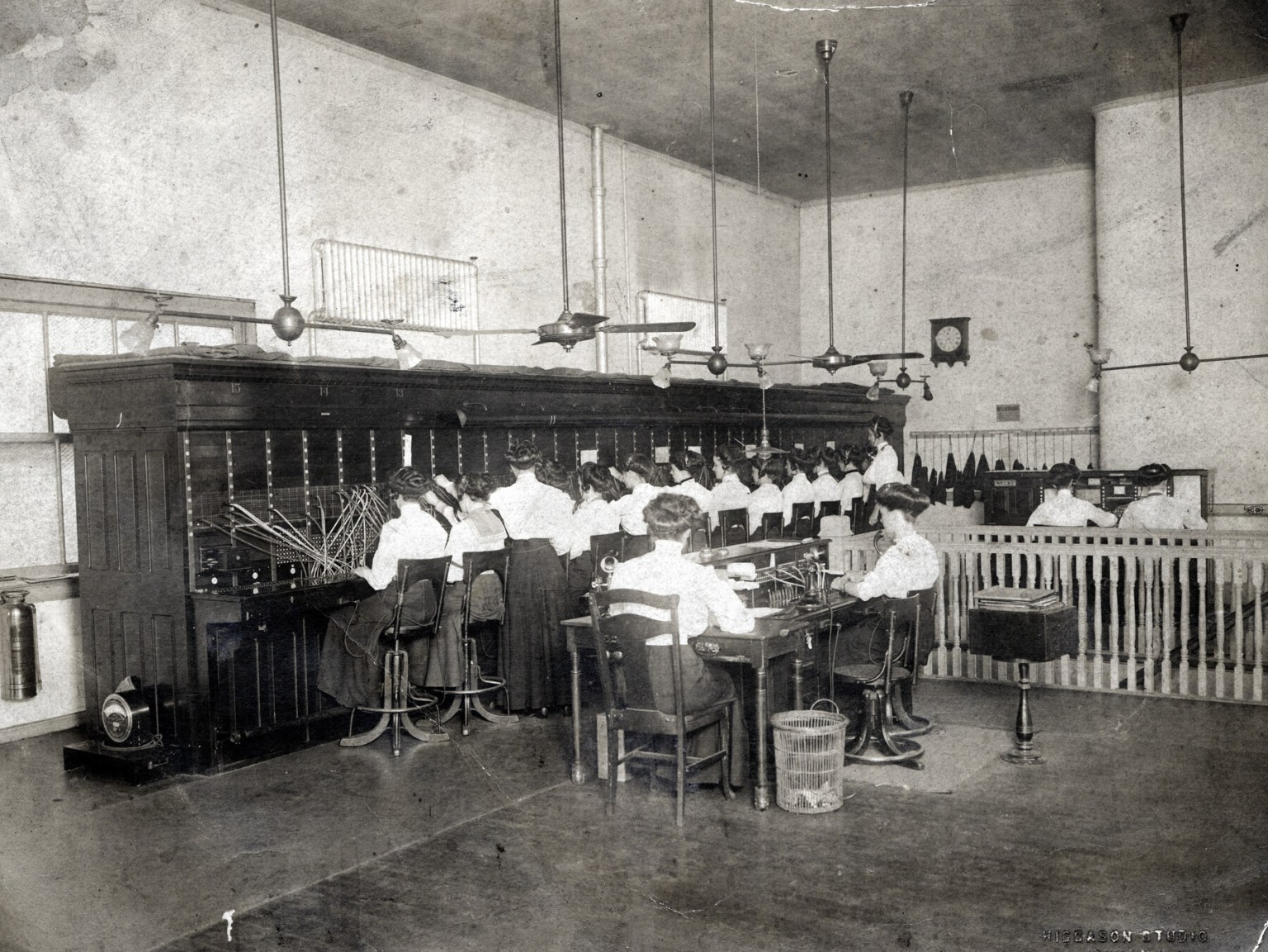

COMPTE RENDU CONTEMPORAIN DE JOURNAL À BOSTON ANNONÇANT

LA PREMIÈRE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE

Après cela, les événements se succédèrent

rapidement. Une série de dix conférences fut organisée

pour Bell, à cent dollars chacune, ce qui constituait la première

rémunération qu'il recevait pour son invention. Sa première

eut lieu à Salem, devant un auditoire de cinq cents personnes,

et Mme Sanders, la vieille dame maternelle qui avait hébergé

Bell à l'époque de son expérience, était

fièrement assise sur l'un des sièges du premier rang.

Un poteau fut dressé à l'avant de la salle, soutenant

l'extrémité d'un fil télégraphique reliant

Salem à Boston. Watson, qui devint le premier orateur public

par téléphone, envoya des messages de Boston à

divers membres de l'auditoire. Un compte rendu de cette conférence

fut envoyé par téléphone au Boston Globe, qui annonça

le lendemain matin :

« Cette dépêche spéciale du Globe a été

transmise par téléphone en présence de vingt personnes,

qui ont ainsi été témoins d’un exploit jamais

tenté auparavant : l’envoi de nouvelles sur un espace de

seize milles par la voix humaine. »

Cette dépêche du Globe réveilla les rédacteurs en chef avec un sursaut inattendu. Pour la première fois, ils commencèrent à remarquer l'apparition d'un nouveau mot dans la langue et d'une nouvelle idée dans le monde scientifique. Aucun journal n'avait fait la moindre mention du téléphone pendant les soixante-quinze jours qui suivirent l'obtention du brevet de Bell. Aucun des nombreux journalistes qui se pressaient au centenaire de Philadelphie n'avait considéré le téléphone comme un sujet d'intérêt public. Mais lorsqu'une chronique fut envoyée par téléphone au Boston Globe, le monde entier de la presse fut en émoi. Mille plumes écrivirent le nom de Bell. Des demandes de répétition de sa conférence lui parvinrent de la part de Cyrus W. Field, le vétéran du câble transatlantique, du poète Longfellow et de bien d'autres.

Étant orateur de profession, Bell sut tirer le meilleur parti de ces occasions. Ses conférences devinrent des divertissements populaires. Elles étaient données dans les plus grandes salles. Lors d'une conférence, deux Japonais furent amenés à parler dans leur propre langue, par téléphone. Lors d'une deuxième conférence, un orchestre joua « The Star-Spangled Banner » à Boston, et fut entendu par un auditoire de deux mille personnes à Providence. Lors d'une troisième conférence, Signor Ferranti, de Providence, chanta un extrait des « Noces de Figaro » devant un auditoire bostonien. Lors d'une quatrième conférence, une exhortation de Moody et une chanson de Sankey furent diffusées sur la corde vibrante. Et lors d'une cinquième conférence, à New Haven, Bell fit seize professeurs de Yale alignés, main dans la main, et parlèrent à travers leurs corps – un exploit qui était alors, et qui l'est encore aujourd'hui, presque inimaginable.

Très lentement, ces conférences et l'activité

infatigable de Hubbard repoussèrent le ridicule et l'incrédulité

; et, au cours du joyeux mois de mai 1877, un certain Emery débarqua

dans le bureau de Hubbard, en provenance de la ville voisine de Charlestown,

et loua deux téléphones pour vingt

dollars réels – la première somme jamais déboursée

pour un téléphone. C'était le premier signe, faible,

qu'une nouveauté comme le téléphone pouvait voir

le jour ; et jamais aucune somme ne parut plus précieuse que

ces vingt dollars à Bell, Sanders, Hubbard et Watson. C'était

le maigre premier fruit de la fortune.

Fortement encouragés, ils rédigèrent

une petite circulaire qui fut la première publicité pour

le téléphone.

Ce document, d'une simplicité étonnante aujourd'hui, était

pourtant surprenant pour un esprit de 1877. Il affirmait modestement

que le téléphone était supérieur au télégraphe

pour trois raisons :

(1) Aucun opérateur qualifié n’est requis, mais une

communication directe peut être établie par la parole sans

l’intervention d’une tierce personne.

(2) La communication est beaucoup plus rapide, le nombre moyen de mots

transmis en une minute par le sondeur Morse étant de quinze à

vingt, par téléphone de cent à deux cents.

(3) Aucune dépense n'est nécessaire, ni pour son fonctionnement

ni pour sa réparation. Il ne nécessite ni batterie ni

mécanisme complexe. Son économie et sa simplicité

sont inégalées.

À cette époque, la seule ligne téléphonique

au monde reliait l'atelier des Williams à Boston au domicile

de M. Williams à Somerville.

Mais en mai 1877, un jeune homme nommé E.T. Holmes, qui

dirigeait une entreprise d'alarmes anti-intrusion à Boston, proposa

de relier quelques téléphones à ses lignes. Ami

et client de Williams, il proposa ce projet, mi-blague, mi-sérieux.

Hubbard saisit rapidement l'occasion et prêta aussitôt une

douzaine de téléphones à Holmes. Sans demander

la permission, Holmes se rendit dans six banques et installa un téléphone

dans chacune d'elles. Cinq banquiers ne protestèrent pas, mais

le sixième, indigné, ordonna de retirer « ce jouet

». Les cinq autres téléphones pouvaient être

reliés par un commutateur dans le bureau de Holmes, et ainsi

naquit le premier central téléphonique, minuscule et rudimentaire.

Il fonctionna là pendant plusieurs semaines, servant de système

téléphonique le jour et d'alarme anti-intrusion la nuit.

Les banquiers ne payèrent rien. Ce service leur fut offert à

titre d'exposition et de publicité. La petite étagère

avec ses cinq téléphones ne ressemblait pas plus aux merveilleux

centraux d'aujourd'hui qu'un canot à un Cunarder, mais c'était

incontestablement le premier endroit où plusieurs fils téléphoniques

se rejoignaient et pouvaient être unis.

Peu après, Holmes sortit ses téléphones

des banques et lança une véritable affaire téléphonique

auprès des compagnies de messagerie express de Boston. Mais à

cette époque, plusieurs centraux avaient été ouverts

pour les affaires courantes, à New Haven, Bridgeport, New York

et Philadelphie.

Un homme du Michigan était également arrivé, qui

avait eu l'audace de demander une agence d'État : George W. Balch,

de Détroit. Il fut si bien accueilli que Hubbard lui accorda

avec joie tout ce qu'il demandait : un droit perpétuel sur tout

l'État du Michigan. Balch n'eut pas à payer un centime

d'avance, hormis son billet de train, et, bien avant d'avoir atteint

l'âge de plusieurs années, il avait vendu son bail pour

une belle fortune d'un quart de million de dollars, honnêtement

gagnée grâce à son initiative et à son esprit

d'entreprise.

En août, alors que le brevet de Bell avait seize

mois, 778 téléphones étaient en service. Pour Hubbard,

optimiste, cela semblait être un succès. Il décida

que le moment était venu d'organiser l'entreprise et conclut

un accord simple qu'il baptisa « Bell

Telephone Association ».

Cet accord accordait à Bell, Hubbard et Sanders trois dixièmes

chacun des brevets, et à Watson un dixième. IL N'Y AVAIT

PAS DE CAPITAL. Il n'y en avait pas à acquérir. Les quatre

hommes détenaient alors un monopole absolu sur le marché

du téléphone ; et tous les autres étaient tout

à fait disposés à le leur accorder.

Le seul homme qui avait de l'argent et osait miser sur

l'avenir du téléphone était Thomas Sanders, et

ce n'était pas principalement pour des raisons professionnelles.

Lui et Hubbard étaient attachés à Bell principalement

par sentiment, car Bell avait débarrassé le jeune fils

de Sanders de son mutisme et allait bientôt épouser la

fille de Hubbard.

De plus, Sanders ne s'attendait pas, au départ, à avoir

besoin d'autant d'argent. Il n'était pas riche. Son entreprise,

qui consistait à découper des semelles pour des fabricants

de chaussures, ne valait à aucun moment plus de trente-cinq mille

dollars.

Pourtant, de 1874 à 1878, il avait avancé les neuf dixièmes

des fonds dépensés pour le téléphone. Il

avait payé le loyer de Bell, le salaire de Watson, les dépenses

de Williams et le coût de l'exposition du Centenaire. Les cinq

mille premiers téléphones, et plus encore, furent fabriqués

avec son argent. Et tant de longs et coûteux mois s'écoulèrent

avant que Sanders ne trouve un soulagement, qu'il fut contraint, bien

contre sa volonté et son sens des affaires, d'étirer son

crédit au bord de la rupture pour aider Bell et le téléphone.

Désespérément, il signa note après note

jusqu'à ce qu'il se retrouve avec un total de cent dix mille

dollars. Si le nouveau « jouet scientifique » réussissait,

ce dont il doutait souvent, il serait le citoyen le plus riche de Haverhill

; et s’il échouait, ce qu’il craignait profondément,

il serait en faillite.

Une série de rebuffades décourageantes força peu à peu Sanders à comprendre que le monde des affaires refusait d'accepter le téléphone comme un article de commerce. C'était un jouet, un accessoire, une merveille scientifique, mais pas une nécessité pour le commun des mortels. Les capitalistes le traitèrent exactement comme ils avaient traité le projet de câble transatlantique lors de la visite de Cyrus Field à Boston en 1862. Ils admirèrent et s'émerveillèrent, mais pas un seul homme ne souscrivit un seul dollar. De plus, Sanders comprit très vite que le moment était particulièrement défavorable à la création d'une nouvelle entreprise. C'était une période de troubles et de suspicion. Entre la faillite de Jay Cooke, l'impasse Hayes-Tilden et l'éclatement d'une centaine de bulles financières ferroviaires, l'actualité était bien peu propice à l'investissement.

Il était impossible à Sanders, Bell ou

Hubbard d'élaborer un plan précis. Quel qu'il fût,

ils n'avaient pas d'argent pour le mettre à exécution.

Ils croyaient tenir quelque chose de nouveau et de merveilleux, que

quelqu'un, quelque part, serait prêt à acheter. En attendant

l'arrivée de ce génie, ils ne pouvaient que patauger et

accepter les affaires les plus proches et les moins chères. Ainsi,

tandis que Bell, dans ses éloquentes éloges, dépeignait

sous les applaudissements d'un public enthousiaste un service téléphonique

universel, Sanders et Hubbard louaient des téléphones

deux par deux à des hommes d'affaires qui utilisaient auparavant

les lignes privées de la Western Union Telegraph Company.

Cette grande entreprise était alors leur ennemi naturel et inévitable.

Elle avait englouti la plupart de ses concurrents et cherchait à

monopoliser tous les moyens de communication par fil. Le plus bel espoir

qui planait sur Sanders et Hubbard était que la Western Union

finisse par racheter les brevets de Bell, comme elle en avait déjà

acquis bien d'autres. Dans un moment de découragement, ils avaient

proposé le téléphone au président Orton,

de la Western Union, pour 100 000 dollars ; et Orton avait refusé.

« À quoi cette entreprise pourrait-elle bien servir »,

demanda-t-il aimablement, « d'un jouet électrique ? »

Mais outre l'exploitation de ses propres lignes, la Western Union fournissait à ses clients divers types de télégraphes à impression et à cadran, dont certains pouvaient transmettre soixante mots par minute. Ces instruments de précision, croyait-elle, ne pourraient jamais être remplacés par une curiosité scientifique telle que le téléphone. Et elle continua à le croire jusqu'à ce qu'une de ses filiales, la Gold and Stock, signale que plusieurs de ses machines avaient été remplacées par des téléphones.

La Western Union sortit aussitôt de son indifférence.

Il fallait mettre un terme à cette infime atteinte à ses

activités. Elle réagit rapidement et créa l'«

American Speaking-Telephone Company

», dotée d'un capital de 300 000 dollars et comptant parmi

ses employés trois inventeurs de l'électricité,

Edison, Gray

et Dolbear.

Forte de toute sa richesse et de son prestige, elle s'abattit sur Bell

et sa petite garde du corps. Elle piétina le brevet de Bell avec

aussi peu d'inquiétude qu'un éléphant peut l'être

lorsqu'il piétine une fourmilière. À la stupéfaction

totale de Bell, elle annonça froidement qu'elle possédait

« le seul téléphone original » et qu'elle

était prête à fournir « des téléphones

de qualité supérieure dotés des dernières

améliorations apportées par les inventeurs originaux –

Dolbear, Gray et Edison ».

Le résultat fut étrange et inattendu. Le groupe Bell, au lieu d'être évincé du marché, fut immédiatement propulsé à un niveau supérieur dans le monde des affaires. L'effet fut comparable à celui de la Standard Oil Company qui se lançait dans la fabrication d'avions. En un éclair, le téléphone cessa d'être un « jouet scientifique » pour devenir un article de commerce. Il commença pour la première fois à être pris au sérieux. Et la Western Union, cherchant à protéger ses lignes privées, devint involontairement un indicateur pour guider les capitalistes vers le téléphone.

Les proches de Sanders, nombreux et riches, vinrent à son secours. La plupart étaient des hommes d'affaires réputés : les Bradley, les Saltonstall, Fay, Silsbee et Carlton. Ces hommes, ainsi que le colonel William H. Forbes, ami des Bradley, furent les premiers capitalistes à investir, pour des raisons purement commerciales, dans les brevets de Bell. Deux mois après que la Western Union eut donné son soutien massif au téléphone, ces hommes créèrent une société exclusivement axée sur la Nouvelle-Angleterre et y déposèrent cinquante mille dollars.

En peu de temps, Hubbard, ravi, se retrouva à

louer des téléphones à raison de mille dollars

par mois. Il n'était plus promoteur, mais directeur général.

Des gens faisaient la queue pour trouver des agences.

De petits centraux téléphoniques rudimentaires étaient

installés dans une douzaine de villes. L'esprit de confiance

et d'entreprise régnait ; et la prochaine étape, clairement,

était de créer une organisation commerciale. Aucun des

associés n'était compétent pour entreprendre une

telle entreprise. Hubbard manquait d'aptitudes pour l'organisation ;

Bell n'en avait aucune ; et Sanders était attaché à

ses intérêts dans le cuir.

Voilà enfin, après quatre années d'efforts héroïques,

les matériaux de base pour bâtir une entreprise de téléphonie.

Mais qui allait être le constructeur, et où le trouver

?

Un matin, l'infatigable Hubbard résout le problème.

« Watson », dit-il, « il y a un jeune homme à

Washington qui peut gérer cette situation, et je veux que tu

ailles voir ce que tu en penses. » Watson s'y rendit, fit un rapport

favorable et, environ un jour plus tard, le jeune homme reçut

une lettre de Hubbard lui offrant le poste de directeur général,

pour un salaire de trois mille cinq cents dollars par an.

« Nous comptons », dit Hubbard, « sur vos compétences

en gestion, votre fidélité et votre zèle indéfectible.

» Le jeune homme répondit par une de ces lettres solennelles,

plus courantes au XIXe siècle qu'au XXe. « Ma foi dans

le succès de l'entreprise est telle que je suis prêt à

lui faire confiance », écrivit-il, « et je suis convaincu

que nous établirons l'harmonie et la coopération essentielles

au succès d'une entreprise de ce genre. » Une semaine plus

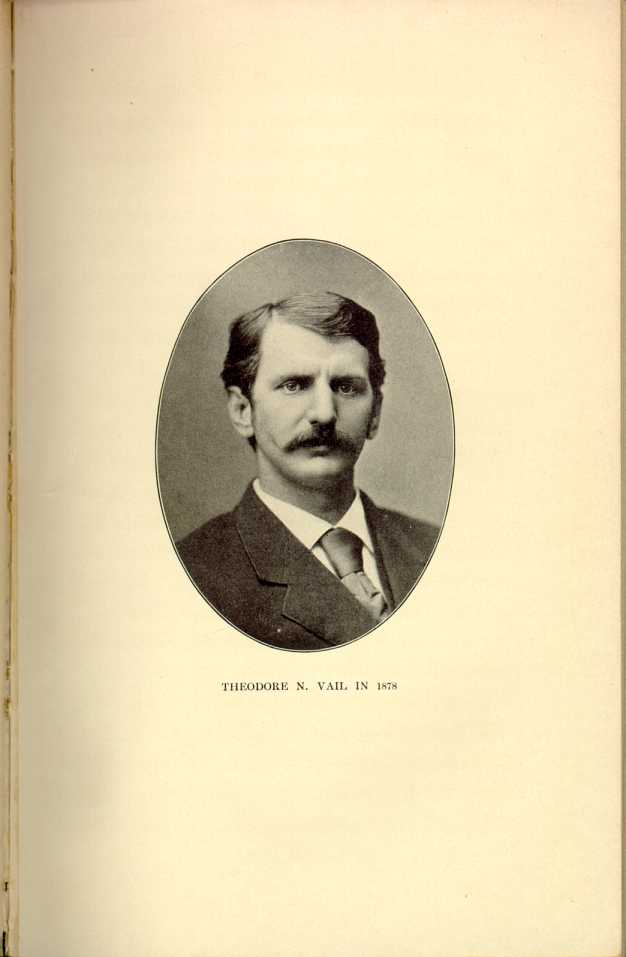

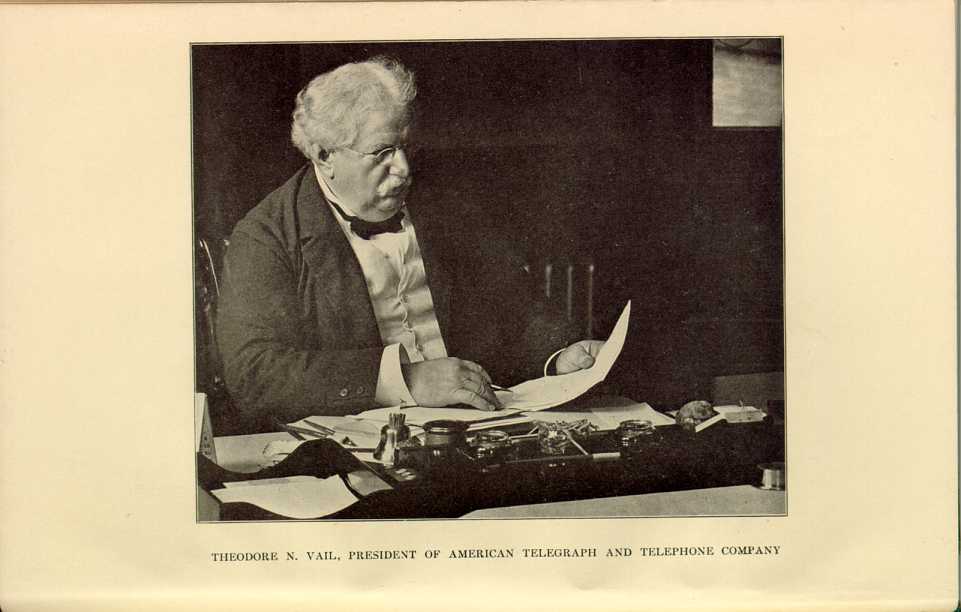

tard, le jeune homme, Theodore N. Vail,

prit ses fonctions de directeur général dans un petit

bureau de Reade Street, à New York, et la construction de l'entreprise

commença.

N.Vail

N.Vail

L'arrivée de Vail au moment critique soulignait que Bell

était l'un des inventeurs les plus chanceux. Il ne fut pas privé

de son invention, comme cela aurait pu facilement arriver. Un à

un, des hommes compétents arrivèrent pour l'aider, dotés

de toutes les compétences requises par l'évolution de

la situation. La concentration des facteurs était telle que toute

l'affaire semblait avoir été préparée à

l'avance. À peine Bell apparut-il sur scène que ses seconds

rôles, chacun à son tour, reçurent leur réplique

et prirent part à l'action. Aucun de ces hommes n'aurait pu faire

l'œuvre d'un autre. Chacun était unique et indispensable.

Bell inventa le téléphone ; Watson le construisit ; Sanders

le finança ; Hubbard le lança ; et Vail en fit une entreprise

commerciale.

Le nouveau directeur général n'avait,

bien sûr, aucune expérience du secteur téléphonique.

Personne d'autre non plus. Mais, comme Bell, il s'est acquitté

de sa tâche avec une aptitude des plus surprenantes. Il était

membre de la famille historique Vail de Morristown, dans le New Jersey,

qui exploitait la Speedwell Iron Works depuis quatre ou cinq générations.

Son grand-oncle Stephen avait construit les moteurs du Savannah, le

premier paquebot américain à traverser l'Atlantique ;

et son cousin Alfred était l'ami et le collaborateur de Morse,

l'inventeur du télégraphe. Morse avait vécu plusieurs

années dans la propriété familiale des Vail à

Morristown ; c'est là qu'il installa sa première ligne

télégraphique, un cercle de cinq kilomètres autour

de la Iron Works, en 1838. Lui et Alfred Vail expérimentèrent

côte à côte la fabrication du télégraphe,

et Vail finit par recevoir une fortune pour sa part du brevet Morse.

C'est ainsi que le jeune Théodore Vail apprit l'histoire dramatique

du Morse auprès de sa mère. Enfant, il jouait près

de la première ligne télégraphique et apprenait

à y insérer des messages. Son jouet préféré

était un petit télégraphe qu'il avait construit

lui-même. À vingt-deux ans, il partit vers l'Ouest, dans

le vague espoir de posséder une ferme prospère ; puis

il reprit la télégraphie et, quelques années plus

tard, il se retrouva au service postal de l'État à Washington.

En 1876, il était à la tête de ce département,

qu'il réorganisa entièrement. Il introduisit le système

des sacs dans les wagons postaux et combattit le gaspillage et la maladresse.

De ce fait, il était le seul homme aux États-Unis à

avoir une vision globale de tous les chemins de fer et télégraphes.

Il était donc bien plus apte que d'autres à développer

l'idée d'un système téléphonique national.

Au milieu de ce ménage administratif, il rencontra Hubbard, qui venait d'être nommé par le président Hayes à la tête d'une commission sur le transport du courrier. Hubbard et lui étaient constamment réunis, dans les trains comme à l'hôtel ; et comme Hubbard avait toujours deux téléphones dans sa valise, les deux hommes devinrent rapidement des passionnés. Vail se surprit à se représenter l'avenir du téléphone, et lorsqu'on lui proposa d'en devenir le directeur général, il était devenu si confiant que, comme il le dira plus tard, il « était prêt à quitter un emploi gouvernemental avec un petit salaire pour un emploi téléphonique sans salaire ».

Ainsi, tout comme Amos Kendall avait quitté la

Poste trente ans plus tôt pour fonder le télégraphe,

Theodore N. Vail quitta la Poste pour fonder le téléphone.

Il avait dirigé plus de trois mille cinq cents employés

des Postes et avait développé un système couvrant

toutes les zones habitées du pays. Son expérience était

donc extrêmement précieuse pour démêler les

méandres du téléphone. Ligne par ligne, il élabora

une méthode, une

politique, un système. Il introduisit une vision plus large du

secteur téléphonique et balaya toute tentative de vente.

Il persuada une demi-douzaine de ses amis de la Poste d'acheter des

actions, si bien qu'en moins de deux mois, la première «

Bell Telephone Company » fut créée, avec un capital

de 450 000 dollars et un parc de douze mille téléphones.

La première mesure prise par Vail fut naturellement

de renforcer les bases de cette petite entreprise et d'empêcher

la Western Union de l'effrayer et de la pousser à capituler.

Il envoya immédiatement une copie du brevet de Bell à

chaque agent, avec ordre de tenir bon face à toute opposition.

« Nous détenons les seuls brevets téléphoniques

originaux », écrivit-il ; « nous avons organisé

et lancé l'entreprise, et nous n'avons pas l'intention de la

laisser nous voler par une quelconque société. »

À un agent, qui brandissait la plume blanche, il écrivit

:

Vous avez une trop grande idée de la Western Union. Si elle était

concentrée dans votre ville, vous pourriez la craindre ; mais

elle n'y est représentée que par un seul homme, et il

a probablement bien plus à faire que de téléphoner.

Reconnaître que vous ne pouvez pas rivaliser avec son influence

alors que vous en faites votre métier n'est pas vraiment pertinent.

Une douzaine d'entreprises peuvent toutes se tourner vers la Western

Union, mais elles n'emporteront pas avec elles tous leurs amis. Je vous

conseille de poursuivre et de conserver votre avantage actuel. Nous

devons organiser des entreprises suffisamment dynamiques pour mener

la bataille, car il est tout simplement inutile de créer une

entreprise qui succombera à la première opposition qu'elle

rencontrera.

Ensuite, après avoir encouragé ses agents profondément alarmés, Vail entreprit d'élaborer une politique commerciale bien définie. Il durcit les contrats et les rendit valables pour cinq ans seulement. Il confina chaque agent à un seul endroit et se réserva le droit de relier une ville à une autre. Il créa un département chargé de collecter et de protéger toutes les nouvelles inventions concernant le téléphone. Il accepta de prendre une partie des redevances en actions, si une entreprise locale préférait payer ses dettes de cette manière. Et il prit des mesures pour standardiser tous les appareils téléphoniques en contrôlant les usines qui les fabriquaient.

Ces diverses mesures s'inscrivaient dans le plan de Vail visant à créer un réseau téléphonique national. Son idée maîtresse, dès le départ, n'était pas la simple location de téléphones, mais plutôt la création d'une société fédérale qui serait un partenaire permanent de l'ensemble du secteur téléphonique. Même à cette époque de petites choses, et au milieu de la confusion et des turbulences des pionniers, il élabora la politique générale qui prévaut aujourd'hui ; ce qui explique en grande partie le fait qu'il y ait aux États-Unis deux fois plus de téléphones que dans tous les autres pays réunis.

Vail arriva à peu près comme Blücher à la bataille de Waterloo : un peu en retard, mais à temps pour empêcher les forces téléphoniques d'être mises en déroute par la vieille garde de la Western Union. À peine installé à son poste de direction, la Western Union jeta la confusion dans toute l'armée Bell en lançant l'émetteur Edison. Edison, qui était alors bien lancé dans sa carrière de magicien, avait fabriqué un instrument d'une vivacité remarquable. Il était incontestablement supérieur aux téléphones alors en usage, et les locataires des téléphones Bell réclamaient d'une seule voix « un émetteur aussi performant que celui d'Edison ». Cela, bien sûr, ne pouvait pas se faire en un instant, et les cinq mois qui suivirent furent les jours les plus sombres de l'enfance du téléphone.

Comment concurrencer la Western Union, qui disposait d'un émetteur supérieur, d'une multitude d'agents, d'un réseau de fils, de quarante millions de capitaux et d'un droit de préemption sur tous les journaux, hôtels, chemins de fer et droits de passage ? Tel était le problème immédiat auquel le nouveau directeur général était confronté. Chaque progrès devait être défendu. Plusieurs de ses capitaines désertèrent, et il fut contraint de prendre le contrôle de leurs échanges non rentables. Il n'y avait guère de courrier qui ne lui apportât un message de découragement ou de défaite.

Afin de se concilier un public hostile, les tarifs téléphoniques avaient été partout trop bas. Hubbard avait fixé un prix de vingt dollars par an pour l'utilisation de deux téléphones sur une ligne privée ; et lorsque les centraux furent mis en service, le tarif dépassait rarement trois dollars par mois. Les abonnés étaient nombreux, principalement des fonctionnaires et des politiciens. À Saint-Louis, l'une des rares villes à pratiquer un prix raisonnable, les neuf dixièmes des commerçants refusèrent de s'abonner. À Boston, la première borne payante fonctionna trois mois avant de rapporter un dollar. Même en 1880, lors de la première Convention nationale du téléphone à Niagara Falls, l'un des délégués exprima très justement la situation générale en déclarant : « Nous étions tous dans une incertitude enthousiaste. Nous étions pleins d'espoir, mais, analysés, ces espoirs étaient bien vagues. Il n'y avait probablement pas une seule entreprise capable d'affirmer qu'elle gagnait un centime, ni même qu'elle espérait en gagner un. »

Surtout dans les grandes villes, où la Western Union avait le plus de pouvoir, la vie des pionniers du téléphone était jalonnée de difficultés et d'aventures. À Philadelphie, par exemple, un jeune homme déterminé, Thomas E. Cornish, fut attaqué comme s'il était soudainement devenu un ennemi public, alors qu'il entreprenait d'établir le premier service téléphonique. Aucun fonctionnaire ne lui accorda le permis de poser des fils. Ses ouvriers furent arrêtés. Les ouvriers de l'imprimerie et du télégraphe l'avertirent qu'il devait démissionner ou être expulsé. Lorsqu'il demanda de l'argent aux capitalistes, ceux-ci lui répondirent qu'il pouvait aussi bien louer des guimbardes que des téléphones. Finalement, il fut contraint de recourir à la stratégie là où les arguments avaient échoué. Il avait reçu un ordre du colonel Thomas Scott, qui voulait une ligne entre sa maison et son bureau. Le colonel Scott était président du Pennsylvania Railroad, et donc un homme du plus grand prestige de la ville. Aussi, dès que Cornish eut installé cette ligne, il laissa ses hommes travailler à poser d'autres lignes. Lorsque la police intervint, il leur montra la signature du colonel Scott et fut laissé tranquille. Il installa ainsi quinze lignes avant que le truc ne soit découvert ; et peu après, avec huit abonnés, il fonda le premier central de Philadelphie.

Comme on peut l’imaginer, de telles luttes n’ont pas rapporté beaucoup d’argent au trésor de la société mère ; et les lettres écrites par Sanders à cette époque prouvent que la situation était difficile.

Voici l’une des questions posées à

Hubbard par Sanders, surchargé de travail :

« Comment voulez-vous que je puisse honorer une traite de deux

cent soixante-quinze dollars sans un dollar en caisse, et avec une dette

de trente mille dollars qui nous guette ? » « Le salaire

de Vail est assez modeste », poursuivit-il dans une seconde lettre,

« mais je ne sais pas vraiment d'où il vient. Bradley est

terriblement déprimé et découragé. Williams

me harcèle pour de l'argent et mon crédit personnel ne

me le permettra pas. J'ai avancé deux mille dollars à

la Compagnie aujourd'hui, et Williams doit en recevoir trois mille de

plus ce mois-ci. Son jour de paie est arrivé et son capital ne

lui permettra plus de tenir le coup. Si Bradley baisse les bras, je

vous dévoilerai mon dernier plan désespéré.

»

Et si l'entreprise avait peu d'argent, son crédit était encore plus faible. Un jour, Vail avait commandé une petite quantité de marchandises à un marchand nommé Tillotson, du 15 Dey Street, à New York. Ce dernier répondit que les marchandises étaient prêtes, tout comme la facture, qui s'élevait à sept dollars. Par une étrange coïncidence, le magnifique bâtiment de la New York Telephone Company se dresse aujourd'hui à l'emplacement du magasin de Tillotson.

Mois après mois, la petite Bell Company vivait

au jour le jour. Aucun salaire n'était versé intégralement.

Souvent, pendant des semaines, il n'était pas payé du

tout. Dans le carnet de Watson, on trouve des notes concernant cette

période : « J'ai prêté cinquante cents à

Bell », « J'ai prêté vingt cents à Hubbard

», « J'ai acheté une bouteille de bière –

dommage qu'on ne puisse pas boire de bière tous les jours ».

Plus d'une fois, Hubbard aurait eu faim si Devonshire, l'unique employé,

n'avait pas partagé avec lui le contenu d'un seau à provisions.

Chacun des membres du petit groupe était assailli de railleries

et de tentations. On offrit à Watson dix mille dollars pour son

dixième de participation, et il hésita trois jours avant

de refuser.

Les compagnies ferroviaires proposèrent à Vail un salaire

plus élevé et plus sûr, s'il prenait en charge leur

entreprise postale. Quant à Sanders, sa folie fit couler beaucoup

d'encre à Haverhill. Un capitaliste de Haverhill, EJM Hale, l'arrêta

dans la rue et lui demanda : « N'avez-vous pas une bonne affaire

de cuir, Monsieur Sanders ? » « Oui », répondit

Sanders. « Eh bien », dit Hale, « vous feriez mieux

d'y penser et d'arrêter de jouer des instruments à vent.

»

Le banquier de Sanders, lui aussi, s'inquiéta un jour et lui

demanda de passer à la banque. « Monsieur Sanders »,

dit-il, « je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer

ce stock de téléphone de la banque et de me remettre à

la place votre billet de trente mille dollars. J'attends l'inspecteur

dans quelques jours, et je ne veux pas me faire prendre avec ce truc

en banque. »